Введение

Национальный проект «Демография» – приоритетное направление отечественного здравоохранения по сохранению жизни и здоровья недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела. Использование современных достижений педиатрии и неонатологии, внедрение алгоритмов выхаживания, терапии, наблюдения за новорожденными позволили значительно повысить показатели выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, увеличение числа которых ставит перед неонатальной службой новые задачи. Так, ретинопатия недоношенных (РН) остается одной из причин билатерального нарушения зрительных функций у детей. Поэтому особое значение уделяется поиску инновационных лекарственных препаратов для лечения и профилактики РН. Главенствующей причиной РН считается не только дисбаланс факторов, регулирующих ангиогенез, но и оксидативный стресс [1, 2]. Антиоксидантная система плода активируется в последнем триместре беременности на фоне активного проникновения через плаценту к плоду неэнзимных антиоксидантов. Дефицит антиоксидантов у недоношенных детей обусловлен недостатком эндогенной продукции и прекращением поступления их от матери через плаценту. Соответственно, дети данной категории составляют особую группу новорожденных, угрожаемых по оксидантному стрессу [3]. «Золотым» стандартом лечения «пороговой» стадии активной фазы РН является коагуляция аваскулярных зон сетчатки. Однако регрессия заболевания достигается не у всех детей даже в случае своевременно и адекватно проведенного вмешательства, что обусловливает необходимость патогенетически обоснованной метаболической защиты [2].

Пентагидроксиэтилнафтохинон – уникальная разработка ученых Приморского края, разработан Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН. Его лечебное действие основано на активном перехвате свободных радикалов, накапливающихся в зонах кровоизлияний и ишемического повреждения ткани, связывании (хеталировании) ионов переменно-валентных металлов (железа, меди), способности увеличивать антиоксидантные свойства в присутствии фосфолипидов (синергический эффект), устранении повреждений кальций-транспортирующей системы тканей на уровне внутриклеточных структур саркоплазматического ретикулума, уменьшении выхода креатинкиназы и предотвращении накопления в тканях токсических пероксидов, а также в подавлении слипания эритроцитов и тромбоцитов [4].

Таким образом, изучение эффективности применения пентагидроксиэтилнафтохинона (Гистохром®), оказывающего положительное влияние и предотвращающего негативные исходы, чрезвычайно актуально.

Цель исследования. Провести мета-анализ исследований лекарственного препарата пентагидроксиэтилнафтохинон, разработанного, запатентованного и имеющего полный цикл производства на территории Российской Федерации, оценить эффективность его применения у недоношенных новорожденных для предотвращения развития и прогрессирования ретинопатии.

Методы

Поиск публикаций проводили в системах eLibrary (www.elibrary.ru), PubMed (www.pubmed.ru), Scopus (www.scopus.com), Центральной научной медицинской библиотеки Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (www.scsml.rssi.ru), БД Medline with full (EBSCO) (web.b.ebscohost.com/), в базе Cochrane (www.cochrane.org).

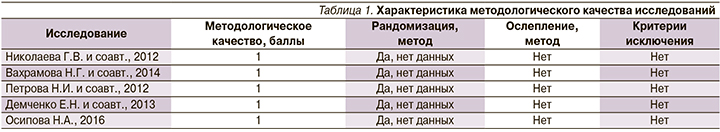

Печатные работы для мета-анализа отобраны согласно следующим критериям: клиническое исследование, опубликованное в научной литературе не позднее 2010 г., в котором проводится анализ эффективности применения лекарственного препарата пентагидроксиэтилнафтохинон в офтальмологии. В последующем отбирались ретроспективные исследования недоношенных новорожденных с диагнозом «ретинопатия» или недоношенной новорожденной группы риска по развитию ретинопатии с изменениями глазного дна. Методологическое качество исследований оценивали по шкале Jadad (табл. 1). Объединение и статистическая обработка данных проведены с помощью программного обеспечения Кокрановского сотрудничества Review Manager 5.3. Мета-анализ проводили по установленным клиническим исходам, а именно: отсутствие ретинопатии в группе риска, самопроизвольная регрессия заболевания у детей с ретинопатиями I–II степеней, увеличение времени до проведения операции лазерокоагуляции сетчатки.

Результаты исследования

Найдено 83 литературных источника, в числе которых 9 экспериментальных исследований. Публикации, посвященные опыту клинического применения пентагидроксиэтилнафтохинона в офтальмологии, распределились следующим образом: обзорные статьи (2), патенты (4), гемофтальмы, травмы глаз (6), инфекционные заболевания глаз (9) диабетические ретинопатии у взрослых (3), возрастные дегенеративные изменения сетчатки (6), глаукома (21), ретинопатии недоношенных (17), прочее (6). Критериям включения удовлетворяли пять публикаций [2, 5–8].

Отобранные исследования проведены в группах недоношенных новорожденных группы риска по развитию ретинопатии, а также детей с впервые установленным диагнозом «ретинопатия недоношенных». В мета-анализ включены исследования, в которых сравнивались клинические исходы между группами недоношенных новорожденных, получавших парентерально пентагидроксиэтилнафтохинон с целью предупреждения развития или прогрессирования ретинопатии (экспериментальная) и контрольной.

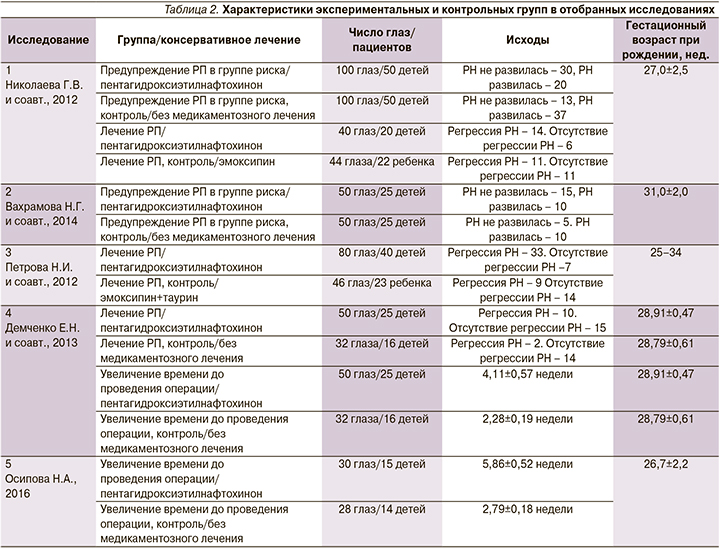

Таким образом, в мета-анализ включено пять публикаций за 2012–2016 гг. Во всех работах указаны число недоношенных новорожденных, число глаз, средний гестационный возраст на момент рождения (табл. 2).

В своих работах исследователи анализировали эффективность терапии лекарственного препарата пентагидроксиэтилнафтохинон при лечении РН. Два исследователя дополнительно изучали эффективность препарата у детей группы риска по РН, к которым были отнесены недоношенные новорожденные с выявленными признаками выраженной морфологической незрелости.

В каждом исследовании дети, включенные в экспериментальные и контрольные группы, были сопоставимыми по соматическим параметрам и по выраженности клинических проявлений РН. Продолжительность лечения пентагидроксиэтилнафтохиноном во всех исследованиях составляла 10–14 дней. Период наблюдения за пациентами экспериментальной и контрольной групп совпадал в большинстве исследований.

В работе Г.В. Николаевой под наблюдением находились недоношенные новорожденные группы риска по РН и дети с активной РН I–II «+» [5].

Н.Г. Вахрамова описывает исследование, в котором также приняли участие недоношенные новорожденные группы риска по РН [6].

Под наблюдением Н.И. Петровой находились недоношенные новорожденные с РН I–II стадий и дети с обширной аваскулярной зоной [7].

В исследование Е.Н. Демченко включены недоношенные новорожденные со знаком «плюс»-болезнью и «пре-плюс»-болезнью активной РН I–II стадий [8].

Н.А. Осипова публикует анализ изучения влияния препарата пентагидроксиэтилнафтохинон на течение активной РН и концентрацию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-А) в сыворотке крови детей с «+»-болезнью и задней агрессивной формой РН, делая выводы о механизме действия пентагидроксиэтилнафтохинона как антиоксиданта [2].

В зависимости от клинического исхода все данные исследований были распределены на три группы: 1-я – отсутствие ретинопатии в группе риска (2 исследования), 2-я – самопроизвольная регрессия заболевания у детей с ретинопатиями I–II степеней (3 исследования), 3-я – увеличение времени до проведения операции лазерокоагуляции сетчатки (2 исследования).

Оценка статистической гетерогенности результатов исследований, включенных в мета-анализ, проводилась с помощью χ2-критерия с нулевой гипотезой о равном эффекте. Дополнительно был рассчитан индекс гетерогенности I2.

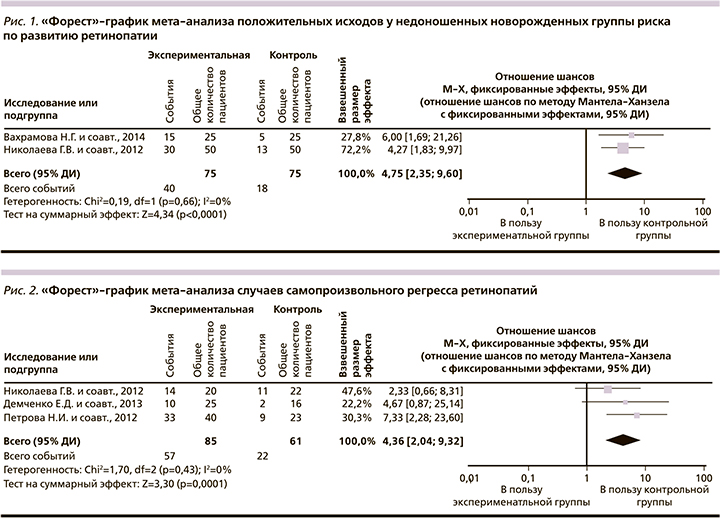

В двух исследованиях по результатам изучения эффективности профилактики у недоношенных детей, отнесенных к группе риска по развитию ретинопатии (1-я группа), статистически значимая гетерогенность отсутствовала (p≥0,1; I2=0%) (рис. 1).

Во 2-й группе (с положительным исходом в виде самопроизвольной регрессии заболевания) статистическая значимая гетерогенность также не была выявлена (p≥0,10; I2=0%) (рис. 2).

Данный тест дал основание предположить отсутствие значимых смешивающих факторов, влияющих на оценку эффективности пентагидроксиэтилнафтохинона в 1-й и 2-й группах детей.

В 3-й группе с положительным исходом в виде увеличения времени до проведения операции лазерокоагуляции сетчатки (p≥0,10; I2=57%) установлена умеренная статистическая гетерогенность (рис. 3).

Было принято решение использовать модель фиксированного эффекта для проведения мета-анализа данных всех групп исследований. В ходе исследования получена точечная величины эффекта и ее доверительного интервала (ДИ) [9].

У детей группы риска по ретинопатиям и группы самопроизвольной регрессии заболевания мета-анализ основывался на изучении бинарных данных исходов профилактики и лечения. Изучение времени до проведения оперативного вмешательства осуществлено по разности средних величин для переменных с непрерывной шкалой оценки.

Анализ данных по числу положительных исходов у детей 1-й группы риска по ретинопатиям представлен на рис. 1. Применение пентагидроксиэтилнафтохинона снижало вероятность развития ретинопатии у недоношенных группы риска по данному заболеванию, достоверность различий при этом была высокой (отношение шансов [ОШ]=4,75 при 95% ДИ от 2,35 до 9,6; р<0,0001).

Таким образом, применение пентагидроксиэтилнафтохинона увеличивает число благополучных исходов у недоношенной новорожденной группы риска по развитию ретинопатии. При этом в исследовании Г.В. Николаевой (ОШ=4,27 при 95% ДИ от 1,83 до 9,97) в 4 раза повысило шанс на возвращение состояния сетчатки к возрастной норме, а в исследовании Н.Г. Вахрамовой (ОШ=6,0 при 95% ДИ от 1,69 до 21,26) – в 6 раз по сравнению с контрольной группой. По результатам мета-анализа двух исследований значение ОШ показывает эффективность применения препарата пентагидроксиэтилнафтохинон. Полученное значение общего эффекта статистически значимо (p<0,05).

Анализ данных по самопроизвольной регрессии заболевания у детей с ретинопатиями I–II степеней также показал эффективность применения пентагидроксиэтилнафтохинон. Частота благополучных исходов в опытной группе увеличивалась (рис. 2).

Применение пентагидроксиэтилнафтохинона в отношении детей 2-й группы способствовало самопроизвольной регрессии ретинопатии. Достоверность различий была высокой (ОШ=4,36 при 95% ДИ от 2,04 до 9,32; p=0,0001). В исследованиях Г.В. Николаевой (ОШ=2,33 при 95% ДИ от 0,66 до 8,31), имеющего наибольший удельный вес 47,6%, и Е.Д. Демченко (ОШ=4,67 при 95% ДИ от 0,87 до 25,14) с удельным весом 22,2% допускается возможность отрицательного результата. В обоих случаях линия ДИ незначительно пересекает отметку нулевого эффекта слева (рис. 2). При этом шанс ребенка на выздоровление в исследовании Г.В. Николаевой повышается в 2,33, в исследовании Е.Д. Демченко – в 4,6 раза по сравнению с контрольной группой. В исследовании Н.И. Петровой (ОШ=7,33 при 95% ДИ от 2,28 до 23,6) шансы недоношенного на регрессию заболевания возрастают в 7,33 раза по сравнению с контролем. Таким образом, суммарное ОШ показывает преимущества применения препарата пентагидроксиэтилнафтохинон по сравнению с контрольной группой. Полученное значение общего эффекта статистически значимо (p<0,05).

Для 3-й группы исследований увеличение времени до порогового изменения сетчатки изучено по непрерывным данным – разности средних (РС). Дополнительно рассчитаны средние квадратичные отклонения в экспериментальных и контрольных группах. В данных имел место статистически сходный удельный вес (45,5 и 54,5%).

В исследовании, проведенном Е.Н. Демченко (РС=1,83, 95% ДИ от 0,65 до 3,01), установлено увеличение периода наблюдения до наступления пороговой стадии ретинопатии в 1,8 раза по сравнению с контрольной группой, а исследование Н.А. Осиповой (РС=3,07, 95% ДИ от 1,99 до 4,15) – в 3 раза. По результатам мета-анализа применение пентагидроксиэтилнафтохинона в 2,5 раза удлиняло промежуток наблюдения за ребенком до порогового изменения сетчатки (обобщенная РС=2,51, 95% ДИ от 1,71 до 3,3; p<0,00001), что позволяло проводить вмешательство у более крупного ребенка с меньшей соматической отягощенностью. Значение p<0,05 подтверждает статистическую значимость общего эффекта.

Ввиду небольшого числа исследований в каждой группе пациентов оценка публикационного смещения результатов мета-анализа не проводилась.Проведенный мета-анализ имел ограничения. Прежде всего это касалось методологического качества включенных исследований. Обращает на себя внимание недостаточность представленных сведений отдельно по группам эксперимента и контроля. Авторы выбрали различные пути парентерального введения, что обусловлено особенностями фармакокинетики недоношенных новорожденных, высокой проницаемостью гистогематических барьеров. Принимая во внимание возрастные особенности недоношенных новорожденных, а именно слабое развитие ретробульбарной клетчатки, применение ретробульбарных и парабульбарных инъекций у детей данной возрастной группы представляется затруднительным. Необходимо проведение дополнительного исследования по РН I–II степеней с использованием сходных путей парентерального введения.

Заключение

Таким образом, пилотный мета-анализ по пентагидроксиэтилнафтохинону свидетельствует о его преимуществах для профилактики развития и прогрессирования ретинопатий. Результаты зависят от методологии и методов исследования, поэтому должны быть приняты с осторожностью. В то же время полученные выводы коррелируют с положительным опытом применения данного препарата на территории Российской Федерации. Минимальное число исследований, включенных в мета-анализ, позволяет говорить об ориентировочных результатах. При большом числе исследований в разных группах больных, возможно, будут получены другие результаты.

Вклад авторов. Ю.В. Феоктистова, Е.А. Поддубный, Е.В. Елисеева – концепция и дизайн исследования. Е.Д. Феоктистова, Ю.В. Феоктистова, Е.А. Поддубный – сбор и обработка материала. Ю.В. Феоктистова, Е.А. Поддубный – статистическая обработка данных, написание текста. Е.В. Елисеева, Н.А. Шульгина, А.В. Тыртышникова – редактирование.