Артериальная гипертензия (АД > 140/90 мм рт.ст.) сегодня диагностируется у 1 млрд пациентов, включая 330 млн в странах Европы и Северной Америки. К 2025 г. прогнозируется удвоение числа больных АГ [1]. Универсальная патогенность артериальной гипертензии (АГ) реализуется ее ускоряющим влиянием на атерогенез и прогрессирование хронической болезни почек (ХБП), острого и хронического кардиоренального синдрома (КРС), сосудистой энцефалопатии, метаболического синдрома. При этом АГ влияет на некоронарогенные и коронарогенные кардиальные факторы риска, на скорость клубочковой фильтрации (СКФ), гломерулярную ауторегуляцию, темпы нефросклероза, а также на церебральный кровоток и внутричерепную гипертензию.

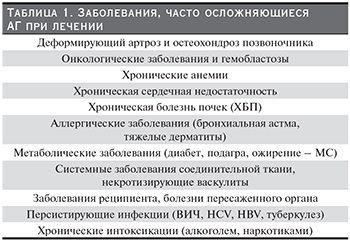

Со 2-й половины XX в. важную роль стала играть лекарственная АГ. Заболевания, лечение которых часто осложняется АГ, приведены в табл 1.

АГ осложняет систематическое применение пероральных контрацептивов, анальгетиков и НПВС при различных болевых синдромах, длительное назначение ГКС в клинике внутренних болезней и после трансплантации, использование диуретиков, вазопрессоров и антиаритмиков в кардиологической клинике, цитостатиков при онкологических заболеваниях и гемобластозах; адреномиметиков, при тяжелой бронхиальной астме, заместительную гормональную терапию при гипотиреозе. Характерно появление новых медикаментов, осложняющихся хронической АГ, с все более широким распространением в популяции гормональных и иммуносупрессивных средств (генноинженерные инсулины, эритропоэтины, ингибиторы кальцинейрина), противовирусных (интерфероны, HAART), препаратов центрального действия (транквилизаторы, противосудорожные средства, антидепрессанты, анорексигенные препараты). Рост удельного веса лекарственной АГ связан также с увеличением в общей популяции доли геронтов, отличающихся мультиморбидностью и склонностью к полипрагмазии.

АГ осложняет систематическое применение пероральных контрацептивов, анальгетиков и НПВС при различных болевых синдромах, длительное назначение ГКС в клинике внутренних болезней и после трансплантации, использование диуретиков, вазопрессоров и антиаритмиков в кардиологической клинике, цитостатиков при онкологических заболеваниях и гемобластозах; адреномиметиков, при тяжелой бронхиальной астме, заместительную гормональную терапию при гипотиреозе. Характерно появление новых медикаментов, осложняющихся хронической АГ, с все более широким распространением в популяции гормональных и иммуносупрессивных средств (генноинженерные инсулины, эритропоэтины, ингибиторы кальцинейрина), противовирусных (интерфероны, HAART), препаратов центрального действия (транквилизаторы, противосудорожные средства, антидепрессанты, анорексигенные препараты). Рост удельного веса лекарственной АГ связан также с увеличением в общей популяции доли геронтов, отличающихся мультиморбидностью и склонностью к полипрагмазии.

Характеристика отдельных форм лекарственной АГ

Патогенез лекарственной АГ характеризуется разнообразием механизмов (табл. 2). В основе лекарственной АГ могут быть функциональные (водно-электролитные и гемодинамические) нарушения, влияние на эндокринные функции (РААС, антидиуретический гормон АДГ), метаболизм (липидный и пуриновый обмены), а также сенсибилизация к лекарственным антигенам с последующим хроническим токсикоаллергическим воспалением эндотелия сосудов, паренхимы органов-мишеней.

Легкая форма лекарственной АГ

Реализуется гемодинамическими, водно-электролитными, фосфорно-кальциевыми нарушениями, а также гиперсимпатикотонией. АГ носит дозозависимый характер. АД и СКФ обратимы после отмены медикамента. Осложняет применение НПВС, ГКС, левотироксина, адреномиметиков, ингибиторов кальцинейрина, эритропоэтина, метаболитов витамина D. Особенно часто развивается повышение АД при назначении НПВС или ГКС лицам старческого возраста, больным сахарным диабетом, ХБП. Риск криза АГ, индуцированной НПВС, повышается по мере увеличения стадии ХБП за счет прогрессирования хронической гиперволемии и нарушения механизмов прессорного натрийуреза. Выраженная АГ, осложняющая лечение высокими дозами ЦСА, нередко сочетается с преходящим (обратимым) падением СКФ, энцефалопатией, гиперурикемией в отсутствие протеинурии и гематурии. «Эритропоэтиновая» АГ развивается у 20–30% больных ХБП, ассоциирована с повышенным риском тромбоза и сердечно-сосудистой заболеваемости. При этом патогенетические механизмы АГ связывают как с вазоконстрикцией в ответ на повышение Hb (>13 г/дл) и вязкости крови, так и с неполной коррекцией уремического метаболического ацидоза и тромбоцитоза, обусловленного дефицитом железа [2, 3].

Синдром неропорциональной продукции антидиуретического гормона – АДГ (SIADH). Является фактором, усугубляющим лекарственную АГ. При этом под влиянием лекарственных средств (табл. 2) развивается избыточная секреция АДГ, не связанная с нарушениями гомеостаза (осмолярностью плазмы крови и уровнем натрия крови) [4]. При лекарственном SIADH умеренное повышение АД ассоциировано с увеличением ИМТ и гиперволемией без значительного отечного синдрома, симптомами водной интоксикации (слабость, выраженная гипонатриемия с прогрессированием в острую энцефалопатию). Cледует дифференцировать лекарственный SIADH с аналогичным синдромом, связанным с гиперпродукцией АДГ, злокачественными опухолями.

Тяжелая форма лекарственной АГ

При длительном лечении лекарственная гипертензия развивается при формировании метаболического синдрома (ГКС, HAART) или за счет поражения органов-мишеней.

При лекарственном метаболическом синдроме АГ способствует ускоренному нефросклерозу, ассоциирована с инсулинорезистентностью (ИНСД), прогрессирующим остеопорозом, дислипидемией – медикаментозный синдром Иценко–Кушинга. При этом значительно повышается темп прогрессирования коронарного и церебрального атеросклероза и тромботических осложнений [5]. При метаболическом синдроме, индуцированном ингибиторами протеазы ВИЧ, АГ присоединяется в 40% случаев, ожирение сочетается с очаговой липодистрофией, гиперурикемией, гипофосфатемией и дислипидемией атерогенного типа [6]. При HAART-ассоциированной АГ отмечается раннее появление прогрессирующей протеинурии [7] и высокий риск сердечно-сосудистой смертности, в 1,5–2 раза превышающий таковой у пациентов без ВИЧ [8, 9].

Лекарственный хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Развивается вследствие сенсибилизации к лекарственным аллергенам и за счет хронического нефротоксического действия медикаментов. Особенно характерна АГ для уратного ХТИН, индуцированного длительным бесконтрольным применением тиазидных диуретиков, НПВС, хронической нефротоксичности ЦСА (сандимуновая нефропатия), а также анальгетической (фенацетиновой) нефропатии. При ХТИН, вызанном НПВС, АГ обнаруживается в 30–60% случаев, сочетается с микрогематурией и невысокой протеинурией, ранним снижением концентрационной способности почек с полиурией [10]. ХБП 3–4-й ст. присоединяется значительно позднее и обнаруживается у половины больных [11]. При сандиммуновой нефропатии ранняя тяжелая АГ сочетается с нарастающей протеинурией, гиперурикемией, энцефалопатией и характеризуется прогрессирующей необратимой утратой СКФ [12]. При анальгетической нефропатии АГ прогрессирует на фоне выраженной полиурии ( иногда с синдромом соль-теряющей почки), повторных эпизодов макрогематурии, вызванной некротическим папиллитом. При этом АГ становится неконтролируемой на поздней стадии заболевания при появлении массивной протеинурии [13]. Значительно реже некротический папиллит осложняет НПВС-индуцировананный ХТИН [14] .

Лекарственный узелковый полиартериит (УП). Развивается значительно реже, чем ХТИН, при сенсибилизации к сульфаниламидам, ряду антибиотиков, аминазину. Проявляется неконтролируемой (часто злокачественной) АГ с ранним поражением сосудов и органов-мишеней (почек, сердца) [15]. Должен дифференцироваться с вирусным HBV-позитивным УП [16].

Тромботическая микроангиопатия – ТМА. Может быть вызвана пероральными эстрогенсодержащими контрацептивами, ЦСА, такролимусом, цисплатиной, митомицином [17]. Так, лекарственная АГ с высоким риском тромбозов развивается у 5% женщин, принимающих эстрогенсодержащие гормональные контрацептивы [18,19]. При ТМА вследствие применения цитостатиков трудноконтролируемая АГ с тяжелой энцефалопатией сочетается с гемолитической микроангиопатической анемией и тромбоцитопенией; быстро присоединяется поражение почек с падением СКФ [20].

Лекарственный быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН). В тех случаях, если при лечении вирусных инфекций интерферон-альфа активирует синтез нефропатогенных антител (АНЦА, аФЛ, АНФ), могут развиться БПГН, волчаночноподобный нефрит, АФС-нефропатия. При этом АГ часто носит труднообратимый характер и сочетается с быстрой депрессией СКФ и энцефалопатией [21, 22].

Заключение

Таким образом, к неблагоприятным признакам лекарственной АГ относятся резистентность к антигипертензивной терапии с формированием трудноконтролируемой гипертензии, сочетание с АГ симптомов медикаментозной аллергии, васкулита, присоединение ТМА (тромбоцитопения с гемолитической анемией), поражения органов-мишеней: почек (депрессии СКФ с мочевым синдромом), сердца (эпизоды левожелудочковой недостаточности), ЦНС (прогрессирующая сосудистая энцефалопатия).

К первоочередным мерам по профилактике лекарственной АГ следует отнести борьбу с полипрагмазией, запрет производства фенацетина, прекращение безрецептурной продажи ненаркотических анальгетиков и НПВС. Показан переход женщин на новые пероральные контрацептивы со сниженной дозой эстрогенов. Имеет важное значение ограничение применения ГКС в клинике внутренних болезней и в трансплантологии с заменой ГКС на новые селективные цитостатики (ингибиторы кальцинейрина, микофенолаты, ритуксимаб). При развитии осложнений лечения ЦСА необходимо снижение его дозы за счет комбинации с другими иммуносупрессантами, а при появлении признаков непереносимости ЦСА показана замена на другой цитостатик [12]. В тех случаях, если при терапии хронического гепатита, васкулита или гломерулонефрита вирусной (HCV) этиологии развивается резистентность или непереносимость препаратов интерферона-альфа, последние могут быть заменены противовирусными препаратами прямого действия [23]. При лечении эритопоэтином больных ХБП с анемией индивидуальный выбор целевого Hb, полная коррекция дефицита железа и метаболического ацидоза может снизить риск присоединения АГ [3].