Введение

Одной из актуальных и приоритетных задач современной социальной политики Российской Федерации представляется построение общества равных возможностей, что предполагает не только предоставление лицам с инвалидностью качественного образования, в т.ч. и высшего, но и создание условий для их плодотворного участия во всех сферах общественной жизни.

В настоящее время исследователями отмечается рост числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1], поступающих в образовательные организации высшего образования, в связи с чем разрабатывается система инклюзивной профессиональной подготовки будущих специалистов [2].

И здесь важную роль играет разработка действенных вариативных моделей и технологий профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ как конкурентоспособных специалистов, т.е. таких специалистов, которые были бы способны конкурировать на рынке труда со своими коллегами без инвалидности и ОВЗ. Разработка таких моделей должна основываться на глубоких научно обоснованных психологических знаниях о закономерностях профессионального развития лиц с ОВЗ.

Испытывая затрудненные условия развития, студенты с ОВЗ могут иметь искаженное представление о получаемой в вузе профессии, что во многом определяет блокировку процесса их профессиональной идентификации и снижает качество профессиональной подготовки как одного из важных этапов их профессионального становления.

Вопросы профессионального развития традиционно связываются с таковыми профессиональной идентичности (ПИ) личности. Однако соотношение ПИ и профессионального развития может выглядеть следующим образом: ПИ всегда связана с вопросами: кто я в избранной профессии, насколько мое

«Я» соответствует профессиональному

«Мы»? Становление ПИ происходит в течение всего времени профессионального развития, неразрывно связанного с профессионализмом личности, с ее профессиональной компетентностью. В связи с тем что и профессиональная идентификация, и профессиональное становление выступают как непрерывные процессы, происходящие в течение всего профессионального цикла, эти две категории не отделимы и от категории профессиональных деструкций. ПИ традиционно рассматривают в качестве одного из видов социальной идентичности, обусловленной социальными процессами отождествления себя с определенной социальной группой.

Л.Б. Шнейдер понимает под ПИ такую категорию, которая служит для определения результата осознания личностью своей принадлежности как к определенной профессии, так и к конкретному профессиональному сообществу. ПИ обусловлена особенностями профессионального общения и имеющимся у субъекта деятельности профессиональным опытом. Проявление ПИ отражается в речевых средствах коммуникации через общий образ «Я» [3].

Анализируя психологическую сущность ПИ, Л.Б. Шнейдер отмечает, что ПИ связывает личность с Делом, с миром профессии, с профессиональным сообществом, с теми нормами, правилами, ритуалами, ценностями, которые им приняты. В структуре ПИ исследователь выделяет три традиционных компонента, раскрывающих содержание т.н. установки на себя: когнитивный компонент как знания, умения и навыки профессиональной деятельности; эмоциональный как отражение характера и особенностей отношения как к себе – представителю определенной профессии, так и к профессии в целом, т.е. собственно к Делу, трудовым функциям; поведенческий, характеризующий реакцию личности на отношение, проявляющуюся в непосредственном профессиональном поведении [4]. И.Б. Субботин также рассматривает ПИ как разновидность социальной идентичности, являющуюся итогом взаимодействия процессов идентификации и отчуждения [5].

Большое внимание уделяется факторам ПИ, среди которых рассматривает психофизиологические особенности личности, среду, в которой осуществляется его профессиональная деятельность, характер совместной деятельности с представителями единого профессионального сообщества [5].

Ю.П. Поваренков считает, что ПИ показывает, насколько приняты индивидом профессиональные ценностные позиции. Такое принятие, по его мнению, касается как социального, так и личностного уровней. В связи с этим ПИ индивид достигает, только когда внутренний мир и внешние требования совпадают. ПИ формируется через рефлексию, самоописание и самоотношение внутреннего и внешнего мира [6].

С точки зрения Ю.П. Поваренкова, ПИ характеризует уровень профессионализации субъекта труда, а потому служит главным ее критерием. Той же точки зрения придерживаются и последователи Ю.П. Поваренкова. Например, А.А. Яшина понимает под ПИ интегративное образование личности, отражающее степень принятия ею ценностей профессиональной группы и отношение к себе как к члену этой группы [7].

В работах Н.Л. Ивановой и Е.В. Коневой содержится критика взглядов Ю.П. Поваренкова. Исследователи не согласны с ученым прежде всего в том, что, по их мнению, ПИ не может быть связана с личностной идентичностью, что она целиком и полностью определяется членством в определенной профессиональной группе. В связи с этим под ПИ они понимают результат самоопределения субъекта деятельности в конкретной профессиональной группе [8, 9]. Т.В. Мищенко рассматривает ПИ во взаимосвязи с профессиональной деятельностью субъекта труда. По мнению Т.В. Мищенко, в процессе профессиональной деятельности субъект сам выстраивает взаимоотношения с окружающими его людьми, исходя из потребности достичь состояния удовлетворения и самоуважения. ПИ при этом понимается автором как сложный конструкт, отражающий результат принятия себя в профессии, оценку эффективности выполнения своих профессиональных функций, проявляющейся в принесении пользы людям [10]. Выделяется теория профессиогенеза, разработанная и предложенная Е.П. Ермолаевой. Согласно данной теории, ПИ свойственна только настоящим профессионалам, т.е. достижение высокого уровня профессионализма в профессиональной деятельности рассматривается во взаимосвязи с достижением ПИ [11]. Е.П. Ермолаева выделяет две основные функции ПИ: стабилизирующую и преобразующую. Эти две функции выполняют главную роль в становлении профессионала. С одной стороны, благодаря стабилизирующей функции достигаются устойчивость профессионально-ментальной позиции субъекта и его профессиональный центризм, с другой – преобразующая функция обеспечивает установку на изменение этой позиции [12]. В качестве параметров профессионально-ментальной позиции автор рассматривает константность как способность к сохранению устойчивости и неизменности, адаптивность, под которой, напротив, понимается способность к изменению, и дистантность, т.е. представление о месте профессии в общем мире профессий. Реализация преобразующей функции зависит от уровня профессиональной идентичности и устойчивости профессиональной позиции.

К.А. Абульханова-Славская исследует профессиональную идентичность во взаимосвязи с жизненным циклом личности, с ее смысложизненными ориентирами и ценностями [13]. Под ПИ К.А. Абульханова-Славская понимает проявление личностной идентичности в профессиональной реальности, возможность личности выразить себя в профессии. На основе самовыражения в профессиональной деятельности К.А. Абульханова-Славская выделяет типы идентичности, отражающие степень самовыражения и его основания.

Одним из важных в исследовании феномена ПИ является вопрос о его формировании. В фундаментальных трудах Е.А. Климова показано, что выбор профессии задает вектор развитию личности, что каждая профессия обусловливает развитие сходных интересов, привычек, личностных черт, т.е. по мере освоения профессии происходит идентификация с ней субъекта труда, формирование у него тех особенностей, которые определяются самой профессиональной деятельностью [14]. Важны также вопросы правильного выбора профессии и в дальнейшем снижения риска профессионального выгорания [15].

На основании анализа работ, посвященных проблеме профессионального становления и развития субъектов труда, сделан вывод, согласно которому на разных этапах профессионального развития субъектов действуют механизмы возникновения, развития и блокирования профессионально-идентификационных деструкций. Возникновение деструктивной направленности профессиональной идентификации может начаться как в период профессионального самоопределения, так и в другие периоды его профессионального развития. В основном механизм профессиональной дезориентации действует на этапе профессионального самоопределения субъекта труда.

Само понятие «самоопределение» имеет весьма противоречивые и вариативные свои трактовки. Традиционным считается представление о профессиональном самоопределении как о процессе, взаимосвязанном с личностным развитием субъекта труда, с самореализацией и самоактуализацией его личности, с ее сознательным выбором жизненного пути, планированием образа жизни в соответствии со своими ценностями и смысложизненными ориентациями, идеалами и стремлениями. Интересна для нашего исследования мысль о том, что профессиональное самоопределение, главным образом – выбор профессии, во многом обусловлено предрассудками и стереотипами восприятия определенных профессий. К собственно социальным факторам выбора профессии ряд исследователей относят ее престиж, востребованность в стране и регионе, само содержание профессиональной деятельности, степень возможности поступления на соответствующие направления профессиональной подготовки. К социальным факторам относят также влияние семьи, наставников, социальных институтов [16].

В качестве внутренних, или психологических, факторов рассматриваются особенности мотивационной, потребностной, ценностной и смысловой сфер субъекта профессионального самоопределения. Так, Д.А. Леонтьев указывает на то, что сам выбор профессии – это не единичный акт, а целая деятельность человека, соотнесенная со смысловым его отношением к миру. Профессиональная потребность, профессиональная ценность, профессиональная установка, профессиональные интересы – все это так или иначе является результатом действия механизма ориентации в мире профессий.

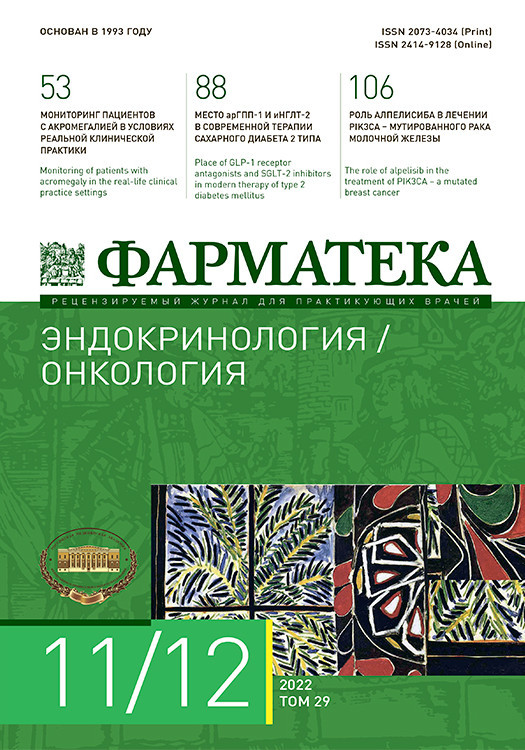

Механизмы выбора профессии могут быть представлены следующим образом (рис. 1).

Образ социальной реальности как часть целостного образа мира означает восприятие субъектом всей системы социальных отношений, причем такое восприятие на этапе профессионального самоопределения осуществляется в основном не с помощью собственного опыта, а через овладение определенной системой знаний в процессе обучения. В соответствии со своим социальным статусом обучающийся с ОВЗ может воспринимать только те свойства объекта, которые для него значимы, т.е. значимы всем, имеющим тот же статус, и сам объект отождествляется с одним только свойством, а не отражается во всем своем многообразии. Образ социальной реальности складывается у самоопределяющейся личности на основе чувственного субъективного опыта – непроизвольного и произвольного наблюдения за взаимодействием людей, освоения способов поведения в общественно обусловленных взаимоотношениях, в процессе избирательной интериоризации социально значимых ценностей, усвоения знаний о законах и принципах построения социальной структуры мира, получаемых в процессе обучения, переживаний своей принадлежности и принадлежности семьи к определенной социальной группе, ее положении в системе иерархии социальных отношений.

Чем меньше информации, тем большее влияние на формирование образа мира профессий оказывает сложившийся и развивающийся образ социальной реальности. В ограниченных условиях развития студенты с ОВЗ не могут иметь полноценного представления о социальной реальности, вследствие чего уже на этапе профессионального самоопределения формируются механизмы блокирования процесса их профессиональной идентификации, что приводит к возникновению и развитию профессионально-идентификационных деструкций еще до этапа их профессиональной адаптации.

Методы

В исследовании приняли участие 38 студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в ряде российских вузов. Исследование осуществлялось с помощью методики «Статусы профессиональной идентичности». Проведена оценка представлений у студентов с ОВЗ как будущих специалистов о стилях поведения себя, «идеального» и «реального», в межличностном взаимодействии.

Результаты

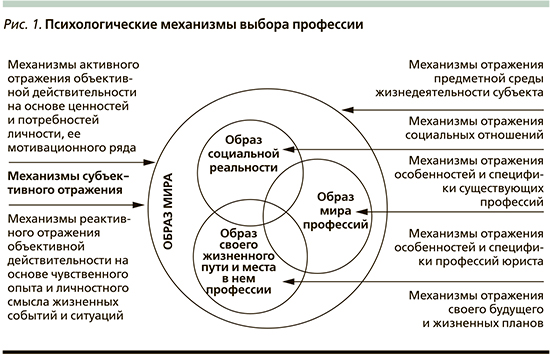

Было выявлено, что большинство респондентов характеризуются сближением представлений об «идеальном» профессионале и о себе самом. Если признать, что ПИ так или иначе связана с восприятием профессионального образа «Я» как члена определенного профессионального сообщества, то результаты проведенного сравнительного анализа позволяют сделать два вариативных вывода: либо профессиональная идентификация на начальном этапе личностно-профессионального развития характеризуется своей успешностью и осуществляется через свою профессиональную деятельность в течение достаточно длительного времени, имеет позитивные характеристики, либо представления об «идеальном» юристе еще не сформированы и отличаются своим «мифическим», стереотипно-примитивным содержанием (рис. 2).

Обсуждение

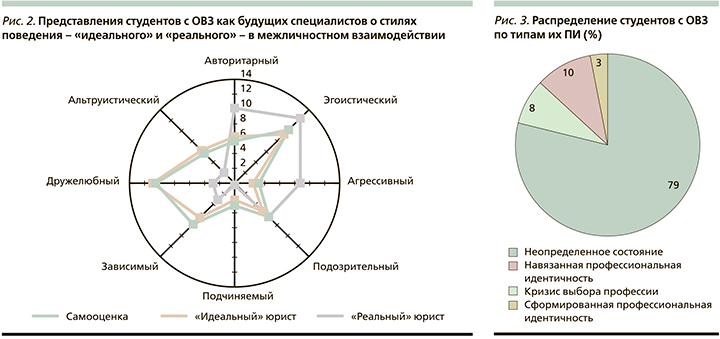

В процессе исследования выявлено также, что из 38 студентов с ОВЗ только один характеризовался сформированной ПИ (исследование осуществлялось с помощью методики «Статусы профессиональной идентичности»), проявляющейся в уверенности в правильности выбранного им своего профессионального будущего и адекватности представлений о профессии (рис. 3).

Большинство же (78,95%) респондентов характеризуются неопределенным состоянием ПИ, отражающим отсутствие у них сколько-нибудь адекватных представлений о своем профессиональном будущем. На наш взгляд, анализ отношений ПИ, профессионального становления и профессиональных деструкций должен отражать их единство и взаимосвязь, что позволит выявить новые сведения, раскрывающие психологическую природу профессиональной жизнедеятельности лиц с ОВЗ как субъектов профессиональной деятельности.

Заключение

Таким образом, проведенное пилотажное исследование показало необходимость и целесообразность включения в программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ мероприятий, направленных на психопрофилактику возникновения у них профессионально-идентификационных деструкций. В противном случае все меры по повышению качества высшего инклюзивного образования могут быть сведены на «нет» в связи с несформированностью у лиц с ОВЗ адекватного представления о профессиональном будущем и о мире профессий.

Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научного проекта №19-413-230017.