Введение

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» школа призвана не только выполнять образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей и подростков как приоритетной ценности в современных условиях. Влияние образовательной среды на формирование здоровья школьников в связи с внедрением новых технологий обучения сегодня становится более значимым. Для лиц, обучающихся в образовательных организациях (ОО), прежде всего инновационного типа, характерно прогрессивное снижение показателей здоровья за счет стрессорных факторов образовательного процесса, вызывающих обменные нарушения и формирование соматической патологии [1–6].

В период учебных нагрузок детский организм испытывает повышенную потребность во всех факторах питания, особенно в витаминах, минеральных веществах (магний, железо, цинк, кальций), биологически активных компонентах (полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин, карнитин и др.) [1]. Данные гигиенических исследований свидетельствуют о том, что вследствие интенсивных умственных нагрузок 50% учащихся основной школы и старших классов питаются не чаще 3 раз в день. У 69% подростков отмечаются нарушения пищевого поведения с преобладанием экстернального типа. В таких условиях прием пищи играет роль своеобразного защитного механизма, что может приводить к развитию избыточной массы тела и ожирению. При комплексной оценке влияния образовательной среды, включая школьное питание, на состояние основных видов обмена у учащихся 5–9-го классов установлено повышенное содержание лептина и липопротеидов низкой плотности в крови детей в сочетании с низким уровнем кальция у 86% и сывороточного железа у 11% обследованных, более выраженное среди обучающихся образовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов [7]. Отмечено снижение фактического потребления детьми в школе объема порций, энергетической ценности и содержания нутриентов в пище на 27–53% относительно указанных в меню. Анализ показал сниженное потребление учащимися рыбы, молока, овощей при возрастании в рационе доли хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий более чем у половины обучающихся. При этом расширение ассортимента и возможность выбора блюд в образовательных организациях повышают фактическое потребление порций учащимися до 27%, витаминов – в 2,3 раза, кальция – в 1,3, фосфора – в 1,2, железа – в 1,4 раза. Так, обеспечение регулярного здорового питания, включая рационально организованное горячее питание в образовательных организациях, формирование правильного пищевого поведения обучающихся и в целом повышение социокультурного уровня детей и подростков как результат гигиенического воспитания и обучения основам здорового образа жизни являются одним из основных путей сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения [1, 8–11].

Вследствие высокой занятости школьников уменьшается их общая физическая активность, развивается и прогрессирует гиподинамия, как результат – наблюдается снижение психической активности и стрессоустойчивости, нарушение регуляции цикла «сон–бодрствование», вегетативной реактивности, функций эндокринной, сердечно-сосудистой систем, деятельности желудочно-кишечного тракта [1, 9].

Цель настоящего исследования: оценка подходов к организации школьного питания с учетом особенностей организации учебного процесса.

Методы

Для проведения исследования разработана Анкета оценки питания школьников (для родителей и детей), включившая 78 вопросов, которые позволяют охарактеризовать питание ребенка как в школе, так и дома. Проанализирована база данных анкетирования 451 ребенка в 2 школах Нижнего Новгорода: МАОУ «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов» (школа 1) и МБОУ «Школа № 47» обычного типа (школа 2). Существенным различием стал тип организации питания школьников: в школе 1 блюда готовятся на школьном пищеблоке из сырья, в школе 2 – из полуфабрикатов в столовой-доготовочной.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы Excel, 2007, с использованием многомерного χ2-критерия Пирсона. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты

По данным проведенного исследования, режим питания в обеих школах соответствовал требованиям: завтрак организован на второй, третьей переменах, обед – после окончания занятий, полдник – после первого и второго уроков для второй смены. Однако, продолжительность перемен, отведенных на каждый прием пищи, составляла 15 минут, что не соответствовало минимальной продолжительности перемены для приема пищи 20 минут.

Анализ охвата учащихся горячим питанием показал, что дети обедали чаще в школе 2 (табл. 1). Охват учащихся бесплатным питанием был примерно одинаковым в обеих школах.

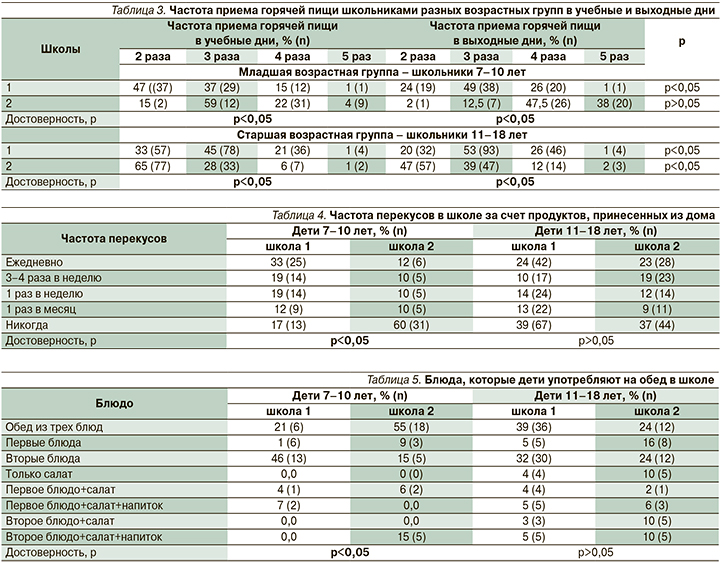

При оценке организации питания детей в обрзовательных заведениях выявлено, что частота приема пищи в основном составляет 3–4 раза в день как в учебные, так и в выходные дни (табл. 2). Однако, по будням 13% учащихся младшей возрастной группы школы 1 и каждый 4-й учащийся старшей возрастной группы школы 2, а также 13% детей 7–10 лет в выходные дни имеют только 2-разовое питание, что крайне недостаточно. Горячую пищу учащиеся всех возрастных групп обследованных школ получают в основном 2–3 раза в день в учебные дни и 3–4 раза в выходные (табл. 3).

Достоверных различий по организации завтраков дома перед уходом в школу у детей 7–10 лет установлено не было. Среди респондентов старшей возрастной группы по данному показателю доля учащихся школы 1 была значительно выше (80 против 53%), чем в школе 2 (р<0,05).

Интервалы между приемами пищи в большинстве случаев у детей 7–10 лет составляли 3–4 часа (66 и 84% детей опрошенных школ 1 и 2 соответственно). Удлинение интервала более 5 часов характерно для 32 и 11% учащихся данных школ соответственно (р<0,05). В старшей возрастной группе оптимальные интервалы между приемами пищи отметили 78 и 63% учащихся школ 1 и 2 соответственно, удлинение интервала имело место у 19 и 28% соответственно (р<0,05). Таким образом, чаще удлинение интервала между приемами пищи установлено среди детей 7–10 лет школы 1 и 11–18 лет школы 2. Выявлены статистически значимые различия в организации питания в школах по показателю регулярности питания обучающихся в школьной столовой. Так, ежедневно принимали пищу в столовой 22% детей 7–10 лет школы 1 и 76% детей школы 2, 61% подростков школы 1 и 16% подростков школы 2 (р<0,05).

За счет продуктов, принесенных из дома, перекусывали ежедневно 33% учащихся 7–10 лет школы 1 и 12% учащихся 7–10 лет школы 2 (табл. 4). Никогда не принимали в школе домашнюю пищу 60% детей 7–10 лет школы 2 и 17% детей 7–10 лет школы 1. Среди школьников старшей возрастной группы частота данного показателя не различалась (табл. 4).

Во время обеда младшие школьники школы 1 чаще отдавали предпочтение вторым блюдам по сравнению с детьми школы 2 (46 и 15% соответственно). Обеды из трех блюд предпочитали чуть более половины (55%) учащихся школы 1 и только каждый 5-й (21%) ребенок школы 2. Первые блюда употребляли 21% учащихся школы 1 и 9% детей школы 2. Различия между группами статистически значимы. В старшей возрастной группе детей школ 1 и 2 статистически значимых различий в потреблении блюд на обед не выявлено (табл. 5).

Большинству анкетируемых детей младшей возрастной группы (62% детей школы 1 и 58% детей школы 2) хватало объема порций в школе. Недостаточной по объему порцию школьного питания считали 10 и 4% учащихся школ 1 и 2 соответственно (р>0,05). Имеются статистически значимые различия в распределении данного показателя у школьников 11–18 лет. Так, не хватало порции 6% подростков школы 1 и 19% подростков школы 2. Доля респондентов, удовлетворенных объемом порции, не различалась в младшей возрастной группе: 68% учащихся в школе 1 и 54% в школе 2.

При анализе отношения учащихся к питанию в школе по 7 показателям установлено: 81% учащихся 11–18 лет школы 1 нравилась еда в столовой. Согласно результатам анкетирования, времени на перемене для приема пищи не хватало более трети учащихся (41–42% младшего возраста и 30–36% старшего возраста), не удовлетворяло качество блюд до 40% школьников (табл. 6).

Заключение

Таким образом, особенности организации школьного питания обусловлены спецификой учебного процесса и длительностью пребывания учащихся в школьной среде, что необходимо учитывать при решении вопросов по организации питания детей и подростков школьного возраста.