Оперативные пособия при родах через естественные родовые пути являются неотъемлемой частью акушерства и направлены на улучшение перинатальных исходов, а также на снижение частоты родоразрешения путем операции кесарева сечения (КС) у пациенток с соматической патологией и необходимостью укорочения потужного периода. Второй период может быть завершен наложением акушерских щипцов либо вакуум-экстракцией плода, в зависимости от клинической ситуации и показаний. По данным зарубежных источников, частота влагалищных оперативных родоразрешений составляет 10–13% в Великобритании (RCOG,2011); в России на 2017 г. эта цифра едва достигает 6%, причем 4,5% из них занимает вакуум-экстракция плода [1, 2]. Столь низкая частота оперативных родов через естественные родовые пути связана с необоснованным мнением акушеров-гинекологов о высоком травматизме как акушерских щипцов, так и вакуум-экстракции плода. Однако на перинатальную смертность и заболеваемость в большей мере влияют своевременная диагностика и родоразрешение, а также успехи и достижения неонатологии [3].

Согласно клиническим рекомендациям «Оказание специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных родах при наличии живого плода (с помощью акушерских щипцов или с применением вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием другого акушерского пособия)» 2017 г. [4], показаниями к выполнению вакуум-экстракции плода являются: выявление признаков внутриутробного страдания плода или нарастание их тяжести во втором периоде родов и острая гипоксия плода при головке плода, находящейся в выходе малого таза, слабость родовой деятельности во втором периоде родов.

Вакуумные системы различаются по типу вакуумного механизма (обычный или ручной), материалу и жесткости чашки (металл, пластик или силикон), форме чашки (гриб или колокольчик) и возможности повторного использования (одноразовые и многоразовые). Считается, что эти характеристики оказывают влияние на эффективность и профиль неблагоприятных результатов каждой системы и чашки, как отражено в нескольких исследованиях [5, 6]. Необходимость сделать осознанный выбор вакуумной системы с учетом условий и противопоказаний – важная задача акушера, т.к. все исследования подчеркивают, что основной вклад в развитие неблагоприятных исходов для плода вносят именно неудачные попытки наложения вакуума с неоднократным соскальзыванием чашек и переходом на другой метод родоразрешения, в том числе и КС.

Система вакуумной доставки Kiwi Omnicup (Клинические инновации, Мюррей, США) включает в себя жесткую пластиковую чашку с центральным соединением, с всасывающим катетером. На чашке имеется паз, в который можно утопить катетер, что облегчает маневренность во влагалище и способствует правильному размещению чашки в области проводной точки головки плода. Данная конструкция чашки делает ее универсальной и позволяет использовать при переднем виде затылочного предлежания, заднем виде и низком поперечном стоянии стреловидного шва. Устройство включает в себя ручной насос, что устраняет необходимость в отдельном электрическом насосе, повышает мобильность устройства и, соответственно, сокращает промежуток времени от момента принятия решения до момента выполнения вмешательства. Инструмент предназначен для одноразового использования, что минимизирует риск инфицирования.

Стандартные многоразовые силиконовые чашки Silc для вакуум-экстракции имеют диаметр 50 и 60 мм, цельную конструкцию с малоподвижной рукояткой и присасывающимся насосом (шлангом), на чашке имеется бороздка для контроля за вращением. В качестве аппарата для создания вакуума может быть использован стационарный вакуум-аспиратор либо ручной вакуумный насос. Второй вариант предпочтительнее, так как повышается мобильность конструкции. Затем создается отрицательное давление до 80 кРа (0,7–0,8 атм) или 550 мм рт. ст. и выполняются тракции, направление которых зависит от расположения головки плода относительно плоскостей таза.

В некоторых работах в качестве недостатка применения системы Kiwi представлено более частое соскальзывание по сравнению с другими многоразовыми силиконовыми чашками [1, 2]. Согласно законам физики, обычные многоразовые чашки имеют больший диаметр (60 мм) по сравнению с чашками Kiwi (50 мм). Соответственно, вероятность соскальзывания выше для чашки меньшего диаметра, но и повреждающий эффект у таких чашек тоже будет ниже, так как меньший объем мягких тканей попадает при создании вакуума в чашку, что в данном случае нас интересует больше всего. Сила вакуума создается и в том, и в другом случае одинаковая, порядка 600 мм рт. ст. При соблюдении всех условий и методики наложения вакуума сила тракций, по данным исследований, составляет в среднем 9 кг/м2 и достаточна для стандартной операции; редко требуется достижение максимально допустимой 14 кг/м2.

Целью данного исследования было сравнение ранних неонатальных и послеродовых осложнений у родильниц после влагалищных оперативных родов с применением различных систем вакуум-экстракторов.

Материалы и методы

На базе родильных отделений ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» нами был проведен проспективный анализ родов и детских историй пациенток с применением вакуум-экстракции плода. Родильные отделения находятся в составе многопрофильной больницы и относятся ко второй группе оказания помощи, где в среднем в год происходит около 4000 родов. Структура оперативных вмешательств представлена на рисунке и соответствует общей структуре оперативных вмешательств родильных отделений второго уровня оказания акушерской помощи по Российской Федерации. Из графика видно, что процент применения акушерских щипцов минимален – 0,1%, это единичные случаи за исследуемый период; процент КС увеличился почти на 3% (с 24,5 до 27,1%), применение вакуум-экстрактора в течение 4 лет колеблется около 1%. Отрадным для нас было снижение перинатальной смертности у доношенных новорожденных за 2018 г. Соответственно, суммарный процент влагалищных родоразрешающих операций остается по-прежнему низким по сравнению со странами Европы и США.

Для выполнения сравнительного анализа нами были сформированы 2 группы: 1-ю группу составили 44 пациентки, у которых вакуум-экстракция плода была выполнена с помощью одноразовой системы Kiwi, во 2-ю группу вошли 34 пациентки, у которых был применен многоразовый вакуум-экстрактор с силиконовой чашкой Silc-cup.

Показаниями к наложению вакуум-экстрактора во всех случаях явились признаки дистресса плода, по данным кардиотокографии (КТГ). КТГ проводилась при помощи прибора Sonicaid Team Care по общепринятой методике. В основу постановки диагноза «интранатальный дистресс» легли критерии по классификации FIGO [7]. Диагноз «интранатальный дистресс» плода ставился на основании появления повторяющихся поздних децелераций амплитудой более 45 ударов в минуту либо вариабельных децелераций – более 60 ударов, снижения базального ритма до 100 и ниже ударов в минуту. Наложение чашки вакуум-экстрактора проводилось при нахождении головки в плоскости выхода малого таза (в положении головки ниже +2 относительно седалищных остей). Статистически значимых различий в группах по изменениям на КТГ не было.

Критерии исключения: наличие рубца на матке после операции КС, либо консервативной миомэктомии; положение головки плода выше узкой части малого таза; задний вид затылочного предлежания, разгибательные варианты вставления головки.

А также нами были исключены из анализа все пациентки с сопутствующей акушерской и экстрагенитальной патологией, которая могла повлиять на состояние плода: сахарный и гестационный диабет, недоношенная беременность, преэклампсия (ПЭ) и хроническая плацентарная недостаточность в сочетании с синдромом задержки роста плода (ЗРП), признаки острого инфекционного процесса, переношенная беременность.

Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета статистического анализа Statistica 10. Количественные переменные в группах, имеющие нормальное распределение, представлены в виде среднего арифметического (М) и стандартного отклонения (SD). Соответствие распределения количественных переменных нормальному определялось с помощью критерия Шапиро–Уилка. Качественные признаки приведены в виде процентного соотношения. Значимость различий в группах оценивалась с применением следующих статистических методов: для качественных переменных – критерий χ2, двусторонний критерий Фишера, для количественных переменных при соблюдении условий – t-критерий Стьюдента либо его непараметрический аналог – критерий Манна–Уитни, а также дисперсионный анализ. Корреляционный анализ проведен с помощью корреляции Спирмена.

Результаты исследования

Группы были сопоставимы между собой по возрасту, который в среднем составил 29,36 (5,19) года в 1-й группе и 28,64 (4,39) года во 2-й группе (t=0,49; р=0,52). В обеих группах пациентки были преимущественно первородящими: 36 (81,8%) пациенток в 1-й группе, 24 (70,6%) – во 2-й группе (р=0,20), треть приходилась на повторные роды и только у 1 пациентки были третьи роды (табл. 1).

В бюллетене ACOG (2003) были представлены факторы риска затрудненного родоразрешения во втором периоде родов: рост беременной меньше 150 см, возраст больше 35 лет, срок гестации свыше 41 недели, промежуток между началом эпидуральной анестезии и полным открытием шейки матки больше 6 ч, положение головки плода выше +2 cм при полном открытии шейки матки, задний вид затылочного предлежания. Соответственно, возможные факторы риска в группах были подвергнуты более тщательному анализу для исключения их влияния на результаты оперативного вмешательства.

Беременность у всех пациенток была доношенной, и средний срок составил 39,74 (1,02) и 40,05 (0,66) недель в 1-й и 2-й группах соответственно (t=-1,54; р=0,12). Срок беременности свыше 41 недели является дополнительным фактором риска осложнений в родах различного характера, а именно: мекониального окрашивания околоплодных вод, слабости родовой деятельности, развития дистресса плода; поэтому эти пациентки были также исключены. Число беременных с тенденцией к перенашиванию значимо не различалось в группах и составило 12 (27,3%) и 6 (17,6%, р=0,41) соответственно. Одним из факторов риска затрудненного родоразрешения является низкий рост пациенток: в нашем исследовании количество пациенток ростом ниже 160 см значимо не различалось (6,8% и 5,9% соответственно).

Некоторые виды соматической патологии, например, сахарный диабет (СД), хроническая артериальная гипертензия (ХАГ), которые влияют на компенсаторные возможности плода, были отнесены также к критериям исключения. Наиболее часто у пациенток обеих групп был выявлен хронический пиелонефрит: 7 (15,9%) и 8 (23,5%), р=0,79, заболевания гепато-панкреато-дуоденальной зоны: 9 (25,7%) и 4 (13,3%), р=0,47, хронические инфекции у матери вне обострения, такие как токсоплазменная, цитомегаловирусная и герпетическая инфекции: 2 (4,5%) и 4 (11,5%), р=0,44 и хламидийная инфекция в анамнезе: 6 (13,6%) и 3 (8,82%), р=0,76. Среди гинекологических заболеваний у пациенток в анамнезе наблюдались: хронический сальпингоофорит, бартолинит, нарушения овариально-менструального цикла, однако частота была общепопуляционной и не различалась по группам.

Наиболее часто беременность осложнялась острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), угрозой прерывания беременности и преждевременных родов, анемией, в небольшом проценте наблюдались: рвота беременных, плацентарная недостаточность, маловодие либо многоводие. Соответственно, группы были сопоставимы между собой по сопутствующим заболеваниям и частоте осложнений беременности по триместрам.

Нами были проанализированы причины острой гипоксии плода в родах, которая потребовала применения оперативных пособий, а именно вакуум-экстракции плода (табл. 2). Обращает на себя внимание высокий процент дородового излития околоплодных вод, как в 1-й – 38 (86,36%), так и во 2-й группе – 27 (79,7%) пациенток. Продолжительность безводного периода составила в среднем 10,56 (4,66) ч и 9,46 (4,55) ч в 1-й и 2-й группах соответственно (t=0,54; р=0,43). Продолжительность безводного периода более 18 ч наблюдалась у 2 (4,7%) пациенток и у 4 (11,7%)пациенток, р=0,44. Продолжительность первого и второго периода укладывалась в общепринятые границы нормы и значимо не различалась в группах. Известным фактором риска затрудненного родоразрешения во втором периоде родов является эпидуральная анестезия. В нашем исследовании процент эпидуральной анестезии был невысоким: 22,7% и 11,7% в 1-й и 2-й группах соответственно (р=0,34); преимущественно применялся наркотический анальгетик Тримеперидин – у половины обследуемых. У большинства пациенток обеих групп с целью усиления родовой деятельности при слабости родовых сил либо индукции родов применялся окситоцин: 32 (72,7%) и 21 (61,7%) случаев соответственно, р=0,31.

Одним из критериев неблагоприятного результата наложения вакуум-экстрактора является соскальзывание чашек. Частота этого осложнения была сопоставима в обеих группах и составила в 1-й группе 6 (13,6%), во второй – 5 (14,7%) случаев, р=0,96. Все оперативные вмешательства с применением вакуум-экстрактора были эффективны, перехода на другой метод родоразрешения не было. Общая продолжительность вакуум-экстракции статистически значимо была ниже в 1-й группе: 6,20 (2,20) мин против 7,62 (2,28) мин во 2-й (U=472,50; Z=–2,77; р=0,005). По количеству тракций значимых различий в группах не было – 3,09 (1,07) в 1-й группе и 3,76 (1,41) во 2-й (U=554,50; Z=-1,94; р=0,05). Все три величины значимо коррелируют между собой: на первом месте зависимость между временем вакуум-экстракции и количеством тракций (r=0,88), на втором – между временем операции и количеством соскальзываний (r=0,46). Количество тракций и соскальзываний имели между собой более слабую связь (r=0,40); наблюдалась значимая положительная корреляция количества соскальзываний с массой плода (r=0,54), что вполне объяснимо – крупные размеры плода способствуют затруднениям при родоразрешении.

Наиболее интересные результаты были получены относительно перинатальных исходов. Тип вакуум-экстрактора, примененного при родоразрешении, не влиял на степень асфиксии и первую оценку состояния новорожденного по шкале Апгар (6,91 (0,29) и 6,59 (1,10) баллов, U=636; Z=1,12; р=0,26); однако вторая оценка была статистически значимо выше в 1-й группе и составила 8,23±0,52 балла против 7,58±1,05 балла во 2-й группе (U=437; Z=3,12; р=0,001).

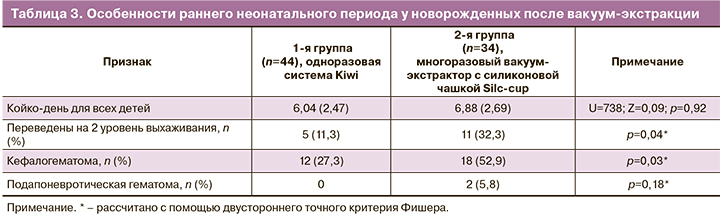

У всех детей отмечались преходящие косметические дефекты. В 1-й группе наблюдался «шиньон» — отпечаток жесткой чашечки вакуум-экстрактора. Во 2-й группе наблюдались экхимозы и кровоподтеки от чашки. Изменения кожных покровов в виде мелких ссадин, кровоизлияний, цианоза отмечались в 5 (11,36 %) случаях в 1-й группе и в 10 (24%) случаях во 2-й (р=0,08). Выраженная родовая опухоль наблюдалась у 16 (36,4%) новорожденных 1-й группы и 19 (55,8%) новорожденных 2-й группы, р=0,08. При этом частота кефалогематом была значимо выше во 2-й группе – 18 (52,9%) против 12 (27,3%), р=0,03. Кожных ран головы и внутричерепных кровоизлияний в нашем исследовании не наблюдалось; во 2-й группе в 2 случаях отмечены подапоневротические гематомы (5,8%, р=0,18), однако различия статистически незначимы в силу малой частоты данного осложнения. Подапоневротические гематомы возникли у пациенток с исходно большими размерами родовой опухоли, выраженной конфигурацией головки и были ассоциированы в большей мере с преждевременным излитием околоплодных вод и слабостью родовой деятельности. В этих же случаях наблюдалось соскальзывание чашек.

К непрямым и сочетанным эффектам при применении вакуум-экстрактора относятся травма плечевого сплетения и перелом ключицы, связанные с дистоцией плечиков. С равной частотой в группах отмечены переломы ключицы, а также в 1 случае во 2-й группе наблюдался парез лицевого нерва.

Одним из сопутствующих вакуум-экстракции осложнений является наличие неонатальной желтухи (3–30%) [8]. Частота неонатальной желтухи, синдрома мышечной дистонии и церебральной ишемии не зависели от вида применяемого вакуум-экстрактора, а были связаны с состоянием новорожденного при рождении, оценкой по шкале Апгар и, соответственно, степенью асфиксии. В 1-й группе адаптация и период выздоровления проходили быстрее, и средний койко-день новорожденных, выписанных домой, составил 4,77 (1,36, минимум 3 дня, максимум 8 дней) против 4,85 дня (2,06, минимум 4, максимум 11 дней) во 2-й группе. На второй этап выхаживания было переведено 5 (11,3%) новорожденных, что в два раза меньше, чем во 2-й группе, – 11 (32,3%), р=0,04 (табл. 3).

Так как диаметр и высота чашек Kiwi меньше, чем у стандартных силиконовых чашек, эпизиотомия требовалась у пациенток реже почти в 2 раза в 1-й группе (38,64%) по сравнению со 2-й (64,70%), р=0,03. Частота разрывов влагалища и промежности, а также клинически значимых гематом (с тяжелой анемией и гемотрансфузией) статистически значимо не различалась. У пациенток 2-й группы наблюдался более высокий процент гематометры в послеродовом периоде в сравнении с 1-й группой: 2 (4,55%) против 8 (23,53%), р=0,01.

Обсуждение

Вакуум-экстракция плода зарекомендовала себя как безопасный метод родоразрешения в случае соблюдения условий, показаний и противопоказаний. Различные устройства для вакуум-экстракции обладают своими плюсами и минусами. Так, ряд исследований демонстрирует, что чашки Kiwi ассоциированы с большей частотой соскальзывания (9,6%) в сравнении с многоразовыми силиконовыми чашками (0,7%) [2, 5, 9]; однако наши результаты не продемонстрировали значимых различий. Видимо, отсутствие различий и «неэффективных» вмешательств связано с критериями включения пациенток в исследование (наложение вакуум-экстрактора выполнялось при головке плода, расположенной ниже точки +2).

Еще одним моментом, ограничивающим применение вакуум-экстракции, является повышение риска травматизации матери и плода. Травмы плода при инструментальном родоразрешении делятся на две категории: первая - повреждения, связанные с гипоксией и ишемией, вторая – механические повреждения, которые, в свою очередь, подразделяются на экстракраниальные, краниальные и внутрикраниальные. Отдельно, как вариант нормы, выделяют косметические повреждения при применении вакуум-экстракторов, которые встречаются в 100% и представляют собой следы от чашки, кровоподтеки или так называемый «шиньон», характерный для Kiwi. К клинически незначимым повреждениям относятся: ретинальное кровоизлияние (1–29%), поверхностная ссадина (2–10%), подкожная гематома и кефалогематома (6–11%) [8, 10]. К клинически значимым повреждениям тканей головки плода относятся: кожная рана головки, подапоневротическая гематома (субгалеальное кровоизлияние) (0,5-1%), субарахноидальное кровоизлияние (0,8%) и наиболее редкое осложнение для вакуум-экстракции – перелом костей черепа (<0,1%) [10]. В нашем исследовании косметические дефекты наблюдались практически у всех новорожденных, но они не имели клинического значения. Частота кефалогематом составила во 2-й группе 52%, а в первой - 27%, что послужило причиной увеличения продолжительности пребывания в стационаре. Для сравнения, по данным литературы, процент формирования кефалогематом при естественных родах равен 4,6%, при наложении акушерских щипцов – 34,6% [6].

По данным обзоров [11–13], частота подапоневротических гематом с применением вакуум-экстрактора составляет 1,5% и является тяжелым осложнением, имеющим высокий процент (25%) летальности новорожденных. Согласно обзору Vacca A. [8], формирование подапоневротических гематом не зависит от типа чашки: жесткая или мягкая, что в целом подтвердили наши исследования.

В послеродовом периоде во 2-й группе чаще, чем в 1-й, наблюдалась гематометра, что мы склонны связывать с изменением сократительной активности матки в послеродовом периоде в ответ на применение более объемных чашек, а соответственно, на вероятность травматизации шейки матки, верхней и средней трети влагалища, что оказывает рефлекторное влияние на последующую сократительную активность матки.

Заключение

Таким образом, применение при влагалищном оперативном родоразрешении одноразовых вакуум-экстракторов Kiwi способствует более бережному родоразрешению и снижает риск травматизации и заболеваемости как для матери (частота эпизиотомии, гематометры), так и для новорожденного (частота кефалогематом, подапоневротических гематом, необходимость в переводе на следующий этап выхаживания). При выполнении вакуум-экстракции с головкой плода, расположенной в узкой части и ниже, риски неэффективной вакуум-экстракции и слетания чашки минимальны как для одноразовых жестких чашек (системы Kiwi), так и для многоразовых силиконовых чашек. При этом продолжительность вмешательства значимо ниже для одноразовых чашек, что важно для более быстрого родоразрешения плода в условиях дистресса. Однозначными преимуществами чашек Kiwi являются их мобильность, минимизация риска инфицирования, низкая травматичность. Соответственно, применение вакуум-экстрактора Kiwi при выполнении вмешательства при головке, находящейся ниже +2 относительно седалищных остей, является безопасным эффективным методом родоразрешения и лишено недостатков в виде неэффективных тракций и соскальзывания чашек.