Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное расстройство, специфическое для беременности, характеризующееся гипертензией, протеинурией и сердечно-сосудистыми осложнениями [1]. ПЭ, сопровождающая, по данным зарубежных авторов, 6–8% всех беременностей после 24 недель – основная причина перинатальной заболеваемости и смертности, а также материнской смертности. По данным ученых разных стран, частота возникновения ПЭ не имеет тенденции к снижению; кроме того, зафиксированы случаи нетипичного течения заболевания, когда классическая триада симптомов отсутствует. Прогнозирование и диагностика данной патологии беременных на ранних стадиях позволяют избежать прогрессирующего течения ПЭ [2].

Адаптация головного мозга к патологическим изменениям мозгового кровообращения при беременности уникальна, так как мозг имеет относительно узкую способность переносить нарушения мозгового кровообращения. Мозг также уникален тем, что он расположен в черепе, и, следовательно, повышение сосудистой проницаемости или объема может привести к критическому повышению внутричерепного давления, которое может вызвать серьезные неврологические симптомы, грыжу головного мозга и даже смерть [3].

Цереброваскулярные осложнения, которые связаны с гипертензивными расстройствами во время беременности (ПЭ, хроническая артериальная гипертензия и гестационная артериальная гипертензия (ГАГ)), как полагают, обусловлены дисфункцией ауторегуляции головного мозга, которая является физиологическим процессом, направленным на поддержание кровотока на соответствующем уровне, несмотря на изменения артериального давления [4–6].

Транскраниальная допплерография (ТКДГ) является информативным методом для диагностики нарушений мозговой гемодинамики и может помочь в поиске дополнительных критериев нарушений функции головного мозга, приводящих к развитию ПЭ. Основными направлениями клинического применения ТКДГ являются оценка ангиоспазма, обнаружение стеноза внутричерепных артерий, оценка цереброваскулярной ауторегуляции, неинвазивная оценка внутричерепного давления, оценка смерти мозга. Результаты публикуемых ежегодно исследований церебральной гемодинамики с помощью ТКДГ указывают на высокую информативность и точность метода, поэтому показания к применению метода расширяются [7].

Целью настоящего исследования было изучение нарушений мозгового кровообращения у беременных в третьем триместре при различных формах артериальной гипертензии до начала медикаментозной коррекции артериального давления (АД) с помощью ТКДГ.

Материал и методы исследования

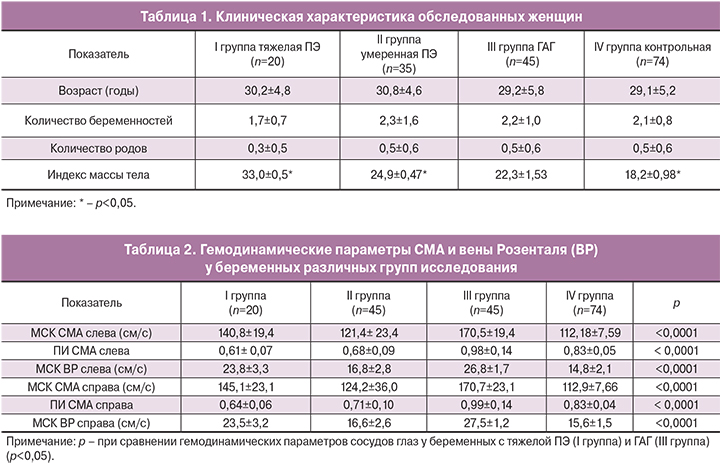

Для изучения церебральной гемодинамики были обследованы 100 женщин с проявлениями артериальной гипертензии, возникшей во время беременности. Изучены и сопоставлены данные гемодинамических параметров средней мозговой артерии (СМА) и вены Розенталя с помощью ТКДГ. В исследование были включены результаты обследования 100 пациенток до начала медикаментозной коррекции АД, с тяжелой ПЭ (n=20), умеренной ПЭ (n=35) и ГАГ (n=45). Группу контроля составили 74 женщины с физиологической беременностью.

Исследование проводились на ультразвуковом аппарате Acuson S2000 (Siemens, США-Германия). Ультразвуковой мониторинг сосудов основания головного мозга осуществлялся транстемпоральным доступом. Использовались датчики для секторного конвергентного сканирования с диапазоном частот от 1,8 до 3,6 МГц, частотный фильтр 100 Гц, контрольный объем 2,0 мм. Были обследованы все 174 беременные. Во время проведения исследования женщина находилась в положении лежа на спине с приподнятым головным концом кушетки, максимально центральным расположением головы (без поворотов головы в сторону), для более точной оценки показателей гемодинамики в сосудах правого и левого полушария головного мозга. Локацию интракраниальных артерий (СМА) в височной области проводили традиционно, через чешую височной кости, датчик располагали справа и слева в височной области кпереди от ушной раковины.

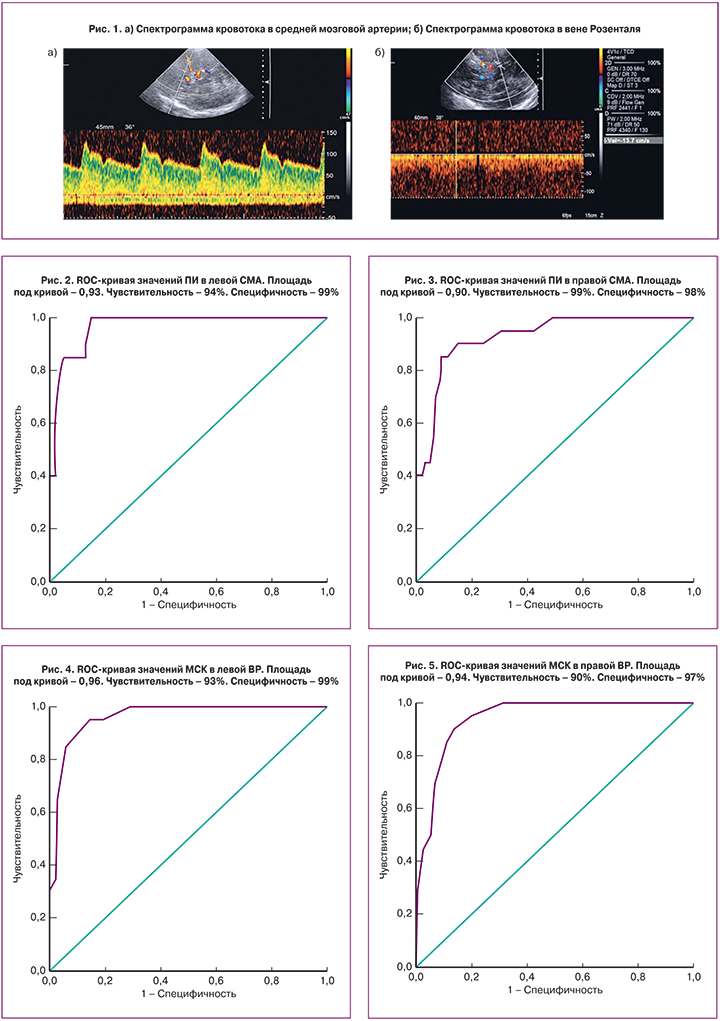

В режиме цветового допплеровского картирования определяли место расположения исследуемого сосуда, направление кровотока в нем и с помощью импульсно-волновой допплерографии регистрировали гемодинамические характеристики: в СМА – максимальную скорость кровотока (МСК) и пульсационный индекс (ПИ); в венах Розенталя – МСК. Спектрограммы кровотока указанных сосудов представлены на рис. 1а, б.

Основные клинические характеристики пациенток различных групп – возраст, количество беременностей в анамнезе, количество родов – достоверно не различались (табл. 1). Однако средние значения индекса массы тела были достоверно выше у беременных I группы.

Статистический анализ проводили с помощью программы SPSS 17.0. Различия при сравнении показателей считались достоверными при значении p<0,05.

Результаты исследования

Показатели МСК и ПИ в СМА и МСК в венах Розенталя у пациенток с физиологической беременностью

Средние величины ПИ в СМА у пациенток с физиологической беременностью (контрольная группа) отличались средними значениями периферического сосудистого сопротивления и составили: справа – 0,83±0,04, слева – 0,83±0,05. Показатели МСК справа составили 112,9±7,66 (см/с), слева – 112,18±7,59 (см/с). Показатели МСК в венах Розенталя справа составили 15,6±1,5 (см/с), слева – 14,8±2,1 (см/с). Данные значения были сопоставимы с результатами других исследователей M. Rohani и соавт. [8] и весьма близкими к независимым результатами исследований W.G. Janzarik и соавт. [9].

Показатели МСК и ПИ в СМА у пациенток при различных формах артериальной гипертензии в третьем триместре беременности

Показатели МСК в СМА у беременных с наличием артериальной гипертензии во всех группах были повышены в сравнении с показателями в группе контроля. Наиболее высокими значения МСК были у беременных с ГАГ (170,5±19,4 см/с). Показатели МСК в СМА у беременных с тяжелой ПЭ были повышены (140,8±19,4 см/с), однако оказались ниже аналогичных значений группы пациентов с ГАГ. В группе беременных с умеренной ПЭ повышение значений МСК в СМА (121,4± 23,4 см/с) было выражено менее, чем в группах беременных с ГАГ и тяжелой ПЭ.

Значения ПИ в СМА у беременных с ГАГ были повышены в сравнении с показателями в группе контроля и составили 0,98±0,14. При сравнении значений ПИ в СМА у пациенток I и IV групп были выявлены выраженные различия за счет снижения значений ПИ в СМА (0,61±0,07) у пациенток с тяжелой ПЭ (I группы) в сравнении с аналогичными показателями у пациенток группы контроля (0,83±0,05). При этом различия при попарном сравнении I и IV групп были предсказуемо более выраженными, чем у пациенток с умеренной ПЭ (0,71±0,10). Представленные наблюдения свидетельствуют о последовательном снижении значений ПИ в СМА по мере нарастания тяжести ПЭ.

Особый интерес представляют результаты сравнения параметров гемодинамики у пациенток II и III групп. Установленное статистически значимое повышение показателей МСК и значений ПИ у пациенток III группы, в отличие от снижения значений ПИ в СМА и умеренного повышения показателей МСК у пациенток II группы (0,68±0,09) позволило расценивать указанные особенности как дифференциально-диагностические критерии ГАГ не только от тяжелой ПЭ, но и от умеренной ПЭ.

При сравнении допплерометрических показателей церебральной артериальной гемодинамики у беременных II и IV групп было отмечено умеренное снижение показателей ПИ (0,68±0,09) на фоне умеренного повышения показателей МСК в СМА. Выявление гемодинамических особенностей уже на стадии умеренной ПЭ по сравнению с контрольной группой свидетельствует об информативности ТКДГ в диагностике начальных изменений церебральной гемодинамики, характерных для пациенток с ПЭ.

Характерной и отличительной особенностью изменений параметров церебральной гемодинамики для пациенток с ГАГ (III группа) от показателей гемодинамики всех групп исследования, включая группу контроля, было выраженное повышение не только показателей МСК в СМА, но и повышение значений ПИ в СМА (0,98±0,14).

Данные о значениях МСК и ПИ в артериальных и МСК в венозных сосудах мозга представлены в табл. 2.

Показатели МСК в венах Розенталя у пациенток при различных формах артериальной гипертензии в третьем триместре беременности

Показатели МСК в венах Розенталя в I и II группах имели достоверные различия (р<0,0001). Данные параметры кровотока в венозных сосудах у пациенток II группы превышали нормативные значения, как и у пациенток I группы, но были значительно менее высокими. Показатели МСК в венах Розенталя в I и III группе оказались сопоставимыми (р>0,05). Важно отметить, что разброс показателей МСК у пациенток III группы был менее выраженным, чем у пациенток I группы, но при этом они всегда превышали нормативные значения, как и у пациенток I группы.

Как и ожидалось, отмечены значимые различия показателей МСК в исследованных венозных сосудах головного мозга у пациенток I и IV групп (p<0,0001), так как повышение показателей МСК в IV группе не было выявлено.

Были выявлены достоверные различия показателей МСК в венах Розенталя во II и в III группах (р<0,05)

Отмечены значимые различия показателей МСК в венозных сосудах головного мозга у пациенток II и IV групп (p<0,0001). Повышение показателей МСК в IV группе не было выявлено, у пациенток II группы повышение было незначительным в сравнении с показателями нормы.

Чувствительность и специфичность ТКДГ в выявлении беременных с тяжелой ПЭ

Методом регрессионного анализа нами были установлены критические значения ПИ в СМА, соответствующие тяжелой ПЭ.

Критическим значением ПИ в СМА с высокой чувствительностью (89%) и специфичностью (97%) было значение ПИ 0,57 (слева) и 0,61 (справа) у пациенток с тяжелой ПЭ. На рис. 2, 3 представлены ROC-кривые для СМА.

Сравнение чувствительности и специфичности показало высокую диагностическую информативность значений ПИ в СМА. Это позволило оптимизировать протокол ультразвукового исследования в ургентных ситуациях и проводить измерения ПИ в СМА для выявления пациенток с критическими нарушениями мозгового кровотока, характерными для тяжелой ПЭ.

Анализ церебральной венозной гемодинамики мозга выявил достоверное повышение показателей МСК у пациенток с тяжелой ПЭ в сравнении показателями МСК у пациенток группы контроля (IV группа), а также в сравнении с пациентками группы умеренной ПЭ (II группы). Различия показателей у пациенток с тяжелой ПЭ и ГАГ (III группы) были менее выраженными. Однако высокие показатели МСК в венозных сосудах головного мозга косвенно указывают на наличие внутричерепной венозной гипертензии, что само по себе является грозным осложнением гипертензивных расстройств у беременных различной этиологии, а в сочетании с данными церебрального артериального кровотока особенно актуальны для беременных с тяжелой ПЭ, так как указывают на затруднение оттока и «избыточную перфузию мозга» .

Для определения чувствительности и специфичности значений МСК в венозных сосудах мозга в III триместре для прогнозирования тяжелой ПЭ и определения критических значений были построены ROC-кривые. На рис. 4, 5 представлены ROC-кривые для вен Розенталя.

Критическим значением МСК в венах Розенталя с высокой чувствительностью (96%) и специфичностью (93%) было значение 23 см/с слева и 24 см/с справа.

Обсуждение

Изучение особенностей церебральной гемодинамики при различных формах артериальной гипертензии в третьем триместре беременности по данным ТКДГ является актуальной и не до конца изученной научной проблемой.

В настоящем исследовании оценка показателей церебральной гемодинамики была проведена в группах тяжелой ПЭ, умеренной ПЭ и ГАГ, а также в группе контроля. Многие авторы указывают на целесообразность выделения в исследовании группы ГАГ в связи с принципиальными отличиями данного состояния от ПЭ. Так, Caglar и соавт. считают ограничением собственного исследования отсутствие группы ГАГ [1].

Важно отметить, что при формировании выборки большое внимание уделялось отсутствию медикаментозной коррекции повышенного АД. Хотя это обстоятельство и послужило ограничивающим объем выборки фактором, но при этом, на наш взгляд, объясняет высокую достоверность межгрупповых различий гемодинамических параметров. Магнезиальная терапия, как было представлено в предшествующих исследованиях, оказывает значительное влияние на мозговую гемодинамику при ПЭ [10].

Представленные в данной работе характерные особенности показателей мозгового кровотока при ПЭ – увеличение МСК, снижение ПИ при ПЭ согласуются с данными, полученными И.С. Сидоровой с соавт., описавших диапазон и средние величины кровотока при ПЭ [11]. В настоящем исследовании помимо сравнения средних был выполнен ROC-анализ и определены критические значения параметров мозгового кровотока.

Гипертензивные нарушения у беременных сопровождаются характерными сдвигами показателей кровотока: повышение цифр МСК в артериальных сосудах головного мозга и повышение значений ПИ, характерных для ангиоспазма у пациенток с ГАГ. Патологическое снижение значений ПИ в сосудах головного мозга на фоне повышения АД должно насторожить в отношении развития тяжелой ПЭ. В таких случаях требуется активный мониторинг изменений указанных параметров. Чем ниже значения ПИ в сравнении с нормативными значениями, тем выше риск развития тяжелых расстройств мозговой гемодинамики, характерных для тяжелой ПЭ, и увеличивается риск развития эклампсии.

Анализ церебральной венозной гемодинамики мозга выявил достоверное повышение показателей МСК у пациенток с тяжелой ПЭ в сравнении показателями МСК у пациенток группы контроля, а также в сравнении с пациентками группы умеренной ПЭ. Различия показателей МСК в венозных сосудах мозга у пациенток с тяжелой ПЭ и ГАГ были незначимыми и оказались практически сопоставимыми (р>0,05). Однако высокие цифры МСК в венах Розенталя косвенно указывают на наличие внутричерепной венозной гипертензии, что само по себе является грозным осложнением гипертензивных расстройств у беременных различной этиологии, а в сочетании с данными церебрального артериального кровотока особенно актуальны для диагностики тяжелой ПЭ, так как указывают на затруднение оттока и «избыточную перфузию мозга» у данной категории пациенток.

Заключение

ТКДГ сосудов основания головного мозга является информативным методом для выявления отличительных особенностей параметров гемодинамики мозга у беременных с ПЭ до начала медикаментозной коррекции и позволяет дифференцировать тяжелую ПЭ от умеренной ПЭ и артериальной гипертензии. Снижение значений ПИ <0,57–0,61 на фоне ангиоспазма в бассейне артерий Виллизиева круга (МСК в СМА >160 см/с), с превышением МСК: в вене Розенталя >24 см/с, свидетельствующих о внутричерепной венозной гипертензии, следует расценивать как развитие тяжелой ПЭ. Чувствительность метода 96% и специфичность 98%. Полученные допплеровские параметры церебральной гемодинамики актуальны, позволяют выявлять пациенток с критическими нарушениями мозговой гемодинамики и могут быть использованы в качестве маркеров для дифференциации тяжелой ПЭ от других форм артериальной гипертензии.