Распространенность беременностей двойней составляет приблизительно 1 случай на 90 беременностей, из которых около 30% приходится на монозиготные (идентичные) двойни [1]. Большинство – 70–75% – монозиготных двоен являются монохориальными с распространенностью в популяции 1 на 250–400 беременностей [1–3]. Монохориальное многоплодие относится к беременности высокого риска в значительной мере за счет специфических осложнений, связанных с наличием васкулярных анастомозов в единой для двух плодов сосудистой системе плаценты [1, 4–6].

В монохориальной плаценте выделяют поверхностные двунаправленные артерио-артериальные и вено-венозные и глубокие однонаправленные артерио-венозные анастомозы, функционирование которых может приводить к развитию неравномерного шунтирования крови между системами гемоциркуляции близнецов, в результате которого один из плодов становится донором, а другой – реципиентом [1, 5, 7].

Особенности ангиоархитектуры монохориальной плаценты определяют более высокие показатели перинатальной смертности и заболеваемости при этом типе, по сравнению с дихориальным многоплодием [1, 3]. Перинатальные потери при монохориальных двойнях почти в 2 раза выше по сравнению с дихориальными и в 4 раза выше по сравнению с таковыми при одноплодной беременности – 28, 16 и 7‰ соответственно [1, 3]. Однако эти показатели уровня перинатальной смертности не отражают общие плодовые потери при монохориальном многоплодии, так как наибольшие потери происходят до достижения срока жизнеспособности плодов, составляя в период с 10-й по 24-ю неделю беременности 120‰ [1]. Кроме того, частота развития неврологических осложнений при монохориальном типе плацентации многоплодной беременности в 4–5 раз выше, чем при дихориальном, что в 25–30 раз выше частоты подобных осложнений при одноплодной беременности [3]. Частота развития церебрального паралича у детей, рожденных от беременных двойней, достигает 1,2% [1]. При монохориальных двойнях частота детского церебрального паралича увеличивается как в связи с увеличением доли ранних преждевременных родов до 32 недель, так и в силу высокой частоты антенатальной гибели одного плода из двойни, которая может обуславливать поражение головного мозга выжившего плода вследствие гиповолемического шока, являющегося следствием острой трансфузии в систему циркуляции погибшего плода [1, 8, 9]. Таким образом, по мнению большинства экспертов, осложненное течение беременности и неонатального периода характерно для трети всех монохориальных двоен [3, 8].

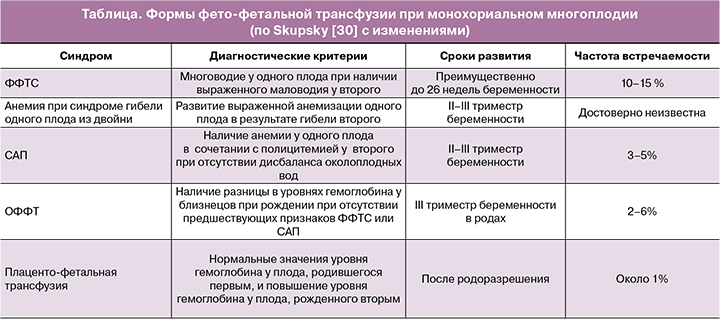

Среди специфических осложнений, связанных с несбалансированным шунтированием крови между плодами, выделяют хронические и острые формы. Фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС), синдром анемии-полицитемии (САП) и синдром обратной артериальной перфузии относят к осложнениям, для которых характерно хроническое течение. Синдром гибели одного плода из двойни и острую интранатальную трансфузию считают острыми вариантами данного патологического процесса.

ФФТС является одним из наиболее тяжелых осложнений монохориального многоплодия, частота которого составляет среди всех монохориальных двоен 10–15% [5, 10–12]. В основе патогенеза ФФТС лежит несбалансированное шунтирование крови по глубоким артерио-венозным анастомозам от одного близнеца к другому при отсутствии компенсирующего возврата крови к последнему через поверхностные артерио-артериальные анастомозы, что приводит к каскаду активации вазоактивных факторов, обусловливающих развитие выраженного многоводия у плода-реципиента и критического маловодия вплоть до ангидрамниона у плода-донора [10–15]. Наиболее частым периодом развития клинической манифестации ФФТС является срок беременности с 15 до 26 недель беременности [11]; однако описано и более позднее его развитие в течение ее III триместра [12]. При отсутствии своевременного патогенетически обоснованного лечения методами фетальной хирургии с применением фетоскопической лазерной коагуляции (ФЛК) глубоких артерио-венозных анастомозов перинатальная смертность при ФФТС достигает 80–100% [3, 5, 10, 11, 16].

САП является другой формой хронической фето-фетальной трансфузии по артерио-венозным сосудистым анастомозам малого калибра. В отличие от ФФТС, при САП основным клиническим признаком является дискордантность уровней гемоглобина у плодов при отсутствии в их амниотических полостях дисбаланса околоплодных вод. Частота развития спонтанного САП составляет 3–5% всех монохориальных диамниотических двоен [3, 4, 17–19] и может являться следствием неполной ФЛК артерио-венозных анастомозов при лечении ФФТС в 2–16% этих внутриматочных вмешательств [3, 4, 17, 18]. Показатели антенатальной смертности при САП, по сравнению с неосложненным течением монохориального многоплодия, повышаются незначительно. Частота перинатальной заболеваемости меньше по сравнению с таковой при ФФТС ввиду того, что осложнения при САП в основном развиваются в раннем неонатальном периоде, что позволяет в большинстве случаев их своевременно диагностировать и успешно корригировать [3, 17].

Синдром обратной артериальной перфузии, частота которого в популяции составляет 1 на 9500–11 000 беременностей [20–24], рядом авторов расценивается как вариант экстремально раннего и тяжелого течения ФФТС, при котором на ранних стадиях эмбриогенеза присутствует крупный анастомоз между артериями пуповин эмбрионов, который обусловливает возникновение реверсного тока крови по единственной артерии пуповины у перфузируемого плода, сердце которого развивается рудиментарно или отсутствует полностью [20–23]. Таким образом, обеспечение жизнедеятельности этого плода-акардиуса невозможно без поддержания адекватной гемодинамики в фето-плацентарной системе плода-помпы [20, 22].

К острым формам фето-фетальной трансфузии относится синдром гибели одного плода из монохориальной двойни, который может рассматриваться, как перимортальный ФФТС [3]. Подобное состояние развивается в результате острого шунтирования крови вследствие возникновения градиента давления по васкулярным анастомозам плаценты из гемоциркуляции выжившего плода в сосудистую систему антенатально погибшего близнеца. В 15% случаев острая гиповолемия и выраженная анемизация второго плода могут обусловливать его последующую гибель [3], а в 18–34% – тяжелые поражения головного мозга в виде перивентрикулярной лейкомаляции и развитие полиорганной недостаточности у плода [3, 8, 12]. Тяжесть поражения органов и систем второго плода вследствие острого шунтирования крови в сосудистую сеть погибшего плода зависит от продолжительности этого эпизода и от объема шунтированной крови, который, в свою очередь, зависит от диаметра, типа и количества сосудистых анастомозов в монохориальной плаценте [3]. Близнецы, в плаценте которых имелось небольшое количество сосудистых анастомозов малого диаметра, менее подвержены тяжелым повреждениям по сравнению с теми, у которых в плаценте имели место крупные артерио-артериальные или артерио-венозные анастомозы [25–27].

Развитие острой фето-фетальной трансфузии (ОФФТ) при неосложненном течении беременности монохориальной двойней возможно во время родов [12], которое ряд авторов определяет как острый перинатальный или интранатальный фето-фетальный синдром [28]. Однако данное осложнение монохориальной беременности описано весьма скудно на основании единичных исследований, и в настоящее время не определена частота его развития, факторы риска и неонатальные исходы при пренатальном развитии ОФФТ [12, 28].

ОФФТ – это диагноз per exclusionem [29]. Как диагностические рассматриваются следующие критерии этого осложнения.

1) Исключение предшествующих хронических форм фето-фетальной трансфузии, таких как классический ФФТС и САП (таблица).

2) Выявление разницы уровней гемоглобина между близнецами при рождении. При этом необходимо иметь в виду, что вследствие острой реакции на кровопотерю может происходить выраженная периферическая вазоконстрикция, которая позволяет временно сохранять у плода-донора уровень гемоглобина в пределах нормы, а затем, спустя несколько часов после рождения, его уровень может значительно снижаться за счет гемодилюции [29]. Среди единичных опубликованных клинических случаев этого осложнения при монохориальном многоплодии отсутствует консенсус относительно степеней выраженности различий уровней гемоглобина у плодов, которые являются объективными критериями ОФФТ, что, безусловно, затрудняет проведение метаанализа данных. Ряд авторов рассматривают критерием ОФФТ разность уровней гемоглобина в крови плодов 50 г/л и более, в то время как другие по аналогии с САП используют его значение 80 г/л и более [28]. Установлено, что при монохориальной диамниотической двойне уровень гемоглобина крови плодов, родившихся вторыми, достоверно выше, чем у родившихся первыми [31]. Этот факт, возможно, связан с развитием фето-плацентарной трансфузии после рождения и клипирования пуповины первого плода, при которой кровь из его плацентарной территории по сосудистым анастомозам также может поступать в систему кровообращения еще не рожденного второго близнеца [29, 31]. Этот феномен также следует дифференцировать с ОФФТ, при которой повышение уровня гемоглобина одного плода будет сочетаться с анемией у второго.

3) Дополнительным диагностическим критерием ОФФТ могут рассматриваться клинические проявления циркуляторной недостаточности у плода-донора в виде бледности кожных покровов, тахикардии и гипотензии [29].

Частота развития ОФФТ в родах колеблется в пределах 1,5–5,5% [28, 30]. В отличие от хронического ФФТС в основе патогенеза ОФФТ лежит трансфузия крови по крупным поверхностным артерио-артериальным и вено-венозным анастомозам с низкой резистентностью в результате декомпенсации гемодинамического баланса между плодами, имевшего место на протяжении всей беременности. Потенциально возможными причинами развития острого шунтирования крови могут являться [30, 32]:

1) увеличение диаметра васкулярных анастомозов плаценты по мере прогрессирования беременности, что приводит к повышению в них объемного кровотока;

2) острый тромбоз одного из артерио-артериальных анастомозов, что вызывает гемодинамический дисбаланс между системами циркуляций плодов;

3) острый эпизод гипотензии или брадикардии у одного из плодов, возможный в результате компрессии пуповины, что может приводить к острому шунтированию крови по артерио-артериальным анастомозам;

4) маточные сокращения в прелиминарном периоде или в родах, приводящие к нарушению плодово-плацентарной гемодинамики.

Развитие ОФФТ в родах при неосложненном течении монохориальной многоплодной беременности в настоящее время является непредсказуемым событием. Существует мнение, что единственными достоверными факторами риска ОФФТ являются монохориальность и роды через естественные родовые пути [30]. Это мнение подтверждается тем, что не было зарегистрировано случаев ОФФТ в группе пациенток с монохориальной диамниотической двойней, родоразрешенных путем операции кесарева сечения в плановом порядке на фоне отсутствия маточных сокращений [28]. Наличие поверхностных артерио-артериальных и вено-венозных анастомозов является, скорее всего, необходимым, но не единственным условием развития ОФФТ, поскольку такие анастомозы выявляются при исследовании абсолютного большинства плацент и при неосложненном течении монохориального многоплодия [28].

Критерии диагностики развития ОФФТ в родах изучены недостаточно. Теоретически анемизация одного из плодов должна отражаться на характере кривой частоты сердечных сокращений при кардиотокографии, проявляясь в появлении паттерна в виде тахикардии и синусоидального ритма. Однако только менее половины подтвержденных случаев ОФФТ сопровождались подобными кардиотокографическими признаками нарушения жизнедеятельности плода в родах [28, 30, 33]. Одним из возможных объяснений этого феномена может быть предположение, что изменения сердечного ритма при кардиотокографии коррелируют с объемом и темпом шунтирования между системами гемоциркуляции плодов [28]. Таким образом, до сих пор однозначно неизвестно, может ли непрерывный кардиотокографический мониторинг своевременно установить развитие ОФФТ в родах. Тем не менее любые изменения жизнедеятельности плодов в родах должны оцениваться с учетом возможного острого шунтирования крови между близнецами и требовать пересмотра тактики ведения родов в пользу экстренного оперативного родоразрешения в зависимости от выраженности выявленных нарушений.

Лечение новорожденных детей при выявлении ОФФТ заключается в коррекции анемии у бывшего донора и проведении операции частичной обменной гемодилюции у бывшего реципиента [29]. Новорожденным детям с показателями гемоглобина менее 120 г/л в первые сутки жизни для коррекции анемии рекомендуется проведение гемотрансфузии в объеме 10–20 мл/кг. Для коррекции тяжелой анемии у новорожденных с показателями гемоглобина менее 80 г/л в сочетании с гиповолемическим шоком до трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови рекомендуют проведение инфузионной терапии для поддержания нормоволемии, респираторной терапии при наличии дыхательных нарушений и кардиотонической терапии при наличии гемодинамических нарушений. Частичную обменную трансфузию выполняют при уровне гематокрита более 70% или при уровне гематокрита 65–70% в сочетании с двумя или более симптомами полицитемии со стороны органов и систем новорожденного [29, 34, 35].

Учитывая недостаточное количество опубликованных исследований, посвященных ОФФТ при монохориальном многоплодии, оценка перинатальных исходов весьма затруднительна. Некоторые эксперты предполагают оптимистичный прогноз в отношении здоровья новорожденных при своевременном начале адекватной интенсивной терапии, однако описаны случаи как интранатальных, так и ранних неонатальных потерь, причиной которых послужила ОФФТ [3]. Оценка отдаленных перинатальных исходов затруднена ввиду отсутствия многоцентровых исследований и основывается на единичных опубликованных клинических случаях, поэтому влияние перенесенной ОФФТ в родах на дальнейшее развитие новорожденного не изучено.

Потенциальная угроза развития ОФФТ в родах послужила предметом дискуссии об оптимальной тактике родоразрешения и целесообразности использования планового кесарева сечения при неосложненном течении монохориального многоплодия [36–39]. С одной стороны, провоцирующим фактором развития ОФФТ является родоразрешение через естественные родовые пути [28], с другой – частота развития ОФФТ невысока и в большинстве случаев не приводит к существенному повышению перинатальных потерь. ОФФТ является весьма редким специфическим осложнением монохориального многоплодия, коварство которого заключается в быстром и часто непредсказуемом развитии. В связи с этим при родоразрешении через естественные родовые пути неосложненных монохориальных двоен система родовспоможения должна быть готова к оказанию специализированной помощи. Любые изменения паттерна кардиотокографии при монохориальном многоплодии должны расцениваться с учетом возможного развития острого шунтирования крови между плодами [28, 33].

Заключение

Требуются дальнейшие исследования для уточнения диагностических критериев и факторов риска ОФФТ, оптимальной тактики ведения родов, а также изучения отдаленных последствий в отношении здоровья детей при этом осложнении монохориального многоплодия.