Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) осложняет около 0,5–1% всех беременностей и является одной из причин самопроизвольного прерывания беременности и очень ранних преждевременных родов (ПР) в 15–40% случаев [1–5].

Цервикальный серкляж принято считать «золотым стандартом» лечения ИЦН [6, 7]. С помощью цервикального серкляжа удается пролонгировать беременность примерно в 72% наблюдений и, как следствие, снизить неонатальную заболеваемость и смертность [8, 9].

Доказано, что одной из причин ИЦН и развития самопроизвольных ПР является внутриамниотическое воспаление [10], которое может быть асептическим (вызванным иммунными молекулами – аларминами), либо связано с микробным агентом и его инвазией в амниотическую полость [6, 11]. При проведении амниоцентеза пациенткам с ИЦН внутриамниотическая инфекция выявляется более чем в половине случаев [6, 12–14].

У пациенток с прогрессирующим внутриамниотическим воспалением проведение процедуры цервикального серкляжа приводит к неудовлетворительному результату ввиду развития хориоамнионита, преждевременного разрыва плодных оболочек и преждевременного прерывания беременности [6].

Несмотря на высокую распространенность цервикального серкляжа среди пациенток с ИЦН, предикторы успешного проведения хирургического лечения остаются изученными недостаточно.

Считается, что наиболее точным методом прогнозирования успеха при проведении цервикального серкляжа является определение инфекционно-воспалительных маркеров в амниотической жидкости, полученной в результате амниоцентеза. Например, уровни интерлейкинов (ИЛ)-6, -8, матриксной металлопротеиназы (ММП)-8, тканевого ингибитора металлопротеиназ в амниотической жидкости отражают развитие внутриамниотического воспаления [15, 16].

Однако амниоцентез является инвазивной процедурой, основным осложнением которой является преждевременный разрыв плодных оболочек и прерывание беременности. В связи с этим использование данного метода диагностики ограничено в повседневной клинической практике [16].

Поиск неинвазивных маркеров для выявления наличия внутриамниотического воспаления может иметь клиническое значение в выработке тактики при принятии решения в отношении выбора метода коррекции ИЦН (цервикальный серкляж, акушерский пессарий или консервативное ведение).

Цель данного исследования заключалась в оценке клинического значения ИЛ-6, -8 и ММП-8 в цервикальном секрете в прогнозировании исхода беременности после проведения цервикального серкляжа.

Материалы и методы

В проспективное исследование были включены 67 женщин с одноплодной беременностью, которым был установлен диагноз ИЦН в период с 18 до 26 недель гестации и проведен цервикальный серкляж.

Все беременные наблюдались в отделении патологии беременности в Перинатальном центре при ГКБ им. С.С. Юдина в период с 2020 по 2022 гг.

Диагноз ИЦН ставился на основании анамнестических данных, бимануального обследования, данных ультразвукового исследования (укорочение длины цервикального канала менее 25 мм и/или расширении цервикального канала более 10 мм). Анализ течения и исходов беременности проводился с момента постановки диагноза ИЦН при поступлении беременной в родильный дом и до родоразрешения.

В ходе исследования проводился анализ особенностей акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности, родов и послеродового периода, а также состояния новорожденных.

В исследование были включены женщины в возрасте старше 18 лет с одноплодной беременностью; длиной шейки матки по данным ультразвуковой цервикометрии 25 мм и менее и/или расширением внутреннего зева более 10 мм; сроком гестации на момент коррекции ИЦН 18–26 недель; проведенной коррекцией ИЦН методом цервикального серкляжа; наличием письменного информированного согласия на участие в исследовании.

Критериями исключения являлись многоплодная беременность; наличие хирургических вмешательств на шейке матки в анамнезе; пролабирование плодного пузыря в цервикальный канал; острая фаза или обострение хронических инфекционных заболеваний; признаки клинического хориоамнионита на момент коррекции ИЦН; отказ пациентки от дальнейшего участия в исследовании.

Перед проведением цервикального серкляжа при гинекологическом осмотре шейки матки в зеркалах всем пациенткам производился забор цервикальной слизи с помощью стерильного мягкого универсального зонда. Зонд вводился в цервикальный канал и проворачивался 2 раза по часовой стрелке, затем 2 раза против часовой стрелки. Далее наконечник зонда помещался в пробирку типа Эппендорф, содержащую 1 мл буферного раствора. После забора материала пробирки центрифугировались и замораживались при -40°С до проведения исследования.

В цервикальной слизи определяли концентрации ИЛ-6, ИЛ-8 и ММП-8 с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) (АО «Термо Фишер Сайентифик», США).

Исследование было одобрено Комитетом по этике ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России» от 11.11.2020 г. (выписка из протокола №31-20).

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 2.8.5 (ООО «Статтех», Россия).

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе исследуемых более 50).

Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывались с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей [Q1–Q3].

Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.

Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при условии равенства дисперсий выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента, при неравных дисперсиях выполнялось с помощью t-критерия Уэлча. Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна–Уитни.

Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью точного критерия Фишера (при значениях ожидаемого явления менее 10). Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.

Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании определенного исхода, применялся метод анализа ROC-кривых. Разделяющее значение количественного признака в точке cut-off определялось по наивысшему значению индекса Юдена.

Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты

В соответствии с вышеизложенными критериями нами был проведен проспективный анализ течения и исходов беременности 67 пациенток, госпитализированных в отделение патологии беременности с признаками ИЦН и ее коррекцией путем цервикального серкляжа.

Медиана возраста пациенток составила 31,0 год.

Срок коррекции ИЦН цервикальным серкляжем, а также срок забора материала из цервикального канала для исследования в среднем составлял 21,9 (1,3) недели гестации (min–max: 19,0–25,0). При этом медиана длины шейки матки по данным трансвагинального ультразвукового исследования была равна 21,0 мм (Q1–Q3: 18,2–22,0; min–max: 13,0–25,0).

Среди обследованных пациенток 12/67 (17,9%) являлись первобеременными, а 55/67 (82,1%) – повторнобеременными. При этом первые роды предстояли 40/67 (59,7%) женщинам, а повторные – 27/67 (40,3%) беременным. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА) имели 43/67 (64,2%) пациентки.

При поступлении в стационар все женщины были обследованы в соответствии с клиническим протоколом. При выявлении воспалительного типа мазка и/или условно-патогенной микрофлоры 104 и более по данным бактериологического исследования были проведены санация влагалища и лечение антибактериальными препаратами в соответствии с антибиотикочувствительностью, а затем проведена коррекция ИЦН путем цервикального серкляжа.

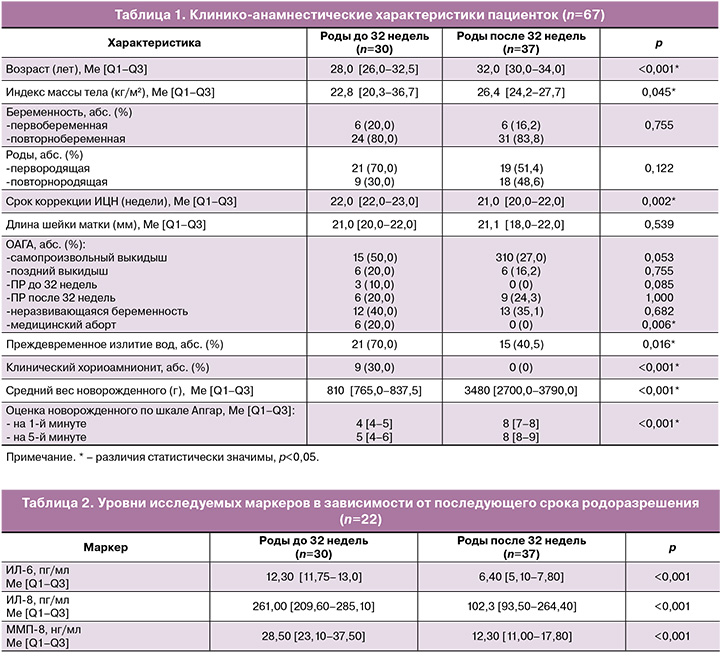

В процессе наблюдения все пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от срока их последующего родоразрешения. 1-ю группу составили 30 беременных (44,8%) с произошедшими родами в сроке до 32 недель, 2-ю группу – 37 женщин (55,2%) с родоразрешением после 32 недель гестации. За критерий разделения выбран срок родоразрешения – 32 недели, так как по клиническим наблюдениям при родах после 32 недель гестации наблюдаются более благоприятные акушерские и перинатальные исходы.

Клинико-анамнестические особенности пациенток представлены в таблице 1. По основным клинико-анамнестическим характеристикам пациентки обеих групп были сопоставимы.

Следует отметить, что у пациенток с произошедшими родами до 32 недель гестации статистически значимо чаще отмечался отягощенный репродуктивный анамнез (р=0,031) на фоне высокого паритета беременности.

Данная беременность завершилась преждевременно у 58,2% обследованных пациенток. Медиана срока родоразрешения составила 33,0 недели (Q1–Q3: 26,0–38,0).

Распределение по срокам родоразрешения следующее: очень ранние ПР произошли у 21/67 (31,3%) беременной, ранние ПР – у 9/67 (13,4%), ПР – у 9/67 (13,4%) женщин. Своевременными родами завершилась беременность у 28/67 (41,8%) пациенток. Все пациентки были родоразрешены через естественные родовые пути.

С помощью ИФА у всех женщин были исследованы образцы цервикальной слизи, взятой перед проведением коррекции ИЦН цервикальным серкляжем, и определены следующие маркеры: ИЛ-6, ИЛ-8 и ММП-8.

Средние уровни исследуемых маркеров на момент проведения цервикального серкляжа были статистически значимо выше у пациенток с последующим родоразрешением до 32 недель, по сравнению с родоразрешенными после 32 недель гестации (табл. 2).

С помощью ROC-анализа мы определили пороговые концентрации исследуемых маркеров для прогнозирования родов до 32 недель беременности (рисунок).

Со 100% чувствительностью и специфичностью при определении уровня ИЛ-6≥11,3 пг/мл в цервикальном канале прогнозировались роды до 32 недель беременности (площадь под ROC-кривой – 1,000±0,000 с 95% ДИ: 1,000–1,000; p<0,001).

При уровне ИЛ-8 в цервикальном канале ≥202,6 пг/мл с чувствительностью 67,6% и специфичностью 100% прогнозировались роды до 32 недель беременности (площадь под ROC-кривой – 0,822±0,053 с 95% ДИ: 0,717–0,926; p=0,012).

При определении уровня ММП-8≥22,3 нг/мл в цервикальной слизи прогнозировались роды до 32 недель. Чувствительность и специфичность составили 100% и 90%, площадь под ROC-кривой – 0,980±0,019 с 95% ДИ: 0,943–1,000, p<0,001.

Обсуждение

Проведенное нами исследование показало, что определение маркеров – ИЛ-6, 8, ММП-8 в цервикальной слизи перед проведением цервикального серкляжа у пациенток с ИЦН могут быть полезными в клинической практике при прогнозировании неблагоприятного исхода беременности.

Известно, что у беременных с ИЦН наличие внутриамниотической инфекции/воспаления являются прогностически неблагоприятными, особенно при проведении цервикального серкляжа [17].

При внутриамниотическом воспалении повышается уровень ИЛ-6 и ИЛ-8. В 2015 г. Kacerovsky М. et al. было проведено исследование, в котором была доказана взаимосвязь между уровнем ИЛ-6 и -8 в цервикальной слизи с внутриамниотическим воспалением и ПР [18].

В работе Sakai M. et al. было установлено, что повышенный уровень ИЛ-8 в цервикальной слизи, а также концентрация нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови являются предикторами развития ПР при проведении цервикального серкляжа [19].

Мы установили, что у пациенток с произошедшими в последующем очень ранними и ранними ПР уровень ИЛ-6, -8 и ММП-8 на момент проведения коррекции ИЦН был значительно выше, по сравнению с более поздними сроками родоразрешения.

Учитывая высокий риск развития внутриамниотического воспаления у пациенток с ИЦН, мы провели патоморфологическое исследование последов после родоразрешения пациенток и сопоставили результаты со сроками родоразрешения и концентрациями маркеров в цервикальной слизи.

При патоморфологическом исследовании последов признаки гистологического хориоамнионита были обнаружены у 39/67 (58,2%) пациенток. При этом клинические проявления хориоамнионита в виде лихорадки, воспалительных изменений в анализах крови, тахикардии у плода были выявлены только лишь у 9/67 (13,4%) беременных. При сопоставлении результатов гистологического исследования с концентрациями маркеров в цервикальном канале у всех пациенток были сопоставимо высокие уровни ИЛ-6, -8 и ММП-8 выше пороговых величин.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что на момент развития ИЦН еще до проведения ее коррекции путем цервикального серкляжа, имелись иммунологические признаки, свидетельствующие о развитии внутриамниотического воспаления.

Следовательно, пороговые величины для концентраций ИЛ-6≥11,3 пг/мл, ИЛ-8≥202,6 пг/мл и ММП-8≥22,3 нг/мл в цервикальной слизи могут быть рекомендованы в качестве прогностических у пациенток с ИЦН при принятии решения о проведении цервикального серкляжа. Данные маркеры при превышении полученных пороговых величин являются предикторами развития внутриамниотического воспаления/инфекции и ПР, а проведение коррекции путем цервикального серкляжа в данных случаях является малоэффективным методом лечения.

Заключение

При уровнях ИЛ-6≥11,3 пг/мл, ИЛ-8≥202,6 пг/мл и ММП-8≥22,3 нг/мл прогнозируется неблагоприятный исход беременности с родоразрешением до 32 недель гестации и развитием внутриамниотического воспаления, независимо от наличия инфекционного агента. Проведение цервикального серкляжа в данных случаях малоэффективно и не рекомендовано ввиду прогрессирования уже существующего внутриамниотического воспаления и, как следствие, развития очень ранних и ранних ПР, преждевременного разрыва плодных оболочек и хориоамнионита.

Данным пациенткам рекомендовано назначение препаратов микронизированного прогестерона и антибиотикотерапии по результатам бактериологического посева с учетом чувствительности. После проведения антибиотикотерапии возможно повторное исследование цервикальной слизи с определением ИЛ-6, ИЛ-8, ММП-8 и возможным пересмотром тактики ведения с проведением хирургической коррекции ИЦН на фоне продолжающегося приема препаратов микронизированного прогестерона при определении концентраций ниже представленных.