Трансплантация почки стала методом выбора для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. По сравнению с диализом трансплантация почек имеет медицинские и экономические преимущества с более низкой общей смертностью и более высоким качеством жизни [1]. При стандартном методе трансплантации почки используются подвздошные сосуды для сосудистых анастомозов. Тромбоз нижней полой вены (НПВ) и подвздошных сосудов может представлять собой хирургическую проблему при выполнении трансплантации почки. При этом выполнение стандартной операции по созданию сосудистых анастомозов представляется крайне проблематичным [2]. В этих условиях в случае трансплантации почки должен быть обеспечен адекватный венозный отток, уменьшен риск тромбообразования и последующего отторжения трансплантата. При этом требуется использовать различные анатомические коллатерали, которые осуществляют адекватный венозный отток из нижней половины тела больного без нарушения функции трансплантата [3]. Пути компенсирующего коллатерального оттока крови при тромбозе НПВ дистальнее впадения почечных вен могут быть подразделены на четыре группы: непарные вены; позвоночные сплетения; вены передней брюшной стенки; гонадные вены. Компенсаторные возможности описанных выше коллатеральных путей довольно велики, и нередко тромбоз НПВ на этом уровне протекает латентно. При острой блокаде НПВ (например, эмболия в кава-фильтр, перевязки НПВ) наиболее типичными признаками острого тромбоза НПВ, наблюдаемыми у 100% больных, служат быстронарастающие отеки нижних конечностей, половых органов, ягодиц, поясницы, передней брюшной стенки до уровня пупка. Боль локализуется в основном в пояснично-крестцовом отделе, брюшной полости, что может приводить к ошибочному диагнозу радикулита, аппендицита, почечной колики.

Приводим описание случая трансплантации почки у пациентки с перевязкой НПВ, осложненной профузным кровотечением во время выполнения правосторонней нефрэктомии.

Клинический случай

Больная Б. 51 года поступила в отделение с диагнозом «билатеральный нефролитиаз, хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек – Vд. (пиелолитотомия в 1988 г., формирование артериовенозной фистулы в январе 2014 г.), анемия смешанного генеза, ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность-I, гипертоническая болезнь III ст., хронический эрозивный гастрит», паратиреоидэктомия в 1988 г.

Группа крови – АВ(IV). Резус-фактор – отрицательный.

Впервые мочекаменная болезнь выявлена в 1984 г. Диагностирован билатеральный нефролитиаз. В 1988 г. удален узловой зоб IV степени. В связи с болевым синдромом и постоянными атаками пиелонефрита в 1989 г. выполнена пиелолитотомия слева. С 1990 по 1996 г. 3 раза проведено дробление камней правой почки. Уровень паратгормона – 1245 ммоль/л. В 1997 г. проведена субтотальная паратиреоидэктомия. Снижение паратгормона отмечено до 348 ммоль/л.

С 2012 г. выявлена почечная недостаточность. В январе 2014 г. скорость клубочковой фильтрации составила 10,3 мл/мин, диагностирована хроническая болезнь почек – Vд., уремия. Тогда же сформирована артериовенозная фистула и с мая 2014 г. начато лечение систематическим гемодиализом. В 2014 г. в связи с болями в правой почке и постоянными атаками пиелонефрита с целью санации и подготовки к трансплантации почки больная госпитализирована для выполнения правосторонней нефрэктомии.

20.11.2014 выполнена правосторонняя нефрэктомия. Гистологическое исследование удаленной почки: размер почки – 9,5×4×4 см. В средней трети по ребру почки определяется киста диаметром 1,2 см. В просвете чашечек определяются крошащиеся мелкие конкременты размером от 0,1 до 0,5 см. Гистологически: диффузно очаговый склероз интерстиция с воспалительной лимфогистиоцитарной инфильрацией, перигломерулярный склероз большинства клубочков. В интерстиции мозгового слоя определяются многочисленные мелкоочаговые кальцификаты (микролиты). В артериях гипертрофия интима-медии, фиброз интимы, гиалиноз артериол. Заключение: мочекаменная болезнь. Хронический пиелонефрит вне обострения с вторичным сморщиванием почки. Гистологически: признаки артериальной гипертензии.

20.11.2014 выполнена правосторонняя нефрэктомия. Гистологическое исследование удаленной почки: размер почки – 9,5×4×4 см. В средней трети по ребру почки определяется киста диаметром 1,2 см. В просвете чашечек определяются крошащиеся мелкие конкременты размером от 0,1 до 0,5 см. Гистологически: диффузно очаговый склероз интерстиция с воспалительной лимфогистиоцитарной инфильрацией, перигломерулярный склероз большинства клубочков. В интерстиции мозгового слоя определяются многочисленные мелкоочаговые кальцификаты (микролиты). В артериях гипертрофия интима-медии, фиброз интимы, гиалиноз артериол. Заключение: мочекаменная болезнь. Хронический пиелонефрит вне обострения с вторичным сморщиванием почки. Гистологически: признаки артериальной гипертензии.

В ходе операции почечная ножка дважды перевязана. При прошивании почечной ножки произошло прорезывание почечной вены лигатурой, возникло профузное кровотечение. Одновременно в рану выделилось до 400 мл крови. Неоднократная попытка лигировать почечную вену не удалась. С техническими трудностями в условиях продолжающего венозного кровотечения выделена НПВ в области дефекта вены. При этом выявлены дефекты в области отхождения почечной вены. Вена патологически изменена, истончена. При попытке ушивания дефекта вена прорезывалась и кровоточила. Выявлены значительное сужение просвета НПВ в месте попытки ушивания дефекта и тромбоз участка вены дистальнее дефекта. В связи с образованием тромбов в НПВ и высоким риском тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) решено кровоток по НПВ не восстанавливать, а лигировать последнюю. НПВ перевязана проксимальнее и дистальнее дефекта. Лигирование НПВ выполнено ниже отхождения левой почечной вены. Внутривенно введено 5000 ЕД гепарина для профилактики дальнейшего тромбообразования. Суммарная кровопотеря составила до 2000 мл. В послеоперационном периоде состояние больной тяжелое. Уровень гемоглобина крови снизился с 115 до 54 г/л, гематокрит – 0,16 г/л, лейкоциты крови – 11,8×109/л, уровень тромбоцитов снижен до 76×109/л. Больной выполнено переливание эритроцитарной массы, свежезамороженной плазмы, тромбомассы. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости, выявлена свободная жидкость в малом тазу и подпеченочном пространстве в суммарном количестве 500 мл. Заподозрена гематома в брюшной полости.

09.12.2014 выполнена компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости в связи с подозрением на гематому в области дефекта НПВ и продолжающее кровотечение.

В артериальную фазу контрастного усиления выхода контрастного препарата в патологический коллектор не отмечено.

В венозную фазу контрастного усиления определено локальное повышение плотности прилежащих тканей коллектора на уровне культи. В левой почке отмечен диффузный кальциноз пирамидок мозгового слоя и камень в верхней группе чашечек. Визуализировались две кисты – 30 и 6 мм.

В брюшной полости, преимущественно справа, и в малом тазу имелась жидкость. В забрюшинном пространстве справа и срединно – превертебрально выявлен большой патологический коллектор с нечеткими, неровными очертаниями размером 10,0×10,7×11,5 см. В правой половине брюшной полости под печенью выявлен еще один коллектор – 11,0×6,5×3,4 см.

Послеоперационный период осложнился гематомой в брюшной полости. 11.12.2014 проведена ревизия послеоперационной раны. Эвакуация гематомы до 600 мл жидкой лизированной крови без запаха.

При контрольной КТ брюшной полости 19.01.2015 – полный регресс гематомы в брюшной полости. Сохранен изолированный небольшой жидкостной коллектор в подпеченочном пространстве.

Ан. крови: гемоглобин крови – 89 г/л, гематокрит – 29 г/л, эритроциты – 2,65 ЕД/л, лейкоциты – 5,5×109/л. Биохимия крови: альбумин – 26,3 г/л, общий белок – 59 г/л, триглецириды – 2,98 ммоль/л, мочевая кислота – 279 мкмоль/л, железо – 12,8 мкмоль/л, кальций – 2,61 ммоль/л. Коагулограмма крови: АЧТВ – 33,8 с, протромбиновое время – 11,1 с, МНО – 0,97, фибриноген – 4,25 г/л. Посев мочи – отрицательный. Общий ан. мочи: белок следы, реакция – 6, лейкоциты 32–36 ЕД в п/ зр, бактерии – масса. Галактоманановый антиген Aspergillus 0,3. Ан. крови на гормоны: кортизол – 796 нмоль/л, альдостерон – 0,72 нмоль/л, паратгормон – 52 пг/мл, кальцитонин менее – 2 пг/мл. Исследование на содержание общего эндотоксина отрицательное.

Эхокардиография: Глобальная и локальная сократимость миокарда левого желудочка не нарушена. Фракция выброса – 63%. Нарушения диастолической функции миокарда не выявлено.

Состояние больной постепенно улучшалось. Отмечена незначительная пастозность нижних конечностей и усиление отека голеней при ходьбе. Стойкая гипотония: АД – 90/65 мм рт.ст. Пульс – 84 в 1 минуту. Умеренная одышка при ходьбе. Периодически умеренные спастические боли в подвздошных и паховых областях живота, эпи- и мезогастрии. Мочи за сутки до 600 мл. Больная находилась на лечении систематическим гемодиализом.

Состояние больной постепенно улучшалось. Отмечена незначительная пастозность нижних конечностей и усиление отека голеней при ходьбе. Стойкая гипотония: АД – 90/65 мм рт.ст. Пульс – 84 в 1 минуту. Умеренная одышка при ходьбе. Периодически умеренные спастические боли в подвздошных и паховых областях живота, эпи- и мезогастрии. Мочи за сутки до 600 мл. Больная находилась на лечении систематическим гемодиализом.

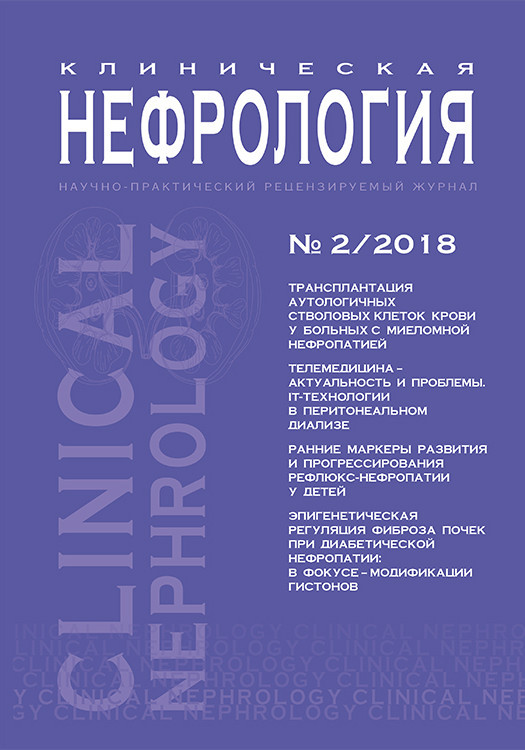

При динамическом обследовании от 13.04.2016 КТ брюшной полости: определено расширение венозных сплетений в полости малого таза на уровне матки и придатков. Наружные и внутренние подвздошные вены контрастировались гомогенно. Визуализировалась расширенная яичниковая вена диаметром до 13 мм, впадающая в широкую левую почечную вену.

В нижних отделах яичниковой вены – крупные расширенные притоки от сплетений в малом тазу. Визуализировались крупные поясничные вены, непарная и полунепарная вены (рис. 1).

Эхокардиография от 14.04.2016: глобальная и локальная сократимость миокарда не нарушена. Клапаны интактны. Фракция выброса – 61%.

Болей в области левой почки, лихорадки, подъем температуры тела больная не отмечала.

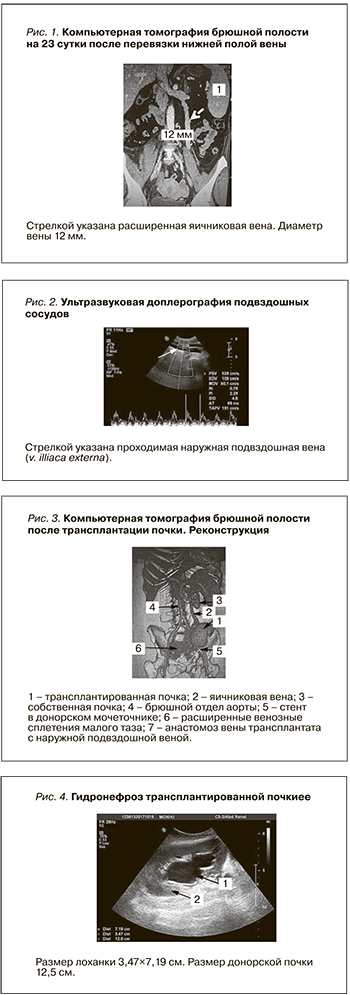

Больная настаивала на трансплантации почки. Поскольку у больной в связи с перевязкой НПВ возможен тромбоз подвздошных вен, а именно наружной и внутренней подвздошной вен (v. illiaca externa and interna), с которыми выполняются сосудистые анастомозы во время пересадки почки, для исключения или подтверждения тромбоза выполнена ультразвуковая допплерография (УЗДГ) подвздошных сосудов. При УЗДГ – наружная и внутренняя подвздошные вены проходимы. Таким образом, сосудистые анастомозы между веной трансплантата и подвздошными венами возможны (рис. 2).

Больная включена в списки ожидания трансплантации трупной почки. 04.04.2017 выполнена трансплантация правой трупной почки в левую подвздошную область. Совпадение по групповой принадлежности полное. По системе HLA по 4 антигенам: A2, B35, DR2, 4. Предсуществующих антител – 0%. Донор: мужчина 47 лет, причина смерти – черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Забор органов по констатации мозговой смерти. Проведена индукционная терапия базиликсимабом, во время операции в/в метилпреднизолон и в послеоперационном периоде – трехкомпонентная иммуносупрессивная терапия (преднизолон, адваграф, майфотик). Послеоперационный период осложнился острым канальцевым некрозом трансплантата, что потребовало проведения трех сеансов гемодиализа. Восстановление диуреза на 9-е сутки после трансплантации почки. Количество мочи за сутки увеличилось до 2600 мл. При УЗИ трансплантата от 13.04.2017: донорская почка размером 116,0×54,0×60,0 мм. Паренхима от 14 до 18 мм.

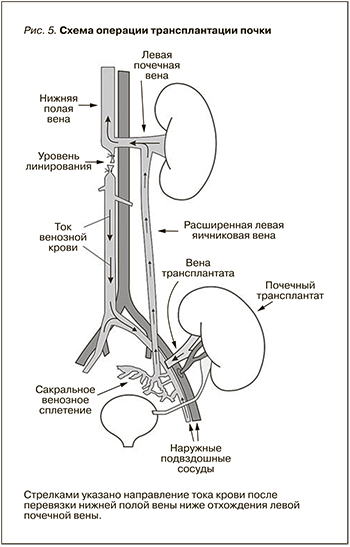

Дифференциация на слои четкая. Незначительное расширение лоханки трансплантата. Конкрементов не выявлено. Донорский мочеточник не расширен. Индекс резистивности – 0,8. При КТ-исследовании 14.09.2017: в донорской почке патологических образований нет. Сохраняется визуализация расширенных венозных сплетений в полости малого таза, расширенной яичниковой вены до 12,0 мм, крупных расширенных притоков яичниковой вены (рис.3). Эхокардиография от 12.04.2017: глобальная и локальная сократимость миокарда левого желудочка не нарушены. Клапаны интактны. Фракция выброса – 67%. Стент из донорского мочеточника удален на 20-е сутки после операции.

Состояние больной стабилизировалось, и на 24-е сутки после трансплантации почки больная выписана домой. Креатинин крови – 0,12 мкммоль/л, мочевина крови – 11,2 ммоль/л, мочи за сутки до 2000 мл.

02.08.2017 больная поступила с ухудшением функции трансплантата. Мочевина крови – 43,6 ммоль/л, креатинин крови – 310 мкмоль/л. Гиперкалиемии нет. Мочи за сутки до 1400 мл. По данным УЗИ – гидронефроз трансплантата (рис. 4). 02.08.2017 в связи с ухудшением работы пересаженной почки, что связано с гидронефрозом, выполнена экстренная нефростомия трансплантата. 04.08.2017 антеградная пиелогфия показала стеноз дистального отдела донорского мочеточника и перегиб в лоханочно-мочеточниковом сегменте. 08.08.2017 ревизия трансплантата. В н/з донорского мочеточника выявлен абсцесс и некроз стенки мочеточника. Мочеточник резецирован до здоровых тканей, и сформирован пузырно-мочеточниковый анастомоз по Боари с предварительным стентированием мочеточника, Stent № 6, Ch – 16. После нефростомии и реконструкции мочевой системы состояние больной значительно улучшилось. Гемоглобин – 96 г/л, гематокрит – 0,30%. Креатинин крови снизился до 0,08 ммоль/л, мочевина крови – до 6,3 ммоль/л, клубочковая фильтрация – 63,4 мл/мин. Мочи за сутки до 2400 мл. В анализах мочи: лейкоцитурия до 75 лейк/мкл, Определяются бактерии и почкующиеся клетки дрожжеподобного гриба. Посев мочи: Klebsiela pneumoneum 105 и Candida albicans 105, в связи с чем проведена антибактериальная и антимикотическая терапия (Тиенам и анидулофунгин). В повторных посевах мочи: роста нет. Лейкоцитурия отсутствует. Больная выписана домой.

Поступила 09.10.2017 для планового удаления стента. 10.10.2017 стент удален, однако с 11.10.2017 ухудшение состояния больной: снижение количества мочи с 1800 до 500 мл, уровень креатинина крови увеличился до 317,4 мкмоль/л, мочевина – 23,7 ммоль/л. По данным УЗИ: умеренное расширение лоханки донорской почки. По данным КТ: не исключается стриктура донорского мочеточника в дистальных отделах. Попытка выполнить вновь установку стента ретроградно не удалась. 26.10.2017 выполнена нефроскопия. Антеградная установка стента № 6, Ch – 16 см в донорский мочеточник. При контрольном УЗИ трансплантата гидронефроза нет.

В дальнейшем смена стента будет производиться по необходимости. Больная выписана домой.

Обсуждение

Трансплантация почек при наличии тромбоза НПВ служит проблемой для хирургов-трансплантологов. Часто эти пациенты считаются не пригодными для трансплантации почек. Проблема заключается в поиске коллатеральных вен достаточного диаметра для анастомоза с почечной веной трансплантата. R.B. Stevens et al. сообщили о случае тромбоза НПВ у 5-летнего ребенка, у которого трансплантация почки была выполнена с помощью верхней брыжеечной вены (v. mesenterica superior) [4]. J. Arriguezabalaga et al. представили два клинических случая, в которых была использована верхняя брыжеечная вена [5]. M.J. Martinez-Urrutia et al. доложили о четырех случаях тромбоза НПВ у детей, который был выявлен во время операции трансплантации. Во всех случаях не было никаких признаков или симптомов тромбоза НПВ. Была выполнена ортотопическая трансплантация почки с помощью нативных почечных вен после выполнения нефрэктомии [6]. P. Patel et al. заявили об успешной трансплантации почки с помощью нижней брыжеечной вены у пациентки с тромбозом НПВ, имеющим фильтр НПВ. У больной были неоднократные пункции бедренной вены справа и слева в связи с проблемами создания сосудистого доступа [7].

V.K. Wong et al. сообщили о трансплантации почки молодой женщине при дефиците фактора-V 1691 G>A (Лейдена), которая ранее считалась не пригодной для трансплантации, с использованием расширенной левой яичниковой вены, впадающей в собственную левую почку, с тромбозом НПВ с хорошим результатом. [8]. S. Kumar et al. доложили о случае использования селезеночной вены для анастомоза с веной трансплантата при выполнении трансплантации почки с хорошим результатом [9]. A. Rizzello et al. использовали селезеночную вену для больного 34 лет с гиперкоагуляцией в связи с дефицитом протеина C и с тромбозом подвздошных сосудов и НПВ [10]. Авторы отмечают, что, несмотря на технические сложности при тромбозе НПВ, нельзя отменять трансплантацию почки. Необходимо использовать альтернативные пути.

Тромбоз НПВ – достаточно редкое явление. Как правило, он может случиться у лиц со множественными операциями на сосудах малого таза, прорастании опухолевого тромба в НПВ, при предыдущих, неоднократных трансплантациях почки.

У детей тромбоз НПВ может происходить при нефротическом синдроме, наследованной тромбофилии и у тех, кто подвергался обширной операции на органах брюшной полости [11, 12]. Центральный венозный доступ через бедренную вену – еще одна важная причина тромбоза НПВ, особенно у детей. Риск тромбоза после катетеризации бедренной вены составляет 10–15% по сравнению с 1,9% после катетеризации подключичной вены. Этот риск увеличивается с продолжительным использованием бедренного катетера. Кроме того, необходимо стараться избегать, насколько возможно, бедренного доступа у детей, ожидающих трансплантации почки [13]. У нашей больной острый тромбоз НПВ произошел после перевязки НПВ ниже места отхождения вен почек. Правая почечная вены была перевязана во время операции нефрэктомии. Благодаря нескомпрометированной левой почечной вене в дальнейшем отток крови происходил по яичниковой вене, затем – по левой почечной вене и в систему верхней полой вены. Расширенная яичниковая вена в дальнейшем позволяла выполнять анастомоз с веной трансплантата.

Если у больного имеются периферические отеки, многочисленные операции на брюшной полости, перитониты, гиперкоагуляция, многочисленные тромбозы сосудистого доступа, особенно на бедре, две или три трансплантации почки перед последующей операцией необходимо выполнить допплерографию подвздошных сосудов на предмет возможного тромбоза последних. Эта процедура поможет в дальнейшем спланировать трансплантацию почки в плане наилучшего выбора места коллатералей для сосудистых анастомозов. Имеются случаи, когда отсутствовали клинические признаки тромбоза подвздошных вен. J.A. Lugo-Baruqui et al. доложили о больной, у которой отсутствовали симптомы тромбоза подвздошных вен и НПВ. У больной отсутствовала врожденная и приобретенная гиперкоагуляция. Клиническое обследование не выявило периферических отеков или каких-либо признаков тромбоза глубоких вен. Тем не менее во время трансплантации обнаружен тромбоз вышеназваных вен. Венозный анастомоз этой больной был выполнен в области бифуркации НПВ [3].

Хотя трансплантация почек с использованием подвздошных сосудов остается стандартной, невозможность использования подвздошных вен не должна автоматически исключать этих пациентов из трансплантации. Альтернативные пути венозного оттока должны быть использованы. Венозный отток может быть обеспечен коллатеральной венозной системой дренирующий таз и нижнюю половину тела. Нижнюю или верхнюю брыжеечную вену, гонадную вену, ортоптическую пересадку на собственную почечную вену больного следует рассматривать как альтернативу при невозможности использовать подвздошные сосуды реципиента. Следует также оценить и использовать для трансплантации почек любые достаточные коллатеральные вены. У нашей больной УЗИ и КТ до трансплантации почки для определения венозных коллатералей, уровня сопутствующего венозного дренажа выявили приемлемый диаметр яичниковой вены для создания сосудистого анастомоза слева, что привело к успешной трансплантации почки больной, которая ранее признавалась не пригодной для трансплантации. Также было выявлено отсутствие тромбоза в подвздошных венах, что позволяло выполнить венозный анастомоз при трансплантации по стандартной методике. Этот случай показал, что при перевязке НПВ ниже отхождения левой почечной вены возможна трансплантация почки на нескомпрометированную наружную подвздошную вену, при этом достаточный коллатеральный кровоток проходит через сакральные венозные сплетения и по левой яичниковой вене через собственную почечную вену попадает в систему НПВ выше места перевязки НПВ (рис. 5).

Предоперационные УЗИ, КТ для определения тазовой венозной анатомии у пациентов с высоким риском тромбоза НПВ и подвздошных вен очень важны для выбора возможного наилучшего места венозного анастомоза.