Обоснование

Орофациальный гранулематоз (ОФГ) – хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся постоянным или рецидивирующим отеком мягких тканей лица, изъязвлением полости рта.

Термин был впервые предложен в 1985 г. D. Wiesenfeld et al. для определения гранулематозных поражений слизистой оболочки полости рта без вовлечения кишечника [1]. В настоящее время ОФГ включает два синдрома: синдром Мелькерсона–Розенталя и гранулематозный хейлит Мишера. Впервые синдром Мелькерсона–Розенталя был описан в 1928 г. Он характеризуется односторонним парезом лицевого нерва, хроническим односторонним губно-лицевым отеком, развитием складчатости языка [2]. Гранулематозный хейлит Мишера был описан в 1945 г., заболевание характеризуется гранулематозным воспалением в области губ. Иногда описывается как моносимптомное проявление синдрома Мелькерсона–Розенталя [3].

В настоящее время этиопатогенез ОФГ изучен недостаточно. Вероятно, этиология мультифакториальна, сочетает факторы внешней среды и генетическую предрасположенность [4]. Среди триггерных факторов развития заболевания выделяют отсроченную гиперчувствительность к пищевым веществам (корица, чеснок, консерванты), микробные инфекции. Кроме того, стоматологические инфекции и металлы, используемые для реставрационных материалов зубов (ртуть, золото, кобальт, иридий), входящие в состав амальгамных пломб и зубных коронок, могут также способствовать развитие воспаления и ухудшению течения ОФГ [5]. Некоторые авторы отмечают высокую распространенность атопии у пациентов с идиопатическим ОФГ [4]. Также были описаны случаи ОФГ в результате использования инъекционных косметических наполнителей, как временных (коллагены и гиалуроновая кислота), так и долговременных (силикон, поли-L-молочная кислота, гидроксилапатит кальция) [6, 7]. Вероятно, в таких случаях триггером к развитию заболевания выступает реакция на инородное тело. Системные гранулематозы (болезнь Крона, саркоидоз) [8–10], а также инфекционные гранулематозные инфекции (туберкулез) могут предшествовать развитию ОФГ. У многих пациентов этиологический фактор выделить невозможно, такие случаи заболевания относят к идиопатическим ОФГ [11].

Заболевание диагностируется достаточно редко. Наиболее крупная из описанных когорт пациентов с ОФГ наблюдалась B.E. McCartan et al., проходивших лечение в Дублине (Ирландия). Группа состояла из 112 человек, гендерных и этнических различий в частоте встречаемости, в клинической картине заболевания выявлено не было, средний возраст пациентов составил 28 лет [12].

Клиническая картина ОФГ разно-образна, процесс может затрагивать все ткани лица, однако наиболее частым является поражение губ. Процесс характеризуется безболезненным асимметричным отеком. Может поражать одну или обе губы [4]. При дебюте заболевания отек губ мягкий, рыхлый, может сохраняться от нескольких дней или недель. При рецидиве отек становится плотным, уплотняется и сохраняется. Могут быть трещины, шелушение, угловой ангулярный хейлит [4].

Приоритетным методом диагностики в настоящее время является биопсия с гистологической оценкой степени воспаления [13]. Гистологическое исследование десны у пациентов с ОФГ выявляет неказеозное гранулематозное воспаление, подобное наблюдаемому при болезни Крона и саркоидозе [5].

В исследовании J. Marcoval et al. проанализированы биоптаты мягких тканей лица 22 пациентов с ОФГ [13]. У большинства больных выявлялись гранулемы, у всех пациентов был обнаружен периваскулярный лимфогистиоцитарный воспалительный инфильтрат с выраженными плазматическими клетками. Более чем у половины пациентов также присутствовал интерстициальный инфильтрат. Авторы ассоциируют отек с нарушением лимфооттока за счет формирования гранулем, в т.ч. вокруг лимфатических сосудов [13].

С учетом редкости патологии и отсутствия достоверных данных об этиопатогенезе заболевания специфическое лечение ОФГ не разработано. Основу терапии составляют иммунодепрессанты: метотрексат, глюкокортикостероиды (ГКС [преднизолон]) и биологическая терапия (антиФНО) [14, 15]. Наиболее часто в терапии ОФГ практикуется применение ГКС, как системно, так и местно [16, 17]. Например, широко практикующимся методом терапии является внутриочаговое введение триамцинолона в дозе от 10 до 40 мг. Интервал между инъекциями может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев [18, 19]. В качестве альтернативной линии может использоваться терапия цитостатиками (в частности, метотрексатом). В исследовании S. Leicht et al. сообщалось о положительной динамике в группе пациентов с ОФГ на фоне терапии метотрексатом в малых дозах [20, 21].

Многие авторы рекомендуют комбинацию препаратов из различных групп. Часто терапию ГКС сочетают с введением цитостатиков. В исследовании V. Tonkovic-Capin et al. в когорте пациентов с ОФГ и болезнью Крона, получавших системную терапию ГКС, описано положительное влияние метотрексата в малых дозах [21, 22]. T. Sutharaphan et al. описывают опыт сочетанного применения метатрексата и очагового введения ГКС (триамцинолон). Авторы отмечают недостаточную эффективность метотрексата в качестве монотерапии, но в то же время описывают положительную динамику при совместном использовании триамцинолона и метатрексата [15].

По данным некоторых авторов, позитивное действие могут оказывать некоторые антибактериальные, синтетические противомикробные и противопротозойные препараты (клофазимин, гидроксихлорохин, сульфасалазин, талидомид, эфиры фумаровой кислоты, тетрациклин, миноциклин, доксициклин, рокситромицин, дапсон, метронидазол) [17, 18].

При неэффективности терапии системными ГКС, метатрексатом и противомикробными препаратами в качестве альтернативной линии терапии рассматриваются варианты биологической терапии, в частности инфликсимаб, аделимумаб [14, 23–27]. Инфликсимаб в дозе 10 мг/кг массы тела, вводимый каждые 4 недели на протяжении 8 месяцев терапии, показал высокую клиническую эффективность [14].

При рефрактерности к медикаментозной терапии, торпидном течении процесса, выраженной деформации мягких тканей лица могут использоваться хирургические методы лечения, что также не исключает возможных рецидивов ОФГ [16, 19].

Клинический случай

Пациентка Г. 23 лет в марте 2022 г. обратилась на амбулаторный прием в клинику дерматовенерологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова с жалобами на увеличение размера губ, сопровождающееся ощущением сухости. Считает себя больной в течение 2,5 лет. Летом 2019 г. через 7 дней после установки зубного импланта появился отек нижней губы. Обратилась к стоматологу, было рекомендовано обследование аллергологом. При постановке аллергопроб выявилась непереносимость одного из металлов, входящих в состав импланта. Имплант был удален через 3 месяца после установки, однако отек губ не уменьшился. В связи с сохраняющимися жалобами пациентка обратилась к дерматологу, был установлен диагноз «аллергический хейлит». По рекомендации врача принимала антигистаминные препараты с незначительным положительным эффектом. После их отмены вновь возник отек губ и появилось ощущение сухости. В связи с неэффективностью проводимой терапии пациентка обратилась в амбулаторное отделение клиники дерматовенерологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

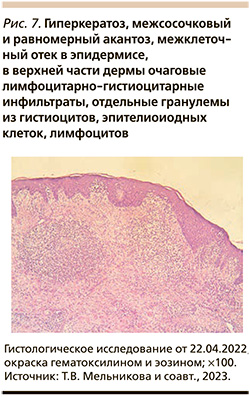

При осмотре верхняя и нижняя губы отечны с небольшим среднепластинчатым шелушением, при пальпации плотно-эластической консистенции, безболезненные (рис. 1). На основании данных анамнеза, клинической картины был заподозрен ОФГ, рекомендовано выполнение биопсии кожи с гистологическим исследованием. По результатам гистологического исследования от 22.04.2022: гиперкератоз, межсосочковый и равномерный акантоз, межклеточный отек в эпидермисе, в верхней части дермы очаговые лимфоцитарно-гистиоцитарные инфильтраты, отдельные гранулемы из гистиоцитов, эпителиоиодных клеток, лимфоцитов (рис. 7).

С учетом данных гистологического исследования, клинических проявлений установлен диагноз «макрохейлит Мишера». Пациентке рекомендовано дообследование: клинический и биохимический анализы крови, компьютерная томография (КТ) грудной клетки, консультация гастроэнтеролога, эндокринолога, окулиста. По данным фиброгастродуоденоскопии был выявлен полип желудка, при гистологическом исследовании которого дано заключение: полип фундальных желез желудка со слабым воспалительным компонентом. По данным КТ грудной клетки патологии не выявлено. Пациентка была осмотрена окулистом, противопоказаний к приему гидроксихлорохина выявлено не было. Консультирована эндокринологом, диагноз – «ожирение 1-й ст.» (индекс массы тела – 30,42).

Пациентке рекомендован прием гидроксихлорохина 200 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 10 дней с последующим двудневным перерывом. Терапия проводилась в течение 3 месяцев с небольшим положительным эффектом: стала меньше беспокоить сухость губ, отметила некоторое уменьшение их размера. Через 2 недели после окончания терапии вновь стало беспокоить увеличение губ в размерах, появился дискомфорт при приеме пищи. С учетом недостаточного эффекта от терапии гидроксихлорохином, возникновения быстрого рецидива в короткие сроки после окончания терапии пациентке был назначен циклоспорин А в дозе 350 мг/сут (3,8 мг на кг). При проведении терапии осуществлялся контроль артериального давления, клинического и биохимического анализов крови, показатели соответствовали норме. Через 2 недели от начала терапии отметилась положительная динамика: уменьшение губ в размере. Через месяц от начала терапии рекомендовано снижение дозы циклоспорина А до 325 мг/сут (3,6 мг на кг). В дальнейшем с учетом сохраняющейся положительной динамики доза препарата постепенно снижалась.

В настоящий момент пациентка принимает препарат в дозе 150 мг/сут (1,6 мг на кг), положительная динамика сохраняется (рис. 1–6).

Обсуждение

Представлен клинический случай ОФГ у пациентки молодого возраста, вызвавший сложности при диагностике и лечении. В настоящее время к ОФГ относят синдром Мелькерсона–Розенталя и гранулематозный хейлит Мишера [2, 3]. У нашей пациентки заболевание возникло после установки зубного импланта, на компоненты которого была выявлена аллергическая реакции. Пациентка в течение 2 лет неоднократно обращалась к дерматологам и аллергологам, диагноз не был установлен, проводимая терапия не оказывала положительного действия.

При обращении на амбулаторное отделение клиники дерматовенерологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова был заподозрен макрохейлит Мишера как вариант ОФГ. Окончательный диагноз был установлен после проведения биопсии кожи с гистологическим исследованием. Терапия гидоксихлорохином оказалась неэффективной, назначенная в дальнейшем иммуносупресивная терапия циклоспорином А привела к положительному эффекту.

Заключение

Одной из частых причин возникновения ОФГ является установка зубных имплантов. В связи с чем этим пациентам необходима консультация аллерголога с проведением аллерготестов. Диагноз ОФГ, по нашему мнению, требует гистологического подтверждения. Иммуносупресивная терапия циклоспорином А может оказаться эффективной для пациентов данной группы.

Согласие пациента. Пациентка добровольно подписала информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации.