Введение

Истинная экзема является распространенным мультифакториальным заболеванием кожи с неустановленной этиологией, которым страдают от 1 до 2% взрослого населения нашей планеты, а среди всех дерматологических заболеваний на ее долю приходится 30–40% [1]. Патологический процесс в коже развивается с участием комплекса иммунологических, нейроэндокринных, метаболических и экзогенных факторов [2].

Несомненной представляется роль иммунной системы в развитии заболевания [3, 4]. В иммунологическом плане воспаление в коже при экземе относится к реакциям замедленного типа. Так, одни исследователи признают значение относительной иммунной недостаточности в развитии экзематозного процесса [5], что определяется снижением числа и угнетением функциональной активности Т-лимфоцитов (CD3+ и CD4+), а также увеличением популяции В-лимфоцитов, продуцирующих избыточное количество иммуноглобулинов (Ig) E и G при дефиците IgA и IgM [6]. По данным других авторов, в возникновении экземы существенную роль играет дисбаланс иммунной системы, что обусловлено разнонаправленными изменениями в популяциях циркулирующих Т-лимфоцитов, нарушением нормального соотношения Т-хелперов к Т-киллерам, дефицитом Т-супрессоров наряду с активацией В-клеточного звена иммунитета [7]. Установленным фактом является активное участие в патогенезе экземы значительного количества цитокинов: интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-1α, -1β, -4, -6, -8, -10, -12), а также интерферона γ (ИФН-γ) и фактора некроза опухолей-α (ФНО-α). Из них большинство обладает провоспалительным механизмом действия: ИЛ-1β, -2, -6, -8, -12, в то время как ИЛ-4 и -10 проявляют способность ограничивать активность воспалительного процесса [7].

На сегодняшний день установлена существенная роль в развитии истинной экземы дисбаланса между процессами перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состоянием антиоксидантной системы. Так, при экземе наблюдается накопление продуктов ПОЛ, способных нарушать пролиферативные процессы в коже [8]. Наряду с повышением активности процессов ПОЛ у пациентов с экземой описано снижение активности таких компонентов антиоксидантной защиты организма, как супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза и каталаза [9], что служит отражением истощения данной системы при хроническом течении заболевания.

Цель исследования: изучить особенности цитокинового статуса крови, оксидативных процессов и состояния антиоксидантной системы больных истинной экземой в стадии обострения.

Методы

Исследование выполнено на кафедре дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ на базе БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи», биохимического и иммунологического отделов лаборатории ООО «Медицинский центр “Новые медицинские технологии”», Воронежа с 2018 по 2022 г.

В исследование включен 131 больной с диагнозом «экзема истинная» в возрасте от 18 до 70 лет (средний возраст – 58,7±3,6 года): мужчин – 88 (67,2%), женщин – 43 (32,8%).

Контрольная группа представлена 30 здоровыми лицами аналогичного пола и возраста, не имеющими клинических признаков заболевания кожи и других соматических заболеваний в анамнезе. Диагноз экземы устанавливали в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра – L.30.0.

Критерии включения: наличие клинически подтвержденного диагноза истинной экземы в стадии обострения, возраст больных старше 18 и не более 70 лет, наличие информированного согласия пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: лица моложе 18 и старше 70 лет, наличие сопутствующих тяжелых соматических и инфекционных заболеваний в стадии декомпенсации патологического процесса, заболевания нервной системы с нарушенной возбудимостью, беременность во всех сроках, психические заболевания в стадии обострения, отсутствие информированного согласия на участие в исследовании.

Изучение кожного статуса включило визуальную оценку состояния кожного покрова и придатков кожи. Для постановки диагноза учитывали патологические изменения кожи с определением распространенности, глубины поражения, симметричности процесса, локализации и выраженности симптомов. Для интегральной оценки клинических проявлений экземы использован дерматологический индекс шкалы симптомов (ДИШС) [10].

Для оценки активности воспалительного процесса у больных экземой проведено исследование сывороточных уровней провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β, -2, -6, ИНФ-γ, ФНО-α.

и противовоспалительного цитокина ИЛ-10. Концентрации всех вышеперечисленных цитокинов в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием моноклональных антител с помощью планшетного ридера «Униплан» («Пикон», Россия) и наборов реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). Определение концентрации исследуемых аналитов проведено в образцах сыворотки крови, хранившихся не более 3 месяцев при температуре -20°С.

Показатели, характеризующие состояние оксидативного стресса и антиоксидантной защиты, изучали методом иммуноферментного анализа на анализаторе «Униплан» компании «Пикон» (Россия). Определение общей окислительной способности сыворотки крови (ООС) проведено с использованием реактивов фирмы Labor Diagnostika (Германия), окисленных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП-ок) при помощи реактивов фирмы Biomedica (Германия), общей антиоксидантной способности сыворотки крови (OAС) с помощью реактивов фирмы CanAg Diagnostics АВ (Швеция), СОД (Cu/Zn-форма) – с использованием реактивов фирмы Bender MedSystem (Австрия).

Статистическая обработка данных проведена с использованием электронных таблиц Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica ver. 12.0. Непрерывные переменные представлены в виде М±SD, где М – выборочное среднее, SD (standard deviation) – стандартное отклонение. Сравнение выборок в случае нормального распределения признака проводилось с помощью t-критерия, при распределении, отличавшемся от нормального, с применением критерия Манна–Уитни (для независимых групп). Для изучения связей между признаками применяли корреляционный анализ с использованием непараметрического критерия Спирмена (R), а также регрессионный анализ. Силу корреляционных связей оценивали с помощью шкалы Чеддока [11]. Нулевую гипотезу отвергали при уровне значимости р<0,05.

Результаты

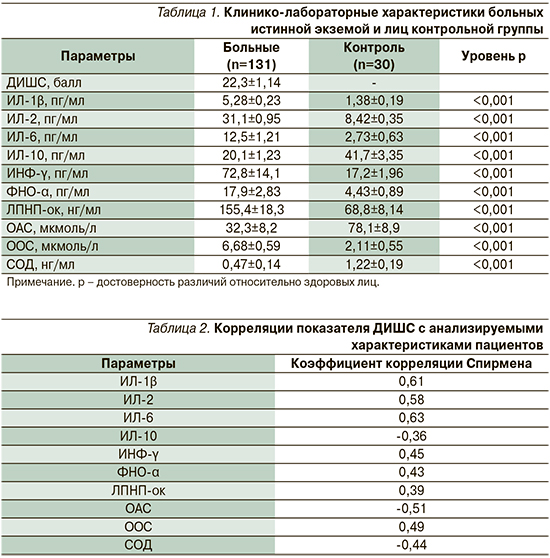

Для того чтобы охарактеризовать когорту пациентов, включенных в исследование (n=131), проведено сравнение изучаемых параметров больных истинной экземой и здоровых лиц контрольной группы (n=30). Результаты представлены в табл. 1.

Различия показателей больных истинной экземой и здоровых лиц были высокодостоверными (р<0,001).

В целом для всей когорты обследованных больных среднее значение показателя ДИШС, дающего интегральную оценку тяжести клинических проявлений заболевания, составило 22,3±1,14 балла. Поскольку максимальная сумма баллов по данной методике не превышает 27, можно считать, что до начала лечения у пациентов имелись выраженные симптомы заболевания, соответствовавшие средней степени тяжести истинной экземы.

При изучении цитокинового статуса пациентов стало известно, что в группе больных истинной экземой уровень в крови ИЛ-1β был выше в 3,8 раза, ИЛ-2 – в 3,7, ИЛ-6 – в 4,6, ИНФ-γ – в 4,2, ФНО-α – в 4,0 раза, а ИЛ-10 – ниже в 2,1 раза по сравнению с контрольной группой (p<0,001 для всех показателей). Сравнение состояния ПОЛ и антиоксидантной системы показало, что у больных истинной экземой в отличие от здоровых уровень в крови ЛПНП-ок был выше в 2,26 раза, ООС крови – в 3,2, в то время как ОАС крови и уровень СОД были значимо ниже (в 2,4 и 2,6 раза соответственно; р<0,001) (табл. 1).

Таким образом, для больных истинной экземой оказались характерными высокая активность системы циркулирующих провоспалительных цитокинов и сниженная противовоспалительных, а также повышенный окислительный потенциал сыворотки крови с образованием атерогенных ЛПНП-ок и недостаточность ряда компонентов антиоксидантной системы.

С помощью корреляционного анализа изучены взаимосвязи клинических проявлений истинной экземы и цитокинового статуса пациентов. При корреляционном анализе взаимосвязей ДИШС и остальных характеристик пациентов получены следующие данные (табл. 2).

Выраженность симптомов истинной экземы имела прямую корреляцию средней силы с уровнями в крови ИЛ-1β, -2, -6, ИНФ-γ, ФНО-α, ООС, слабой – с уровнем в крови ЛПНП-ок. Обратная корреляция средней силы установлена с уровнями ОАС крови и СОД, слабой силы – с уровнем в крови ИЛ-10.

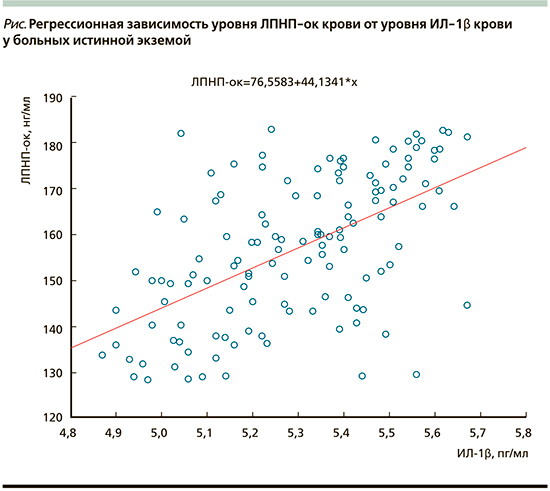

С учетом повышенного (по сравнению с контрольной группой) уровня провоспалительных цитокинов у больных экземой был проведен корреляционный анализ связей ИЛ-1β крови с другими характеристиками пациентов. Установлено наличие прямой корреляции очень высокой силы с такими показателями окислительного стресса, как ЛПНП-ок (R=0,92), ООС крови (R=0,9), средней силы – со значением ДИШС (R=0,61). Обратная корреляция высокой силы установлена с показателями антиоксидантной системы: с уровнем в крови СОД (R=-0,83) и значением ОАС крови (R=-0,89). С помощью регрессионного анализа установлено наличие линейной зависимости уровня ЛПНП-ок крови от концентрации в крови ИЛ-1β (см. рисунок).

Что же касается связей противовоспалительного ИЛ-10, то его уровень в крови имел прямую сильную корреляцию с уровнем в крови СОД (R=0,76) и значением ОАС крови (R=0,77), а обратную – с уровнем ЛПНП-ок крови очень высокой силы (R=-0,81) и показателем ДИШС слабой силы (R=-0,36).

В табл. 3 приведены данные о результатах корреляционного анализа показателя ООС, характеризующего окислительный потенциал сыворотки крови с клинико-лабораторными характеристиками больных истинной экземой.

Значение ООС крови имело прямую связь средней силы с уровнями в крови провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, -2, -6, ИНФ-γ, ФНО-α и показателем ДИШС. Обратная корреляция средней силы установлена с уровнем ИЛ-10 крови (табл. 3).

В табл. 4 представлены корреляционные связи одного из основных показателей антиоксидантной системы крови, ОАС, с анализируемыми характеристиками пациентов.

Значение показателя ОАС крови имело обратную корреляцию с большинством анализируемых параметров: средней силы – с уровнями в крови ЛПНП-ок, ИЛ-6, ФНО-α, слабую – с уровнямивкровиИЛ-1β,ИЛ-2,ИНФ-γ, ДИШС. Прямая корреляция средней силы установлена с уровнем ИЛ-10 крови (табл. 4).

Таким образом, результаты исследования продемонстрировали, что обострения истинной экземы протекают с повышением уровня провоспалительных и снижением уровня противовоспалительных цитокинов, а также с увеличением в крови маркеров оксидативного стресса и дефицитом компонентов антиоксидантной системы. При этом отмечаются тесные корреляционные связи между уровнями провоспалительных цитокинов и активностью процессов ПОЛ.

Обсуждение

По современным представлениям, экзема представляет собой полиэтиологическое заболевание со сложным и до конца не изученным патогенезом. Активное участие многих интерлейкинов в патогенезе экземы способствовало тому, что некоторые авторы даже стали считать данное заболевание «цитокиновым дерматозом» [12]. Сложность иммунологических нарушений не позволяет на сегодняшний день сформировать всеобъемлющую концепцию патогенеза экземы, в связи с чем существуют различные подходы к оценке роли тех или иных патоиммунных механизмов. Согласно нашим данным, обострение истинной экземы протекает с вовлечением комплекса провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, -2, -6 и ИНФ-γ, ФНО-α) на фоне снижения активности противовоспалительного ИЛ-10. По данным отдельных авторов, комплексная оценка цитокиновой системы позволяет установить наличие дисбаланса между прои противовоспалительными ее компонентами, что дает возможность прогнозировать прогрессирование заболевания [13].

Ранее было показано, что активация системы провоспалительных цитокинов вызывает экспрессию молекул адгезии на эндотелиальных клетках и лейкоцитах, вследствие чего путем трансэндотелиальной миграции усиливается приток лейкоцитов в очаг воспаления из сосудистого русла [14]. Дальнейшее накопление и продвижение иммунокомпетентных клеток в очаге воспаления контролируют хемокины, которые продуцируются эндотелиальными клетками и макрофагами. Клеточный инфильтрат в очаге воспаления, состоящий из макрофагов, нейтрофилов и эозинофилов, способствует развитию аллергического воспаления. Таким образом, образование при экземе полиморфного инфильтрата в коже можно представить как результат действия провоспалительных цитокинов, в т.ч. ФНО-α.

На сегодняшний день роль ПОЛ в патогенезе истинной экземы изучена недостаточно. Имеющиеся немногочисленные данные свидетельствуют о существенной роли в развитии истинной экземы дисбаланса между процессами ПОЛ и состоянием антиоксидантной системы. Так, было показано, что при экземе наблюдается накопление промежуточных продуктов ПОЛ, способных нарушать пролиферативные процессы в коже [8, 15]. У больных истинной экземой определяется увеличение концентрации в крови малонового диальдегида (МДА) в 1,5 раза, диеновых конъюгат жирных кислот – в 2,25 [9]. Наибольший подъем уровня МДА отмечается на пике клинических проявлений экземы, а, по мере стихания кожного процесса происходит его снижение [16].

В настоящем исследовании также установлено повышение активности процессов ПОЛ при обострении истинной экземы, о чем свидетельствуют повышение уровня ООС крови и накопление в крови ЛПНП-ок, протекающих с недостаточностью ряда компонентов антиоксидантной системы – снижением в крови уровня ОАС и уровня СОД.

Выводы

При обострении истинной экземы у больных отмечается повышенная продукция комплекса провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, -2, -6), а также ИНФ-γ и ФНО-α, сопровождающаяся угнетением продукции противовоспалительного цитокина ИЛ-10.

1. У пациентов с истинной экземой в период обострения заболевания происходит активация процессов ПОЛ и недостаточная продукция компонентов антиоксидантной системы.

2. Между активностью системы провоспалительных цитокинов и выраженностью процессов ПОЛ установлено наличие прямой корреляционной связи, что необходимо учитывать при планировании комплекса лечебных мероприятий при данном заболевании.