Сегодня дистанционные медицинские услуги, оформившиеся в единое и мощное телемедицинское направление, становятся привычными, повседневными и иногда просто необходимыми для практикующих врачей всего мира.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), телемедицина (ТМ) – это способ предоставления медицинской помощи специалистами в области здравоохранения в ситуациях, когда расстояние служит основным фактором, с применением коммуникационных технологий для обмена информацией, касающейся диагноза, лечения, профилактики, исследований, консультаций или медицинских знаний для улучшения здоровья пациента [1]. Современные дистанционные IT- и информационные технологии в здравоохранении позволяют безопасно передавать, обрабатывать, хранить и предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента. Таким образом, использование ТМ в различных областях здравоохранения служит значительным потенциалом для достижения лучших клинических исходов с меньшими экономическими и ресурсными затратами [2].

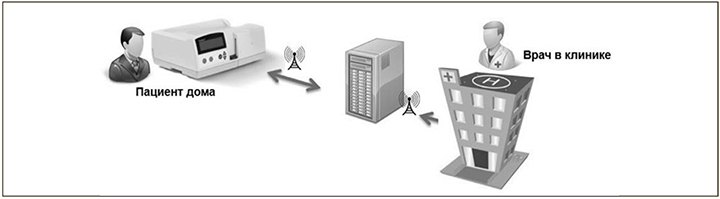

На современном этапе выделяются следующие виды телемедицинских услуг: телемониторинг, теледиагностика, телеконсультация, электронное обучение, телехирургия, телереабилитация [3]. При этом отдельный интерес представляет телемониторинг – техническая возможность ежедневного удаленного наблюдения за клинически важными параметрами (артериальное давление – АД, уровень глюкозы и т.п.) пациента и процессом его лечения. Этот вид телемедицинской деятельности использует специально разработанные устройства для автоматического измерения жизненно важных параметров у больных хроническими заболеваниями, вынужденных получать постоянное лечение. При удаленном наблюдении измеряемые параметры в электронном виде передаются в центр мониторинга, где осуществляется их хранение и предварительная интерпретация с помощью специализированного программного обеспечения. В случае значительных отклонений от установленных диапазонов система извещает врача, который принимает решение о дальнейшем лечении. Такой телемониторинг также называют удаленным мониторингом пациента.

В зависимости от времени, когда эксперт анализирует клинические и лабораторные данные, удаленные системы мониторинга пациентов можно разделить на синхронные и асинхронные [4]. Для синхронных систем информация о состоянии здоровья пациента анализируется врачом в режиме реального времени. Асинхронная модель основана на сборе и хранении выбранных параметров в базе данных на сервере. Можно войти на сервер и просмотреть полученную информацию в удобное для врача время. Преимуществом этого решения служит возможность первоначального автоматизированного анализа данных с помощью компьютерной программы.

В нашей стране 29.07.2017 подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» № 242. Теперь телемедицинские технологии официально закреплены дополнениями в Федеральный закон «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 от 21.11.2011, а именно внесено определение «телемедицинские технологии», под которым подразумеваются информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и(или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. При этом дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека [5, 6]. В том же законодательном акте разъяснены особенности медицинской помощи, оказываемой с применением ТМ-технологий, а именно:

- Медицинская помощь с применением ТМ-технологий организуется и оказывается в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.

- Консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением ТМ-технологий осуществляются в следующих целях:

- профилактика, сбор, анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента;

- принятие решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации).

Медицинская организация, планирующая внедрить и использовать ТМ-технологии, должна соответствовать ряду критериев:

- Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю, по которому будут оказаны услуги с использование ТМ-технологии.

- Регистрация медицинской организации в Федеральном реестре медицинских организаций Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

- Привлечение сотрудников к оказанию медицинской помощи с использованием ТМ-технологий (оформляется локальным нормативным актом).

- Внесение сведений о медицинских работниках в Федеральный регистр медицинских работников.

- Использование единой системы идентификации и аутентификации.

При проведении консультаций с применением ТМ-технологий лечащий врач может осуществлять коррекцию ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации).

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации) и осуществляется на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и(или) на основании данных, внесенных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

В рамках ТМ все взаимодействия двусторонние и осуществляются в двух основных плоскостях:

- взаимодействие медицинских работников между собой с целью получения заключения эксперта сторонней медицинской организации (уточнение диагноза, определение прогноза и тактики обследования и лечения и т.д.);

- взаимодействие медицинских работников и пациентов для осуществления профилактических мероприятий, сбора анамнеза, анализа жалоб пациента, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, принятия решения о необходимости проведения очного осмотра врача.

Как было сказано выше, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, страдающего хроническим заболеванием, представляет особый интерес с точки зрения использования ТМ-технологий для удаленного лечения таких пациентов. Технически дистанционное получение данных о состоянии здоровья пациента в автоматическом режиме осуществляется путем использования медицинских изделий с ручным или автоматическим вводом данных о состоянии здоровья пациента и имеющих функции передачи данных.

Лечащий врач, назначивший дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента после очного приема (осмотра, консультации), имеет доступ к клиническим и лабораторным данным с целью контроля показателей состояния здоровья пациента и индивидуальной настройки диапазона предельных значений показателей состояния здоровья пациента. При критическом отклонении показателей состояния здоровья пациента от предельных значений медицинский работник, осуществляющий дистанционное наблюдение, имеет возможность проявлять экстренное реагирование.

Пациент в свою очередь обязан использовать медицинские изделия в соответствии с инструкцией по их применению, достоверно (при необходимости) вручную вводить данные о состоянии здоровья, соблюдать правила пользования информационными системами, используемыми для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья, установленные операторами указанных информационных систем.

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) методом диализа пациентам с терминальной стадией хронической почечной недостаточности включает перитонеальный диализ (ПД) и гемодиализ (ГД). При этом ПД повышает автономность пациентов, позволяет проводить лечение на дому, не требует осуществлять визиты в амбулаторные диализные центры несколько раз в неделю, пациент при этом нуждается в динамической оценке состояния. Несмотря на то что процедура ПД относительно проста, у пациента часто возникают вопросы об объеме ультрафильтрации, сигналах тревоги (при использовании циклера для автоматизированного ПД), общих клинических симптомах или признаках инфекции. Непрерывное обучение пациента играет важнейшую роль для успеха программы ПД. Пациентам необходимо часто напоминать о необходимости полностью использовать предписанный объем диализирующего раствора, о контроле и документировании показателей АД, соблюдении техники асептики,о методах предосторожности при дальних поездках. В последние годы были разработаны и используются новые методы дистанционной поддержки пациентов на ПД с целью контроля соблюдения предписанных режимов ПД и обеспечения эффективного использования метода ПД. Первые попытки дистанционного наблюдения за пациентами на ПД осуществлены на рубеже ХХ и ХI столетий с использованием двусторонней связи в реальном времени с применением высококачественной системы для видеоконференций. Использование такого метода связи позволяет пациенту быстро получить консультацию врача или среднего медицинского работника в случае затруднений, например, при оценке состояния места выхода перитонеального катетера. Также это решение позволяет проводить осмотр условий, в которых проводится диализ.

Так, в 2000 г. K.A. Stroetmann et al. [7] описали опыт применения ТМ больными, получавшими ПД, при этом для проведения видеоконференций с пациентами на ПД использовано соединение ISDN со скоростью 128 кбит/ч. В этом экспериментальном проекте участвовали пятеро пациентов, которые после проведения обучения еженедельно удаленно соединялись со своим местным диализным центром. Во время видеоконференции врачи получали следующую информацию: основные показатели состояния организма, состояние области выхода катетера, объем дренируемой жидкости и ее прозрачность. Решались любые жалобы, предъявляемые пациентами, и при необходимости давались рекомендации по коррекции назначенной терапии. Было выяснено, что для оценки места выхода катетера и прозрачности жидкости большое значение имеет качество переданного видеоизображения, что потребовало использования камер с более высоким разрешением и более быстрого интернет-соединения, что привело к более высоким затратам.

Проект был хорошо принят пациентами, т.к. дополнительная связь с нефрологической клиникой придавала им уверенности. Организационные аспекты и внедрение ТМ не вызывали серьезных затруднений, но основным недостатком, выявленным во время реализации этого проекта, были значительные временные затраты на решение технических проблем с соединением. Поэтому стоит отметить, что использование проверенных поставщиков IT- и телекоммуникационных услуг позволяет избегать затрат времени медицинских работников и разочарования пациентов. Это один из ключевых факторов, влияющих на успех удаленного мониторинга.

P. Gallar et al. опубликовали результаты внедрения телемедицинской системы с участием большего числа пациентов [8].

В проспективном рандомизированном исследовании, проведенном в период с 2003 по 2005 г., сравнивались две группы пациентов на ПД. В исследуемой группе, состоявшей из 25 пациентов, телеконференции использовались наряду с обычными посещениями врача, а в контрольной группе (32 человека) проводились обычные ежемесячные осмотры. Наблюдение за пациентами контрольной группы осуществлялось в среднем на протяжении 8 месяцев и на протяжении 2 лет исследования было проведено 172 телеконсультации. В среднем видеоконференция длилась 22 минуты и была на 11 минут короче, чем обычное посещение врача (p<0,01).

В каждом случае проводился осмотр пациента, места выхода перитонеального катетера на брюшную стенку и проводилась оценка наличия отеков. Около 90% телеконсультаций заканчивались рекомендациями по коррекции терапии, в 4 случаях потребовалась госпитализация. В исследуемой группе средняя продолжительность госпитализации оказалась почти в 3 раза короче, чем в контрольной группе. Стоит отметить, что в начале периода наблюдения значимых различий между группами пациентов (по индексу коморбидности Charlson) выявлено не было. Удаленные консультации экономили время и транспортные затраты пациента, а также снижали необходимость посещений на дому. При этом 90% пациентов исследуемой группы отметили улучшение качества жизни за счет возможности принимать участие в удаленных консультациях. Стоит, однако, отметить, что более половины стоимости телемедицинских решений составляла стоимость оборудования и интернет-соединения. В наше время эти затраты должны быть намного ниже.

Известно, что одним из распространенных осложнений ПД являются инфекции кожи в месте выхода перитонеального катетера, инфекции подкожного тоннеля и диализные перитониты. Своевременная диагностика и вовремя начатое лечение этих состояний во многом определяют эффективность лечения и «выживаемость» метода ПД.

С этих позиций представляется интересным подход к созданию телемедицинской системы, облегчающей раннее выявление наиболее часто встречающихся инфекционных осложнений ПД.

A.N. Karopadi et al. описали результаты использования удаленной системы мониторинга для пациентов на ПД, разрабатываемой в Индии в течение нескольких лет [9]. Индийские исследователи отметили, что эффективность программы ПД во многом зависит от соответствующей организации наблюдения за пациентами, позволяющей быстро принимать меры при развитии возможных осложнений. Вот почему была разработана и реализована программа, в которой одним из ключевых элементов стало периодическое посещение пациентов на дому медицинским работником. Во время такого посещения всю информацию, необходимую для правильной оценки состояния пациента, получали в соответствии с установленным протоколом. Во время посещения значимые жалобы и последние лабораторные анализы отправлялись с помощью SMS нефрологу, который в течение примерно 12 минут давал соответствующие рекомендации по лечению. Медицинские работники также давали советы по вопросам питания и реабилитации. После начала ПД пациенты и ухаживающие за ними лица получали инструкции, как использовать собственные сотовые телефоны или цифровые камеры для получения качественных изображений области выхода катетера и дренажных пакетов, чтобы можно было проводить надежную клиническую оценку. Пациентов также обучали загружать эти изображения на компьютер и отправлять их через специально подготовленный в web-портал вместе с дополнительными клиническими параметрами в базу данных на сервере. Также можно было просмотреть результаты лабораторных исследований, рекомендации врача и запланировать посещения на дому. После внедрения системы, описанной выше, исследователи сравнили группу из 115 пациентов, живущих в сельских районах вдали от диализных центров, с группой из 131 пациента, проживающего в городе [10]. Наблюдение охватило в общей сложности 4296 пациенто-месяцев (2008 в сельской группе и 2288 в городской группе). Эти группы существенно не различались по ПД-выживаемости, числу случаев перитонита и числу случаев инфекции в месте выхода катетера. По мнению

А. Nayaka et al., отсутствие существенных различий между этими двумя группами может быть связано с эффективной системой мониторинга и имеющей ключевое значение системой удаленного мониторинга.

В США D. Harrington et al. провели 8-месячное пилотное обсервационное исследование, в котором 5 пациентов на ПД получили технологическую помощь в виде приложения для планшетов [11]. Это была улучшенная версия вышеупомянутого программного обеспечения, разработанного индийскими специалистами. Приложение поэтапно показало, как правильно проводить замену диализного раствора. Один раз в день пациент регистрировал основные параметры, такие как частота сердечных сокращений, АД, температура и масса тела, а после каждого обмена диализирующего раствора указывал его концентрацию, введенный и выведенный объем.

Также можно было использовать камеру планшета для записи изображений и видеороликов, показывающих, например, область выхода катетера или отеки. Изображения затем загружались в сервер. Приложение автоматически синхронизировало данные с защищенным сервером, в который могли войти пользователи. Врачи и средний медицинский персонал имели доступ к информации, собранной на сервере, и имели возможность корректировать рекомендованный режим диализа и лекарственные назначения. В случаях, когда один из параметров, введенных пациентом, превышал заданные значения, группа специалистов, принимавших участие в его лечении, автоматически уведомлялась по электронной почте. В течение периода наблюдения не было отмечено никаких побочных эффектов или осложнений, связанных с ПД. Из-за небольшого числа пациентов, участвовавших в исследовании, влияние телемедицинской системы на частоту госпитализаций или инфекций определить было невозможно. Пациенты оценили возможность лучшего наблюдения за лечением и утверждали, что такая техническая помощь повышает у них ощущение безопасности.

Аналогичное экспериментальное исследование было выполнено в Великобритании V. Dey et al. [12]. Каждый пациент получал планшет со специальным приложением, а также весы и монитор АД, способный отправлять измерения на планшет по беспроводной связи через соединение Bluetooth. Пациентам предложили регулярно заполнять электронные анкеты, в которых были собраны основные клинические данные и ключевые параметры диализа, а также информация о проявлениях заболевания, диете и принимаемых препаратах. Медицинские работники, участвовавшие в оказании медицинской помощи пациенту, автоматически получали оповещения при возникновении клинических проблем. Примерно в половине таких случаев (47%) потребовалось медицинское вмешательство. Было подсчитано, что таким образом удалось избежать 36 случаев госпитализаций.

Так, возможность использовать инновационные информационные технологии и средства телемедицины для такой важной области нефрологии, как ЗПТ, проводимая в домашних условиях, крайне актуальна.

С этой целью производителем С.А. Бакстер Хелскеа, Швейцария, разработана система для автоматизированного ПД «HomeChoice Claria» [13]. Данная система позволяет дистанционно контролировать ЗПТ методом автоматизированного ПД (АПД) в домашних условиях, используя программное обеспечение – Платформа связи Sharesource.

Принцип работы системы АПД «HomeChoice Claria» основан на использовании облачной платформы связи Sharesource. Информация о прошедшем сеансе диализа передается с помощью модема, подключенного к системе АПД «HomeChoice Claria». Двустороннее информационное взаимодействие между системой АПД «HomeChoice Claria» и платформой связи Sharesource осуществляется через web-портал. Это дает возможность медицинскому персоналу удаленно отслеживать ход диализного лечения и своевременно корректировать программу диализа. Загрузка, хранение и автоматический анализ клинических параметров уменьшают необходимость в ручном вводе данных и связанного с ним риска ошибок. Возможность автоматически анализировать данные лечения облегчает их интерпретацию и ускоряет процесс принятия решений, требующих быстрого врачебного вмешательства.

Результаты исследования (300 больных на ПД) с опытом использования дистанционного мониторинга с программой Sharesource были представлены C. Firanek et al. [14]. Указывается, что после введения удаленного мониторинга с помощью программы Sharesource активное участие среднего медицинского персонала в лечении пациентов на ПД увеличилось с 2 до 37%, что потенциально способствовало лучшему управлению рабочим временем и более эффективному выявлению пациентов, нуждающихся в помощи среднего медицинского работника. Результаты исследования свидетельствовали о том, что использование телемедицины увеличило восприимчивость пациентов и их уверенность в отношении самостоятельного выполнения диализных процедур, а также удовлетворенность заботой медицинского работника по телефону и дистанционным биометрическим мониторингом. Участники с меньшей вероятностью сообщали, что они обеспокоены своим здоровьем или оценивали состояние своего здоровья как плохое. Большинство участников исследования были удовлетворены или полностью удовлетворены интерфейсом телемониторинга. Дополнение ПД методами ТМ может потенциально оказать положительное влияние на восприятие пациентами ПД лечения и, следовательно, улучшить клинические результаты. Пациенты на ПД, использовавшие циклер с удаленным доступом, быстро учатся и принимают его использование. Пациенты на ПД в целом более удовлетворены и считают, что их лечение оказывает на их жизнь меньшее влияние, чем ГД [15].

В мире ТМ и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента стали более распространенными в последнее десятилетие и были применены к таким состояниям, как хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, артериальная гипертензия и хроническая обструктивная болезнь легких.

И наоборот, освоение этих технологий, для того чтобы помочь создавать и поддерживать домашнюю ЗПТ, отставало.

Несмотря на появление законодательной базы, регламентирующей использование ТМ, ряд вопросов в этой области остается открытым. Например, каковы риски проведения клинических оценок на основе информации, содержащейся в электронной форме, заполненной пациентами или родственниками? Когда врачи должны совершать виртуальные контакты: в обычные рабочие часы в офисе, за счет консультаций лицом к лицу или «послезавтра» при посещении пациента дома? Каким может быть влияние ТМ-программ на качество жизни медицинских работников? Каким образом будет компенсироваться рабочее время врача, потраченное на ТМ? Будут ли результаты, полученные во время ТМ-«визита», аналогичными таковым, полученным при личной консультации? Насколько будет отличаться виртуальное общение между врачом и пациентом? Ведь многие из нас считают, что отношения врач–пациент укрепляются в больнице, в храме клинической медицины, прикосновением врача. Если сильная связь между врачом и пациентом не установлена, может ли это повлиять на соблюдение рекомендаций пациентами? В целом исследования в области ТМ находятся на ранней стадии. Так, не было исследований стоимости или безопасности. Однако наличие регламентирующих документов открывают широкие возможности для реализации этих задач. По нашему мнению, в Российской Федерации ТМ может быть реализована с относительно небольшим объемом новой инфраструктуры, но при распространении программ по ТМ необходимы дополнительные исследования для руководства внедрением и ожиданиями от этого метода.

Тем не менее, несмотря на пока существующие барьеры, ТМ обладает большим потенциалом для увеличения числа случаев домашнего диализа, улучшения результатов лечения и удовлетворенности пациентов при потенциальном снижении затрат.