Введение

Известно, что хроническая болезнь почек (ХБП) является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Все стадии ХБП связаны с повышенным риском ССЗ, снижением качества жизни и смертностью [1, 2]. Известно, что ХБП обычно протекает бессимптомно до поздних стадий в отличие от других заболеваний, что делает диагностику проблематичной. Так, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) имеет достаточно много симптомов и признаков, позволяющих понять выраженность заболевания. В 2014 г. J. Thibodeau был описан новый симптом, отражающий изменение сердечного индекса (СИ) и давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК) у пациентов с ХСН [3], измерить которые достаточно сложно при рутинном обследовании. ХСН достаточно распространено среди пациентов с ХБП и заслуживает особого внимания, т.к. кроме того, связана с высоким уровнем системного воспаления – высоким уровнем циркулирующих цитокинов, которые могут предсказать клинические исходы [4–6]. Данные исследований [7–9] показывают наличие зависимости между риском ССЗ и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ), на сегодняшний день не зависящей от возраста, пола и других факторов риска.

Поскольку одним из важнейших патофизиологических звеньев ХСН является снижение фильтрационной функции почек, а наличие симптома бендопноэ отражает повышение ДЗЛК и уровня давления в правом предсердии при неизмененном СИ, целью исследования стало изучение взаимосвязи симптома бендопноэ и изменения фильтрационной функции почек у пациентов с ХСН.

Материал и методы

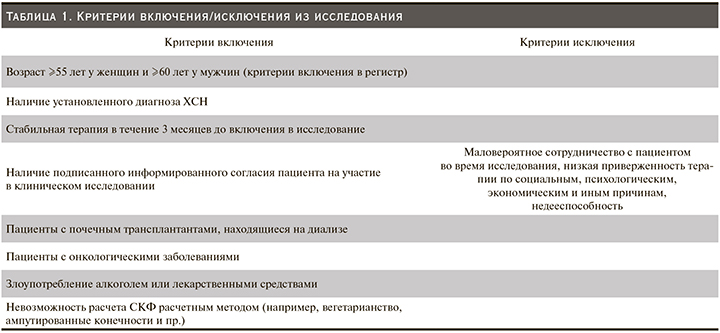

Исследование проведено в соответствии с правилами ICH GCP на базе ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 (филиал 2)» Департамента здравоохранения Москвы. Проанализирован регистр «Ведение хронических больных с множественными заболеваниями», включивший 1040 пациентов, имевших по крайней мере 3 из следующих хронических заболеваний: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), ХСН, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, ХБП, фибрилляция/трепетание предсердий. Критериям включения (табл. 1) соответствовали 327 пациентов, удалось достигнуть контакта и получить согласие на участие в исследовании от 134 пациентов, из них в окончательный анализ были включены только 104 пациента, другие были исключены согласно критериям исключения (табл. 1) или потеряны для контакта.

Все пациенты были приглашены на прием к врачу: проведены проба для определения наличия или отсутствия симптома бендопноэ, забор крови. Период наблюдения составил 2 года. На визите через 2 года также произведен забор крови.

Уровень креатинина плазмы был определен стандартным лабораторным методом, после чего производился расчет СКФ по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), согласно национальным рекомендациям по ХБП [10].

Уровень креатинина плазмы был определен стандартным лабораторным методом, после чего производился расчет СКФ по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), согласно национальным рекомендациям по ХБП [10].

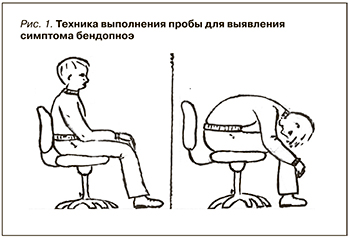

Порядок проведения пробы. Пациент после 5-минутного отдыха сидя на стуле нагибается вперед, как при завязывании шнурков или одевании носков (рис. 1). Если в течение 30 секунд после начала пробы появляется одышка, он должен сообщить об этом врачу, который фиксирует время ее возникновения (в секундах). Через 30 секунд после наклона пробу прекращают. В отсутствие одышки в течение 30 секунд во время наклона туловища вперед пробу считают отрицательной (бендопноэ нет) [3].

Для статистической обработки полученных данных использован язык R с программной средой RStudio – пакеты readxl, psych ggplot2, ggpubr, dplyr, tidyr. Нормальность распределения определена с помощью критериев Шапиро–Уилка и Колмогорова–Смирнова, асимметрии и экспресса, построения графиков распределения. Применяли методы непараметрической и параметрической статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения (M) и стандартного отклонения (SD) или медианы 25 и 75 процентилей. Различия между переменными проверены с помощью дисперсионного анализа, критерия Стьюдента при правильном распределении и критерия Манна–Уитни при неправильном. Если данные были представлены в номинальной шкале, различия изучали с помощью β2-критерия Пирсона. Для изучения риска и/или шанса возникновения события строили таблицы 2×2, рассчитывали относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ). Для изучения зависимости переменных между собой и моделирования данных использовался логистический регрессионный анализ. При проверке статистических гипотез нулевую гипотезу отвергали при уровне значимости менее 0,05.

Результаты

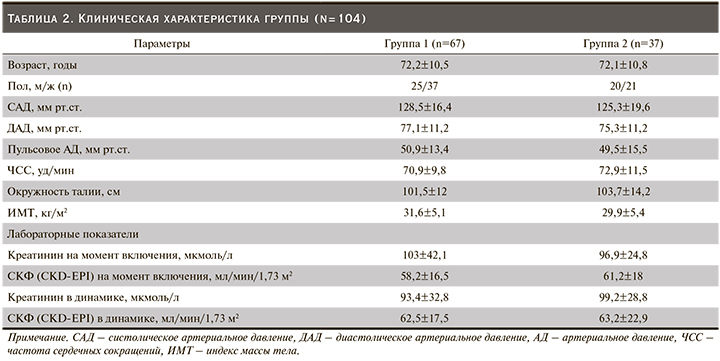

Пациенты, включенные в исследование, были сопоставимыми и по основным клиническим проявлениям (табл. 2): средний возраст пациентов составил 72,8±10,6 года, в основном пациенты имели избыточную массу тела или ожирение, в среднем артериальное давление (АД) не превышало первой степени.

После проведения пробы для выявления симптома бендопноэ пациенты были разделены на две группы:

- группа 1 – пациенты с положительной пробой бендопноэ: 67 (64,42%);

- группа 2 – пациенты с отрицательной пробой бендопноэ: 37 (35,58%).

Расчет СКФ на визите включения в исследование показал, что в среднем в исследуемой когорте СКФ составляет 59,2±16,9 мл/мин/1,73 м2. В группе 1 у 9 (13,43%) пациентов ХБП отсутствовала, ХБП 2-й стадии выявлена у 21 (31,34 %) пациента, ХБП 3а-стадии – у 24 (35,82%), ХБП 3б-стадии – у 10 (14,93%), ХБП 4-й стадии – у 2 (2,99%), ХБП 5-й стадии – у 1 (1,49%) пациента. В группе 2 у 8 (21,62%) пациентов ХБП отсутствовала, ХБП 2-й стадии выявлена у 12 (32,43%) пациентов, ХБП 3а-стадии – у 11 (29,73%), ХБП 3б-стадии – у 6 (16,22%), ХБП 4-й и 5-й стадий отсутствовала. Таким образом, в группах на визите включения распространенность ХБП достоверно не различалась.

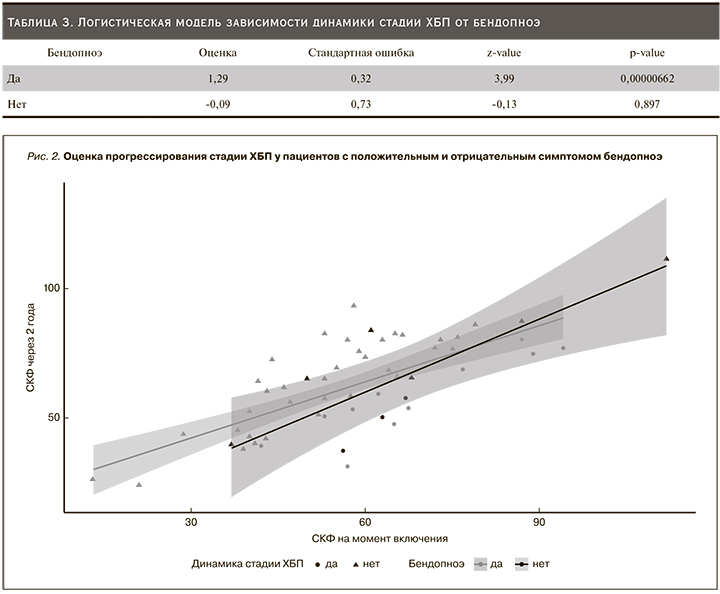

Изучение изменения СКФ в исследуемых группах в течение двух лет показало увеличение стадии ХБП, хотя в среднем СКФ в группах не различалась (табл. 2). Увеличение стадии ХБП в течение двух лет мы расценивали как прогрессирование ХБП (динамика ХБП). Рис. 2 демонстрирует одинаковую линейную зависимость СКФ в исследуемых группах, значительное число пациентов с увеличением стадии ХБП в течение 2 лет в группах. Стоит отметить, что в группе 1 выявлены 12 пациентов с прогрессированием ХБП, тогда как в группе 2 их было только 3. В связи с этим была построена логистическая модель зависимости показателя динамика ХБП от наличия симптома бендопноэ (табл. 3).

Данные построенной логистической модели демонстрируют достоверное влияние на динамику ХБП наличия симптома бендопноэ: риск увеличения стадии повышался в 1,29 раза (ОШ=3,66, 95% доверительный интервал [ДИ] – 2,00–7,26; p<0,0001) у группы 1 в отличие от группы 2, где никакого влияния симптом бендопноэ на динамику ХБП не оказывал.

Обсуждение

Симптом бендопноэ внесен в рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению и диагностике ХСН только в 2017 г. [11]. В отличие от одышки при физической нагрузке или ортопноэ наличие бендопноэ с высокой точностью указывает на изменение внутрисердечной гемодинамики. Так, в исследовании J. Thibodeau et al. [3] у пациентов с бендопноэ медиана давления в правом предсердии составляла 11 (7–15) мм рт.ст. а у пациентов без бендопноэ – 5 (3–10). ДЗЛК также было выше у пациентов с бендопноэ: 23 (20–26) и 19 (8–23) мм рт.ст. соответственно (p=0,0004). При этом СИ в группе пациентов с бендопноэ не возрастал.

Ранее мы провели исследование по оценке выраженности бендопноэ как маркера декомпенсации ХСН. Установлено, что наибольший риск возникновения декомпенсации ХСН отмечен у пациентов с бендопноэ, возникающим в течение первых 20 секунд после наклона [12].

С учетом коморбидности пациентов, частого развития ХСН на фоне ИБС и гипертонической болезни, а также сочетания ХСН с сахарным диабетом высока вероятность развития ХБП, которая сама по себе является неблагоприятным прогностическим фактором. У пациента с этим синдромом возможно наличие первичной патологии почек, которая приводит к почечной недостаточности, а затем к сердечно-сосудистым осложнениям и сердечной недостаточности. Так и наоборот, изначальное течение ХСН, за счет которой снижается сердечный выброс с последующей гипоперфузией почек, происходит активация нейрогуморальных систем, воспаление, что в совокупности приводит к снижению фильтрационной способности почек и развитию ХБП [13–15].

Распространенность ХБП у коморбидных пациентов неоднократно изучалась и описана как в отечественной, так и зарубежной литературе [16–18]. Установлено, что зачастую диагноз ХБП, особенно ХБП 1–3-й стадий, в клинической практике не устанавливается в связи с тем, что заболевание протекает без нефрологических симптомов [18]. Наше исследование демонстрирует достаточную распространенность ХБП среди пациентов с ХСН: 84% пациентов имели различные стадии ХБП, что согласуется с проведенными ранее исследованиями [19–20].

Заключение

В нашем исследовании выявлено прогрессирование ХБП у 12 пациентов с симптомом бендопноэ, что составляет 18%, тогда как в группе пациентов, не имевших этого симптома, только у 3 (8%), а проведенный дополнительный анализ позволил определить влияние симптома на прогрессирование ХБП в течение 2 лет.

Таким образом, наличие симптома бендопноэ у пациентов с ХСН является фактором риска прогрессирования стадии ХБП.