В настоящее время в Российской Федерации все больше внимания уделяется распространенности ХБП, в особенности почечной дисфункции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, которые ассоциируются со значительным увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти [1].

Первичный гипотиреоз – достаточно часто встречающееся в РФ заболевание, обусловленное чаще всего развитием аутоиммунного тиреоидита или операциями на щитовидной железе [2].

Дефицит тиреоидных гормонов отражается на деятельности всех органов и систем человеческого организма. У больных первичным гипотиреозом выявляется сочетание таких факторов риска поражения сердечно-сосудистой системы, как артериальная гипертензия (АГ), ожирение, гиперхолестеринемия и дислипидемия [3]. Причем АГ во всей популяции больных первичным гипотиреозом может встречаться у более чем 60% пациентов. Получены данные, свидетельствующие о том, что первичный гипотиреоз служит независимым фактором риска развития ишемической болезни сердца [4].

Кроме того, у больных первичным манифестным гипотиреозом выявляются нарушения функции почек, такие как снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), повышение экскреции альбумина с мочой [5].

Компенсация гипотиреоза не всегда приводит к нормализации состояния сердечно-сосудистой системы и функционального состояния почек [5]. Исследований, посвященных характеристике почечных дисфункций у пациентов с первичным гипотиреозом в сочетании с АГ, недостаточно.

Учитывая тесную взаимосвязь между факторами прогрессирования поражения почек и сердечно-сосудистой патологии, особенно интересно проанализировать наличие и характер кардиоренального синдрома у пациентов с гипотиреозом и АГ.

Целью работы стала оценка функционального состояния почек и кардиоренального синдрома у пациентов с первичным гипотиреозом в сочетании с АГ.

Материал и методы

Обследованы 59 пациентов женщин с первичным манифестным гипотиреозом различной этиологии в возрасте от 45 до 75 лет. У 76,2% (45) пациентов причиной первичного гипотиреоза оказался аутоиммунный тиреоидит, у 38,1% (14) имел место послеоперационный гипотиреоз. Диагноз был верифицирован данными лабораторного обследования.

У больных были исследованы уровни тиреотропного гормона крови (ТТГ), свободного Т4 (сТ4) с использованием систем Алкор-Био (Санкт-Петербург, Россия). Средний уровень ТТГ у обследованных больных составил 30,70±4,49 мМЕ/л, сТ4 – 7,97±0,97 нмоль/л. Всем больным было проведено УЗИ щитовидной железы. Критерии включения в исследование: согласие на участие в исследовании, отсутствие тяжелых сопутствующих, в т.ч. онкологических, заболеваний, сахарного диабета. В группу не включили больных с имевшейся ранее первичной патологией почек, а также перенесших геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Обследованные пациенты были разделены на 2 подгруппы в зависимости от уровня артериального давления (АД): 1-ю подгруппу составили 35 человек с манифестным гипотиреозом и АГ (АД более 140/90 мм рт.ст.); во 2-ю подгруппу вошли 24 пациента с манифестным гипотиреозом и нормальным или пониженным уровнем АД (менее 140/90 мм рт.ст.).

Всем больным было проведено комплексное общеклиническое обследование, определение креатинина крови, мочевой кислоты, холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и высокой плотности, проведена оценка СКФ по клиренсу эндогенного креатинина в условиях 24-часового сбора мочи. Для оценки состояния канальцевого транспорта мочевой кислоты проведено определение ее клиренса (в перерасчете на 1,73 м2 поверхности тела). Определение суточной альбуминурии состоялось с помощью коммерческих наборов «Орион диагностика» (Финляндия). Анализ функционального почечного резерва (ПФР) проведен с мясной нагрузкой из расчета 5 г/кг по методике [6].

Кроме того, 35 пациентам с манифестным гипотиреозом в сочетании с АГ выполнена эхокардиография в соответствии с рекомендациями Американской и Европейской ассоциаций эхокардиографии (2008) с оценкой массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), подсчетом индекса массы левого желудочка (ИММЛЖ) по формуле [7], относительной толщины стенки (ОТС) левого желудочка. Функцию эндотелия оценивали методом допплеровского сканирования плечевой артерии (ПА) на аппарате Esaote MyLab 70 (Италия) ультразвуком высокого разрешения в покое и при реактивной гиперемии после трехминутного пережатия сосудов плеча манжеткой. Поток-зависимая дилатация как характеристика эндотелий-зависимого ответа рассчитана как отношение изменения диаметра ПА в течение реактивной гиперемии к диаметру артерии в покое, выраженному в процентах к исходному диаметру. Нормальным при пробе с реактивной гиперемией считалось увеличение диаметра артерии на 10% и более [8].

Статистическая обработка проведена с помощью программ MS Excel, STATISTICA 10.0 Statsoft с использованием параметрических критериев. Для описания количественных признаков в группе вычислены среднее (M) и стандартная ошибка среднего (SE). Для сравнения независимых выборок применен t-критерий Стьюдента для независимых выборок, для сравнения качественных признаков в группах использовали метод хи-квадрат, точный критерий Фишера, корреляцию оценивали с помощью критерия Спирмена. Вывод о статистической значимости делали при p<0,05.

Результаты

Среди больных манифестным гипотиреозом и АГ систолическое АД (САД) составило в среднем 151,7±3,56 мм рт.ст., что значимо выше САД у больных с нормальным или пониженным давлением – 113,5±3,76 мм рт.ст. (р<0,001). Диастолическое АД (ДАД) в 1-й подгруппе было также выше такового во 2-й (91,7±2,37 и 73,8±2,28 мм рт.ст. соответственно, р<0,001).

Исследование СКФ у обследованных больных показало, что у пациентов с первичным манифестным гипотиреозом в сочетании с АГ и у пациентов с нормальным АД происходит снижение СКФ до 52,5±3,16 и 67,1±5,02 мл/мин/1,73 м2 соответственно. Причем в группе больных АГ наблюдается значимое снижение СКФ по сравнению с группой больных с нормальным или пониженным давлением (p<0,05). Концентрация креатинина в обеих подгруппах не превышала референсных значений.

При оценке ПФР (у 10 больных 1-й подгруппы и у 10 больных 2-й подгруппы) выявлено, что в 1-й подгруппе у 8 (80±13%) из них показатели оказались менее 5% и отрицательные.

И лишь у 2 (20±13%) ПФР был более 10%, т.е. в норме. Во 2-й подгруппе у 8 (80±13%) пациенток ПФР был отрицательным. У 2 (20±13%) больных составил более 10%. Значимых различий в проценте больных с сохранным ПФР между 1-й и 2-й подгруппами не обнаружено.

Средняя концентрация альбумина в суточной моче у пациентов 1-й подгруппы составила 82,9±11,5 мг/сут, альбуминурия во 2-й подгруппе – 51,15±8,6 мг/сут, различия между подгруппами достоверны (p<0,05). В группе больных АГ отмечена достоверно более выраженная микроальбуминурия, чем в группе больных нормальным или пониженным АД.

У больных обеих подгрупп концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови находилась в пределах референсных значений (358±21,4 ммоль/л в 1-й подгруппе и 347,07±30,6 – во 2-й). Снижение клиренса мочевой кислоты (менее 7 мл/мин) установлено в обеих подгруппах и составило в 1-й подгруппе 1,9±0,49 мл/мин/1,73 м2, во 2-й – 4,84±1,17. Обнаружено достоверное снижение клиренса мочевой кислоты в 1-й подгруппе по сравнению с данными 2-й подгруппы.

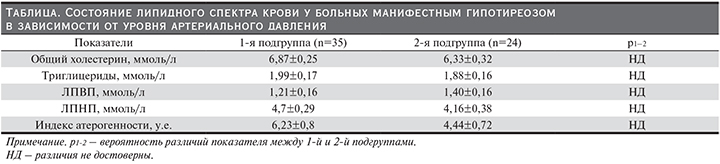

При исследовании липидного обмена показано, что в обеих подгруппах больных выявлено повышение уровня общего холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов (см. таблицу). Различий между подгруппами по указанным показателям обнаружено не было. Значительных изменений концентрации липопротеидов высокой плотности ни в 1-й, ни во 2-й подгруппах не выявлено.

При оценке показателей ЭхоКГ среди больных первичным гипотиреозом в сочетании с АГ у 30 (85,7%) пациентов отмечена гипертрофия левого желудочка, среднее значение ИММЛЖ составило 108,47±7,75 г/м2 и превышало нормальное для женщин 95 г/м2 [7]. Диастолическая дисфункция выявлена у 28 (80,0%) пациенток. Относительная толщина стенки миокарда левого желудочка у большинства больных не превышала 0,42 см и в среднем составила 0,40±0,014 см. Систолическая дисфункция левого желудочка ни у одной из пациенток не выявлена, средняя фракция изгнания левого желудочка составила 70,31±0,97%.

У обследованных больных выявлено снижение прироста диаметра плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией <10% (у 16 из 25 [64,0%]) человек, средний показатель составил 9,24±2,20%. Также у пациентов обнаружено увеличение толщины комплекса интима-медиа более 0,9 см в 88,0% случаев, что, вероятно, свидетельствует о развитии атеросклероза и процессов ремоделирования артерий у обследованных пациентов.

При оценке кардиоренальных взаимоотношений продемонстрирована отрицательная взаимосвязь между СКФ и уровнем ТТГ (-0,39, p<0,05), СКФ и уровнем общего холестерина крови (-0,52, p<0,05), между СКФ и возрастом (-0,357, p<0,05), между СКФ и САД (-0,343, p<0,05), СКФ и ДАД (-0,311, p<0,05).

У больных гипотиреозом выявлена достоверная прямая корреляция между уровнем ТТГ крови и микроальбуминурией (r=0,34, p<0,05).

Обсуждение

В фазу декомпенсации гипотиреоза у больных обнаруживается снижение СКФ. При манифестном гипотиреозе, сопровождающемся АГ, выявляются более выраженные функциональные нарушения почек. У пациентов с первичным гипотиреозом в сочетании с АГ СКФ снижается в большей степени, чем при гипотиреозе с нормальным или пониженным АД. Выявленная в нашем исследовании обратная корреляция между уровнем САД и СКФ у больных гипотиреозом подтверждает этот факт. Это согласуется и с данными о том, что системная АГ является одним из важных неиммунных факторов прогрессирования болезней почек.

При изучении состояния внутриклубочковой гемодинамики обнаружено, что при манифестном гипотиреозе в сочетании с АГ у 80% больных ПФР отсутствует (<5%), что косвенно свидетельствует о наличии внутриклубочковой гипертензии – важного фактора прогрессирования патологии почек.

Серьезным подтверждением наличия внутриклубочковой гипертензии у больных манифестным гипотиреозом служит повышение суточной альбуминурии, которая рассматривается как ранний доклинический маркер гломерулопатий различного генеза [9]. Причины развития микроальбуминурии при гипотиреозе, вероятно, заключаются в нарушении проницаемости базальной мембраны за счет процессов набухания и отека соединительной ткани, а также нарушения обмена фосфолипидов. Также можно расценить увеличение суточной альбуминурии как проявление дисфункции эндотелия.

При сочетании манифестного гипотиреоза с АГ отмечается микроальбуминурия, более выраженная, чем при гипотиреозе с нормальным или пониженным АД. Это подтверждает данные о несомненном значении системной АГ в формировании почечных дисфункций при гипотиреозе.

Исследование показало, что АГ влияет на процессы экскреции мочевой кислоты при манифестном гипотиреозе. Сочетание АГ и гипотиреоза приводит к более выраженному снижению экскреции мочевой кислоты, чем гипотиреоз, сопровождающийся нормальным или пониженным давлением. Это согласуется и с фактами, свидетельствующими о снижении экскреции мочевой кислоты при АГ [10].

Тем не менее наличие АГ у пациентов с первичным гипотиреозом не усугубляет нарушения липидного спектра.

Кроме того, у пациентов с первичным гипотиреозом в сочетании с АГ развиваются гипертрофия левого желудочка, диастолическая дисфункция левого желудочка и дисфункция эндотелия.

Анализ кардиоренальных взаимоотношений у обследованных больных показал четкую связь между уровнем СКФ и возрастом, уровнем ТТГ, АД и общего холестерина. Можно полагать, что при первичном гипотиреозе за счет активации ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатической нервной систем развивается дисфункция эндотелия, что обусловливает одновременное развитие кардиальной и почечной дисфункции и в свою очередь потенцирует ремоделирование миокарда, нарушения в системе эндотелия и снижение СКФ [1].

Таким образом, у пациентов с первичным гипотиреозом в сочетании с АГ особенно обосновано проведение динамического исследования фильтрационной функции почек в сочетании с оценкой состояния сердечно-сосудистой системы, а также достижения целевого уровня АД с учетом возможного развития в дальнейшем ХБП.

Работа выполнена на базе кафедры поликлинической терапии с курсами клинической фармакологии и профилактической медицины ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ и кафедры врача общей практики и внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.