Введение

Соединительная ткань представлена во всем организме и участвует в формировании стромы органов, перемычек между другими тканями, кожи и костной ткани, поэтому для дисплазий соединительной ткани (ДСТ) характерна полиорганность и полисистемность поражений [3]. Внешние проявления служат выражением генного комплекса, воздействующего на пенетрантность и экспрессивность отдельных генов [4]. При этом заболевание возникает в том случае, когда клетки не в состоянии производить достаточное количество правильно функционирующего коллагена с правильной пространственной ориентацией и/или не могут минимизировать внутри- и внеклеточное накопление дефектного коллагена.

Заболевание может развиваться в результате следующих дефектов:

- нарушение контроля выхода нефункционального коллагена из клетки с нарушением структуры матрикса или взаимодействием с другими компонентами внеклеточного матрикса;

- недостаточная продукция функцио-нального коллагена с нарушением фолдинга (сборки третичной структуры молекулы) или влиянием на активность шаперонов (белков, участвующих в формировании третичной структуры белка).

Нарушение фолдинга может подавлять функцию эндоплазматического ретикулума с накоплением внутриклеточного коллагена, а также приводить к хроническому клеточному стрессу и апоптотической сигнализации.

Аномальные спирали коллагенового волокна могут быть гиперчувствительными к механическим нагрузкам [5].

А нарушение структуры и функциональная неполноценность соединительной ткани у пациентов с недифференцированной ДСТ (нДСТ) могут не обеспечивать адекватных противовоспалительного и репарационного ответов кожи после ее повреждения [6].

При косметологических процедурах большое значение имеют признаки нДСТ. Наиболее принятым в России термином, описывающим нарушение функционирования соединительной ткани, является «дисплазия соединительной ткани». В литературе также можно встретить термины «дисфункция или слабость соединительной ткани», «мезенхимальная дисплазия», «синдром соединительнотканной дисплазии», «неклассические формы соединительнотканной дисплазии». Термин «дисплазия» происходит от древнегреческого: δυσ- – приставка, отрицающая положительный смысл слова, и πλάσις – образование, формирование. К ДСТ относятся патологии волокон и основного вещества соединительной ткани, имеющие генетическую обусловленность. Морфологические изменения могут быть разнообразными: нарушение формирования спиралей коллагена, эластических волокон, гликопротеинов и протеогликанов, а также изменения и нарушения функционирования фибробластов [1, 2].

Цель исследования: повышение эффективности протоколов коррекции кожи при проведении коллагеностимулирующих процедур, разработка скрининговой анкеты по выявлению нДСТ в косметологической практике, апробация генетической панели по выявлению признаков нДСТ при проведении коллагеностимуляции, разработка протоколов коррекции на основе полученных данных.

Методы

В исследование были включены три пациента, получавших комплексный протокол коррекции на основе полимолочной кислоты (ПМК) и аминокислотно-заместительной терапии (АЗТ). Для диагностики нДСТ у пациентов использованы разработанная авторами «генетическая панель для диагностики нДСТ» (рис. 1), анкета скрининга нДСТ в косметологической практике (табл. 1) и алгоритм ведения пациента (табл. 2).

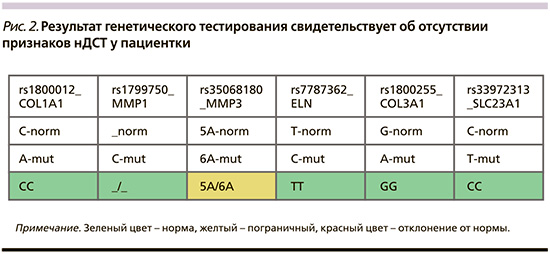

Авторы настоящей статьи разработали генетическую панель по выявлению маркеров нДСТ у пациентов для повышения эффективности коллагеностимулирующих методов (рис. 1). Интерпретация результатов осуществляется по принципу светофора: «зеленый» цвет является вариантом нормы, «желтый» пограничный и «красный» цвета характеризуются отклонением.

Для лабораторной диагностики ДСТ определяли показатели метаболизма соединительной ткани:

- уровень оксипролина или гидроксипролина (свободный и связанный) в моче и крови;

- сульфатированные и суммарные гликозаминогликаны;

- уровень галактозилоксилизина, лизилпиридинолина, дезоксипиридинолина и гидроксилизилпиридинолина в сыворотке крови и в моче;

- уровень магния.

Маркером деструкции коллагена является свободный гидроксипролин, маркером деструкции и биосинтеза – пептидосвязанный. Нарушение соотношения пептидосвязанного к свободному гидроксипролину бывает при нарушении коллагенообразования и у пациентов с признаками нДСТ [7, 8].

Изучение генетической предрасположенности считается основой «медицины будущего» [9].

При молекулярно-генетической диагностике ДСТ приоритетными направлениями являются полиморфизм генов VDR, Col2A1, MMP13 [10–12]. При наследственных заболеваниях ведущую роль отдают генам, кодирующим синтез и пространственную организацию коллагена: COL1A2, COL1A1, COL2A1, COL3A1, COL4A1/2/3/4/5/6, COL5A1, COL5A2, PLOD1, PLOD2, PLOD3 [13].

Первая пациентка С. 67 лет обратилась на прием с жалобами на гиперпигментацию, нечеткий овал лица и сухость кожи рис. 3. При осмотре: тип старения мелкоморщинистый, гравитационный птоз II степени. Отмечаются участки гиперпигментации, признаки фотостарения. Результаты скрининговой анкеты – 4, что говорит об отсутствии признаков нДСТ и коррелирует с данными генетического исследования рис. 2.

Протокол коррекции включал коллагеностимулятор на основе ПМК AestheFill в сочетании с биоревитализацией NucleoSpire Revitalizing complex A и B, биорепарацию NucleoSpire DNA-RNA 2%, контурную пластику на основе гиалуроновой кислоты Evanthia 15,20.

1-я сессия: за 2 недели до предполагаемой процедуры векторного лифтинга AestheFill были назначены биорепарация препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2% 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике для обновления клеточного пула и репарации имеющихся структурных повреждений в ДНК клетки, а также для стимуляции выработки коллагена, ламинина, фибронектина, эндогенной гиалуроновой кислоты. В качестве подготовки к коллагеностимуляции проведена процедура биоревитализации NucleoSpire Revitalizing complex A 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике.

2-я сессия включала векторный лифтинг AestheFill. Препарат ПМК AestheFill был разведен в 8 мл воды для инъекций и 2 мл лидокаина.

В объеме 9 мл раствор вводился в среднюю треть методом векторного лифтинга канюлей 22G (5 см) из трех точек доступа (по 4,5 мл на каждую сторону):

- из верхнескуловой точки доступа («точка наилучшего лифтинга») в объеме 1,5 мл;

- вторая точка: перпендикуляр, проведенный на 1,5 см от середины, соединяющий мочку и козелок в объеме 1,5 мл;

- третья точка: на 1 см выше биссектрисы угла нижней челюсти объеме 1,5 мл.

Далее в двойном разведении оставшимся раствором канюльной техникой проработали субментальную область в объеме 2 мл.

3-я сессия проходила через 2 недели после векторного лифтинга. Была назначена АЗТ препаратом Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B 2 мл в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2% 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике. Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B способствует восстановлению гидрорезерва кожи, восполняет дефицит микроэлементов, обеспечивающих процессы клеточного деления, стимулирует синтез коллагеновых волокон, устраняя дряблость и провисание кожи.

4-я сессия включила биорепарацию препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2% 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике в сочетании с АЗТ препаратом Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B – 2 мл лицо–шея.

5-я сессия завершилась контурной пластикой филлерами Evanthia 15,20 периоральной зоны, зоны губ.

Коллагеностимулятор на основе ПМК AestheFill в сочетании с биоревитализацией NucleoSpire Revitalizing complex A и B, биорепарация NucleoSpire DNA-RNA 2%, контурная пластика на основе Evanthia 15,20.

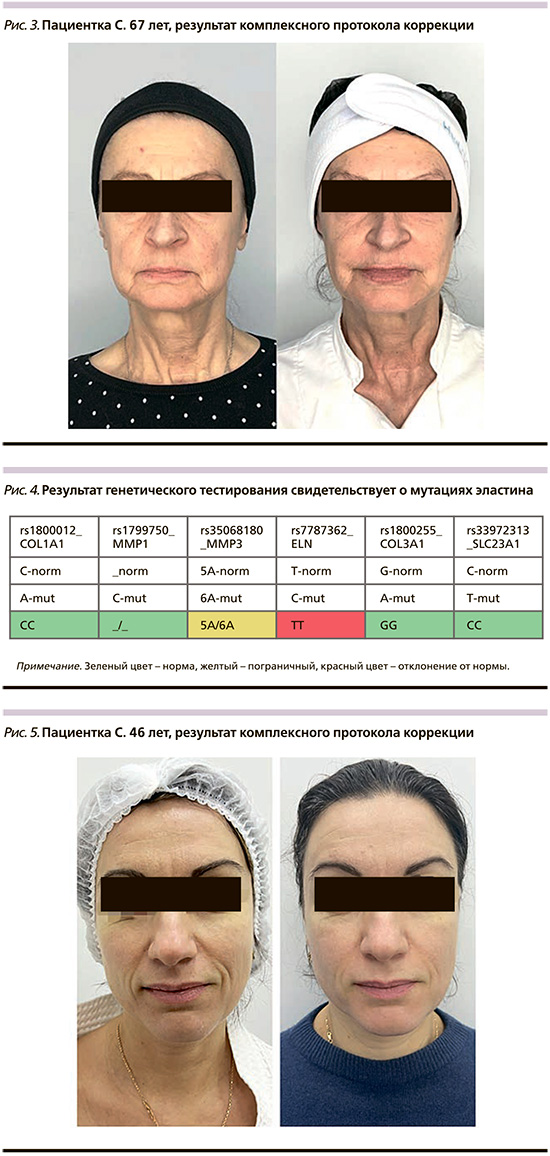

Вторая пациентка С. 46 лет обратилась на прием с жалобами на нечеткий овал лица, наличие глубоких морщин и дряблость кожи. При осмотре: тип старения мелкоморщинистый, гравитационный птоз II степени (рис. 5). Результаты скрининговой анкеты – 12 баллов, что соответствует средней степени тяжести нДСТ. Данные генетического исследования представлены на рис. 4 и свидетельствуют о мутациях эластина.

Протокол коррекции включил коллагеностимулятор на основе ПМК AestheFill и микроигольчатый RF-лифтинг с изолированными иглами в сочетании с биоревитализацией NucleoSpire Revitalizing complex A и B, а также с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

1-я сессия. В качестве подготовки к коллагеностимуляции и нормализации гидробаланса за 2 недели проведена процедура биоревитализации NucleoSpire Revitalizing complex A 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике.

2-я сессия включила микроигольчатый RF-лифтинг с изолированными иглами насадкой 24pin в области лица и шеи на уровнях 4–1 мм с целью уменьшения объемов субментальной и носогубной зон, уплотнения и лифтинга мягких тканей, сглаживания микрорельефа кожи.

3-я сессия: через 2 недели после микроигольчатого RF-лифтинга назначена АЗТ препаратом Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B 2 мл в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2% 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике для восстановления клеточного потенциала и улучшения регенеративных свойств кожи.

4-я сессия включила векторный лифтинг AestheFill. Препарат ПМК AestheFill был разведен в 8 мл воды для инъекций и 2 мл лидокаина.

В объеме 9 мл раствор вводился в среднюю треть методом векторного лифтинга канюлей 22G (5 см) из трех точек доступа (по 4,5 мл на каждую сторону):

- из верхнескуловой точки доступа («точка наилучшего лифтинга») в объеме 1,5 мл;

- вторая точка: перпендикуляр, проведенный на 1,5 см от середины, соединяющий мочку и козелок в объеме 1,5 мл;

- третья точка: на 1 см выше биссектрисы угла нижней челюсти в объеме 1,5 мл.

Далее в двойном разведении оставшимся раствором канюльной техникой проработали субментальную область в объеме 2 мл.

5-я сессия включила АЗТ препаратом Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B 2 мл в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

6-я сессия завершилась процедурой биоревитализации NucleoSpire Revitalizing complex A 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

Протокол коррекции включил коллагеностимулятор на основе ПМК AestheFill и микроигольчатый RF-лифтинг с изолированными иглами в сочетании с биоревитализацией NucleoSpire Revitalizing complex A и B, а также с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

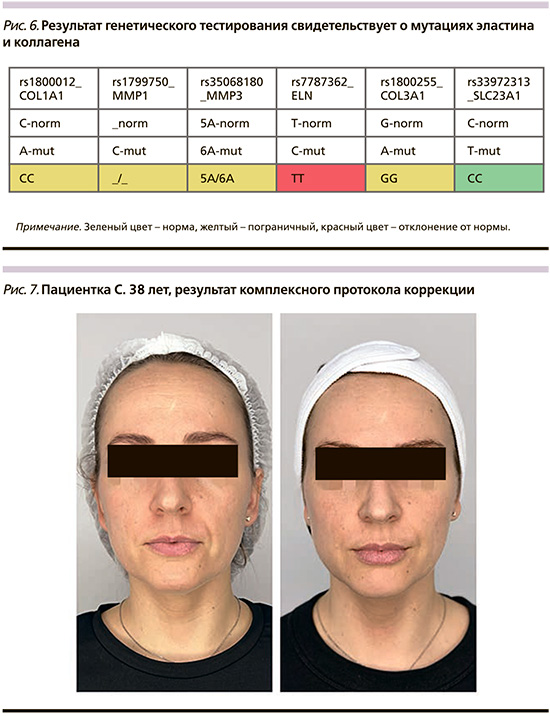

Третья пациентка С. 38 лет обратилась с жалобами на нечеткий овал лица, наличие глубоких морщин и дряблость кожи. При осмотре: тип старения мелкоморщинистый, гравитационный птоз II степени (рис. 7). Результаты скрининговой анкеты – 19 баллов, что соответствует средней степени тяжести нДСТ. Данные генетического исследования представлены на рис. 6 и свидетельствуют о мутациях эластина и коллагена.

Протокол коррекции включил коллагеностимулятор на основе ПМК AestheFill в сочетании с биоревитализацией NucleoSpire Revitalizing complex A и B, а также с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

1-я сессия. В качестве подготовки к коллагеностимуляции и нормализации гидробаланса за 2 недели проведена процедура биоревитализации NucleoSpire Revitalizing complex A 2 мл – лицо и шея в микропапульной технике.

2-я сессия: через 2 недели назначена АЗТ препаратом Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B 2 мл в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2% 2 мл – лицо–шея в микропапульной технике для восстановления клеточного потенциала и улучшения регенеративных свойств кожи.

3-я сессия включила векторный лифтинг AestheFill. Препарат ПМК AestheFill был разведен в 8 мл воды для инъекций и 2 мл лидокаина.

В объеме 9 мл раствор вводился в среднюю треть методом векторного лифтинга канюлей 22G (5 см) из трех точек доступа (по 4,5 мл на каждую сторону):

- из верхнескуловой точки доступа («точка наилучшего лифтинга») в объеме 1,5 мл;

- вторая точка: перпендикуляр, проведенный на 1,5 см от середины, соединяющий мочку и козелок в объеме 1,5 мл;

- третья точка – на 1 см выше биссектрисы угла нижней челюсти в объеме 1,5 мл.

Далее в двойном разведении оставшимся раствором канюльной техникой проработали субментальную область в объеме 2 мл.

4-я сессия включила АЗТ препаратом Hydro Line Extra NucleoSpire Revitalizing complex B 2 мл в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

5-я сессия завершилась процедурой биоревитализации NucleoSpire Revitalizing complex A 2 мл на лицо–шею в микропапульной технике в сочетании с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

Протокол коррекции включил коллагеностимулятор на основе ПМК AestheFill в сочетании с биоревитализацией NucleoSpire Revitalizing complex A и B, а также с биорепарацией препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2%.

Результаты

Установлено, что наиболее информативными генами в диагностике нДСТ являются rs1800012_COL1A1, rs7787362_ELN, rs1800255_COL3A1,rs33972313_SLC23A1,rs1799750_MMP1, rs35068180_MMP3. Благодаря сочетанному применению анкеты скрининга нДСТ в косметологической практике и генетических панелей авторам удалось достичь выраженных результатов при использовании коллагеностимулирующих методов у пациентов и профилактировать возможные осложнения.

Обсуждение

Препараты линейки NucleoSpire отлично встраиваются в комплексные протоколы коррекции при проведении коллагеностимуляции препаратом на основе ПМК AestheFill. Сочетание ДНК и РНК в комплексе NucleoSpire DNA-RNA обеспечивает выраженный ревитализирующий и иммунопротекторный эффекты за счет обновления клеточного пула и репарации имеющихся структурных повреждений в ДНК клетки.

Стабилизация клеточных мембран способствует значительному снижению чувствительности клеток к повреждающему действию химических веществ и ультрафиолетового облучения, что приводит к нормализации меланогенеза и снижению выраженности существующих пигментных пятен.

NucleoSpire Revitalizing complex A запускает процессы реструктуризации кожи и укрепляет сосудистую стенку, восстанавливает микроциркуляцию в коже.

Hydro Line Extra NucleoSpire complex B является вариантом АЗТ и способствует восстановлению гидрорезерва кожи, восполняет дефицит микроэлементов и аминокислот, обеспечивающих процессы клеточного деления, стимулирует синтез коллагеновых волокон.

ПМК представляет собой биосовместимый, биоразлагаемый, иммунологически инертный синтетический полимер, который стимулирует синтез коллагена, что приводит к постепенному восстановлению объема. По мере деградации микрочастиц ПМК воспалительная реакция, ответственная за деградацию частиц, способствует образованию волокнистой соединительной ткани и неоколлагенезу, что приводит к постепенному восполнению объема.

По опыту авторов настоящей статьи, применение ПМК способно обеспечивать гармоничные и естественные результаты, желаемые многими пациентами. ПМК не следует вводить на динамических и сфинктерных участках лица, таких как губы и периорбитальная область, поскольку повторяющиеся движения могут приводить к накоплению продукта и последующему образованию узелков, иногда с замедленным разрешением.

Заключение

Общие подходы к диагностике нДСТ должны быть основаны на комплексном анализе результатов клинических и лабораторных исследований. Возможности генетических панелей в сочетании со скрининговой анкетой позволяют достигать выраженных результатов и избегать возможных осложнений.