Введение

В настоящее время операции класса TVT стали широко распространенным вариантом устранения недержания мочи при напряжении. Клиническая практика показывает, что оперативное вмешательство радикально меняет уродинамическую ситуацию в нижних мочевых путях [1]. Вследствие имплантации ленты происходит вполне ожидаемое снижение объемной скорости опорожнения мочевого пузыря в послеоперационном периоде. Известно также, что в тех случаях, когда нарушение опорожнения мочевого пузыря носит выраженный характер, например, при т.н. гиперкоррекции, нередко возникает остаточная моча. Но, даже когда лента не формирует обструктивного типа мочеиспускания, может возникать весьма неприятное явление, которое обозначают термином «de novo», обусловленное анестезией и(или) операционной травмой. Назначение М-холинолитика вполне закономерно ухудшает показатели объемной скорости мочеиспускания и может приводить к формированию остаточной мочи и в дальнейшем к инфекционным осложнениям [2, 3].

Решением вопроса коррекции расстройств мочеиспускания в этом случае может быть комбинированная терапия, а именно назначение М-холинолитика в сочетании с альфа1-адреноблокатором. Длительность такой терапии определяется в первую очередь выраженностью спастического пареза мышц тазового дна и обычно составляет 1–3 месяца. Разумеется, ведение пациентки в тот период оптимально проводить с использованием неинвазивных методов, например урофлоуметрического мониторинга (УФММ).

Цель исследования: оценка эффективности коррекции расстройств мочеиспускания после операции троакарного синтетического слинга (ТСС) в раннем послеоперационном периоде при назначении комбинированной терапии М-холинолитиком в сочетании с альфа1-адреноблокатором.

Методы

Под нашим наблюдением находились 140 женщин (средний возраст – 55,5 лет), которым были выполнены оперативные вмешательства по методике Данилова–Вольных (троакарный синтетический слинг, ТСС) в связи с имеющимся недержанием мочи при напряжении. Контроль за уродинамической ситуацией проводился с помощью неинвазивной методики домашнего 2–3-суточного урофлоуметрического мониторинга. Объем обследования, как предварительного, так и в процессе наблюдения, помимо этого включал лабораторную диагностику, оценку клинической симптоматики с помощью таблиц, а также ультразвуковое и рентгенологическое исследование мочевой системы. Данный объем обследования позволил объективизировать нарушения в замыкательном аппарате, фиксировать изменения микционного цикла исходно, а также оценивать динамику функционального состояния нижних мочевых путей в процессе коррекции расстройств мочеиспускания в послеоперационном периоде.

Оценку урофлоуметрического мониторинга выполняли по критериям нормального мочеиспускания для женщин разных возрастных групп [4], согласно оригинальной методике [5]. За основу оценки был взят анализ структуры мочеиспускания (вариант представления оценки в виде полигона относительных частот с распределением встречающихся выпущенных объемов и потоков. В данном случае нами учитывался полигон как относительных частот объемов (объемный профиль), так скоростей потоков, согласно полям Ливерпульской номограммы (скоростной профиль) [6].

Коррекцию расстройств мочеиспускания проводили путем назначения комбинированной терапии М-холинолитиком (Спазмекс, троспия хлорид) в дозировке 15 мг 2 раза в сутки и альфа1-адреноблокатором Доксазозином в дозировке 1–4 мг при титровании. Длительность терапии составила 12 недель.

Исследование проводилось в рамках научной программы института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), дизайн исследования был предварительно одобрен этическим комитетом университета.

Результаты

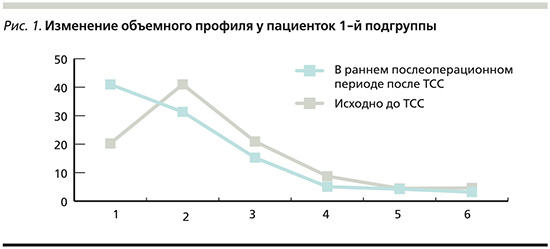

При сравнении данных, полученных непосредственно перед выполнением ТСС и сразу после операции, отмечены следующие изменения. Увеличились минимальные емкости (с 37 до 44 мл; р<0,05) и выросли средние объемы с 165 до 189 мл (р<0,05). Вместе с этим нами было отмечено, что в раннем послеоперационном периоде в 32% случаев отмечался эффект изменения структуры объемного профиля мочеиспускания, при котором в диапазоне от 10 до 100 мм включительно имело место увеличение встречаемости выпущенных объемов (1-я подгруппа).

В остальных 68% случаев, наоборот, происходило уменьшение встречаемости небольших объемов и увеличение выпущенных объемов в диапазоне больше 101 мл (2-я подгруппа). При этом в первой подгруппе отмечалось увеличение встречаемости поллакиурии, императивных позывов и некоторых случаев появления невыраженного императивного недержания мочи.

Во 2-й подгруппе, напротив, после выполнения ТСС уменьшилась поллакиурия и выраженность расстройств мочеиспускания снизилась. В этом плане эта подгруппа не представляет интереса, поскольку уродинамические изменения носят положительный характер и вполне ожидаемы.

Как следует из рис.1, после ТСС возникли изменения объемного профиля, характерные для объемного профиля гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). Числовые значения динамики структуры мочеиспускания представлены в табл. 1 и 2.

Обращает на себя внимание тот факт, что скоростной профиль не указывает на возникновение обструктивного мочеиспускания после ТСС. Имеется увеличение встречаемости значений потоков в 50–2 центильных полях Ливерпульской номограммы, что указывает на нормализацию опорожнения, вполне естественную для операций этого типа.

Назначение М-холинолитика в монотерапии для коррекции расстройств мочеиспускания нельзя признать целесообразным, поскольку при наличии имплантированной под уретрой ленты в этом случае возможно формирование остаточной мочи со всеми вытекающими осложнениями инфекционного характера [7]. Комбинированная терапия с совместным назначением альфа1-адреноблокатора в этом плане выглядит более привлекательной, поскольку позволит нивелировать снижение сократительной способности детрузора и, согласно нейрофизиологической модели, улучшит клиническую картину расстройств мочеиспускания. Курс комбинированной терапии, назначенный до 3 месяцев, оказал положительное влияние. Так, в частности, при последующем УФММ произошли следующие изменения.

Как следует из полученных данных, результат терапии проявляется в виде улучшения объемного микционного профиля. Поскольку происходит уменьшение встречаемости небольших, до 100 мл выпущенных объемов, также уменьшается и поллакиурия, исчезают императивные позывы и устраняется императивное недержание мочи. М-холинолитик как средство симптоматической терапии назначается на относительно небольшой период, тем более совместно с альфа1-адреноблокатором, не происходит ухудшения опорожнения, не растет обструктивность.

Обсуждение

Использование методики УФММ для оценки объемного профиля позволяет значительно более точно, чем в случае с дневником мочеиспусканий, оценить изменения уродинамической ситуации. Но кроме этого, поскольку УФММ является неинвазивным вариантом диагностики, его применение не несет никакой опасности для пациента [8].

Как показывают результаты неинвазивного урофлоуметрического мониторинга, установка синтетической ленты в подуретральном пространстве радикально меняет мочеиспускание. Это находит свое объективное подтверждение в виде изменения структуры скоростного профиля в послеоперационном периоде. Увеличение встречаемости случаев записей с низкими потоками в серии мочеиспусканий указывает на влияние синтетической петли [9]. Но т.н. обструктивный тип опорожнения (обструктивное мочеиспускание, ОМИ) в действительности не всегда является следствием инфравезикальной обструкции. Исходя из имеющихся у нас данных, можно заключить, что низкие потоки имели место у пациенток и в предоперационном периоде, вполне естественно ожидать их появление и после установки синтетической ленты. Увеличение встречаемости относительно низких потоков обусловлено рядом причин, в частности и влиянием самой операционной травмы, действием наркоза и имплантата. Из специальной литературы известно, что появление новых расстройств мочеиспускания у пациенток, подвергшихся оперативному вмешательству, явление довольно частое. Но при этом назначение консервативной терапии должно нивелировать «de novo», не оказывая негативного воздействия на результаты операции. В этом плане назначение консервативной терапии выглядит вполне обоснованно. Остается только проблема объективизации результатов терапии, поскольку оценка симптомов не лишена субъективизма со стороны как пациента, так и врача. Именно поэтому единственным адекватным и надежным, безопасным и точным методом остается урофлоумониторинг. Урофлоуметрия, одно- или двукратная, принципиально не в состоянии решить поставленную задачу, поскольку запись потоков мочи представляет собой по сути регистрацию случайного процесса и делать выводы на основе полученного результата измерения нельзя. Это было показано в масштабном исследовании, опубликованном в виде монографии в 2004 г. [1].

Полученные нами данные в ходе проводимой научной работы с помощью УФММ показывают, что троспия хлорид в варианте комбинированной терапии вполне применим для коррекции «de novo», позволяя в короткие сроки устранять возникшие нарушения уродинамики, возникающие после операции в связи с недержанием мочи. При проведении терапии не отмечены случаи отмены в связи с какими-либо нежелательными побочными эффектами. Это обстоятельство позволяет считать такой вариант приемлемым решением проблемы, тем более с учетом того того факта, что в настоящее время операции класса TVT довольно широко распространены и в целом имеют неплохую эффективность [10].

Заключение

Возникновение расстройств мочеиспускания типа «de novo» в раннем послеоперационном периоде успешно верифицируется с помощью урофлоуметрического мониторинга. Комбинированная терапия, состоящая из М-холинолитика (Спазмекс), в сочетании с альфа1-адреноблокатором позволяет успешно и быстро нивелировать возникающие нарушения уродинамики нижних мочевых путей. В соответствии с нейрофизио-логической моделью уродинамические изменения могут быть объяснены влиянием оперативного вмешательства на рефлексы мочеиспускания. Консервативная терапия и УФММ являются в данном случае фрагментами лечебно-диагностической технологии ведения женщин, страдающих от недержания мочи.