Введение

Отрицание диагноза относится к пациентам, которые 1) не принимают свой диагноз и абстрагируются от него; 2) минимизируют значимость заболевания; 3) отсроченно обращаются за медицинской помощью; 4) отказываются от лечения или относятся к нему недостаточно внимательно; 5) остаются невозмутимыми перед лицом заболевания [1]. Феноменом отрицания заболевания интересуются и клиницисты, и ученые. Наиболее изучен феномен отрицания при кардиологических заболеваниях, заболеваниях почек, неврологических заболеваниях, раке и сахарном диабете [2–6]. Феномену отрицания заболевания также сложно дать определение, как, например, понятия «интеллект» и «мотивация». Этот феномен нужно рассматривать с точки зрения динамики психических процессов, когнитивных функций, органики заболевания, сферы межличностных отношений с клинической точки зрения [1]. Смежным понятием, относящимся к проблеме отрицания заболевания, является критика пациента или ее отсутствие, имеется достаточно наблюдений о связи снижения критики с психопатологией. Важно отличать снижение критики при психопатологии и анозогнозию (неосознание собственного дефекта при органической патологии правого полушария головного мозга либо при деменции, в т.ч. лобно-височной) от отрицания диагноза [4, 7]. Феномен отрицания заболевания оценивают с клинической точки зрения путем оценки исследователем, путем оценки самими пациентами, а также психофизиологическими методами [8, 9]. Выделяют неадаптивное отрицание, ведущее к отказу от лечения, и адаптивное – разновидность самообмана, присущего психически здоровым людям [10]. Чувство вины, отрицание диагноза и озабоченность собой являются негативной стратегией приспособления к заболеванию, которые значимо ухудшают психологическое состояние тех, кто ухаживает за больным [11]. Очень важно понимать, что иногда отрицание заболевания возможно из-за недостатка информации и переоценки клиницистом собственного мнения с недооценкой мнения самого пациента и следует отметить, что отрицание диагноза при прогрессирующем характере заболевания в основном подвергается эволюции [1].

Феномен сокрытия диагноза родственниками больного и нередко медиками в основном был распространен в прошлом, при этом в официальной психиатрии до наших дней принято на начальных этапах лечения не разглашать психиатрический стигматизирующий диагноз, часто это связано со снижением критики пациента, отказом от лечения, несмотря на психиатрический патронаж после психотических инцидентов. Так, например, диагноз рака легких был в свое время скрыт от известного актера Анатолия Солоницына в СССР [12]. Однако в литературе нами не было найдено достаточного числа источников о сокрытии диагноза от больного, в основном публикации касаются сокрытия диагноза самими больными от окружающих, в т.ч. родственниками, например, такие публикации освещают сокрытие диагноза рассеянного склероза или эпилепсии от окружающих, что было ассоциировано с депрессией, а также суицидальным поведением у подростков, скрывающих сексуальную ориентацию и психиатрический диагноз [13, 14]. По данным персонального источника (директор Фонда помощи больным БАС Израиля Эфрат Карми), сокрытие диагноза бокового амиотрофического склероза (БАС) распространено среди арабских семей, живущих в Израиле. Это ассоциировано с низким сотрудничеством с врачами и благотворительными организациями, отказом от участия в генетических тестах. В ходе исследования доклинической стадии БАС у людей с мутациями, вызывающими БАС, которые являлись родственниками пациентов с данными мутациями, также описано низкое сотрудничество и отказ от исследования в ряде случаев [15]. По выражению директора Фонда помощи больным БАС Дании Эвальда Крога: «Кажется совершенно бесчеловечным рассказывать правду о БАС, однако чрезмерная осторожность ведет к недопониманию серьезности заболевания» [16]. Считается, что сокрытие диагноза БАС, как и другого неизлечимого заболевания, является нарушением Хельсинкской конвенции по правам человека: неизлечимо больной пациент имеет право знать о приближающейся смерти для того, чтобы оставить последнюю волю, изменить смысл жизни, сделать нечто важное, что он не успел сделать в течение жизни, наконец, принять правильные решения относительно того, нужно ли ему лечиться, в т.ч. продлевать жизнь доступными способами [17, 18].

Цель настоящего исследования: уточнение зависимости феноменов сокрытия и отрицания диагноза БАС, объединенных в общую группу по признаку неадекватной информации о диагнозе, от клинических характеристик заболевания и демографических показателей с оценкой когнитивных функций и психического статуса в рамках скринингового приема.

Методы

Были обследованы 103 больных БАС с 2013 по 2018 г. на базе ООО «Клинико-диагностический центр “Реал Хэлс”», с 2017 г. – «Клиника Глеба Левицкого». Среди них 61 (78,6%) мужчина и 42 (21,4%) женщины. Средний возраст составил 57,5±10,8 года. У всех больных диагноз был подтвержден, согласно пересмотренным Эль-Эскориальским диагностическим критериям [19]. Всем проводилась игольчатая и стимуляционная миография, диагноз ставился по критериям Авайи [20]. Всем больным для исключения иных заболеваний проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного и спинного мозга в проекции дебюта заболевания и ростральнее. Скорость прогрессирования вычисляли по формуле: 48 баллов по шкале ALSFRSR)/давность (мес.)×12. При скорости прогрессирования менее 12 баллов в год устанавливали медленное прогрессирование, при скорости более 12 баллов в год – быстрое [21]. Встречались следующие дебюты: бульбарный – 39 (37,9%), шейный – 32 (31,1%), поясничный – 26 (25,2%), грудной – 4 (3,9%) и диффузный – 2(1,9%). В 63 (60,2%) случаев имело место быстрое прогрессирование, в 36 (38,9%) – медленное. В 62 (60,2%) случаях встречался классический вариант заболевания, в 35 (34%) – сегментарно-ядерный, в 4 (3,9%) – пирамидный. Средний балл по шкале ALSFRSR составил на момент осмотра 36 [30; 40] у пациентов с быстрым и 44 [41; 46] у пациентов с медленным прогрессированием.

Больным, которым клинически диагностировали феномен отрицания заболевания по наличию и сочетанию следующих признаков: непринятие своего диагноза и абстрагирование от него, минимизация значимости заболевания, отсроченное обращение за медицинской помощью, отказ от лечения или недостаточно внимательное отношение к лечению, невозмутимость перед лицом заболевания [1], и больным, чьи родственники на приеме просили скрывать от них диагноз (мы шли на этот компромисс с учетом платного характера услуг клиники, причина нарушений состояния здоровья озвучивалась в завуалированной деликатной форме), дополнительно проводили оценку когнитивных функций по Монреальской шкале [22] и оценку по шкале депрессии Гамильтона [23]. Проводился сбор анамнеза психических заболеваний в семье больного, а также анамнеза больного на предмет наличия злоупотребления психоактивными веществами и психотропными лекарственными препаратами, курения, употребления алкоголя, игромании, аномального финансового поведения, всем предлагалась консультация психиатра, от которой все пациенты отказались либо не выполнили рекомендацию.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием программных пакетов SPSS Statistics версии 23.0 (IBM, США). Нулевую гипотезу отвергали при уровне значимости р≤0,05. Для описания количественных переменных применяли среднее арифметическое и стандартное отклонения или медиану и квартили (в случае несоответствия распределения показателя нормальному), для качественных – частоту и долю (в процентах). Соответствие распределения количественных переменных нормальному проверяли методом построения частотных гистограмм. Для качественных зависимых переменных сравнения частот между категориями независимых (группирующих) переменных выполняли посредством χ2-критерия Пирсона или точного критерия Фишера. Для количественных зависимых переменных сравнения осуществлялись при помощи t-критерия Стьюдента или (в случае несоответствия распределения переменной нормальному) – критерия Манна–Уитни.

Результаты

Сокрытие диагноза родственниками от пациента встречалось в 7 (6,8%) случаях, отрицание диагноза пациентом тоже в 7 (6,8%).

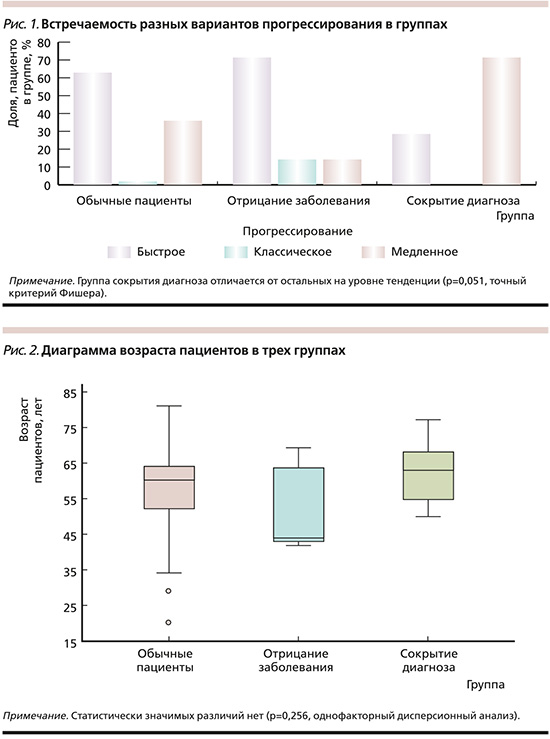

При сравнении трех групп пациентов (обычных, пациентов с сокрытием диагноза и пациентов с отрицанием диагноза) получены следующие результаты. Между группами не было статистически значимых различий по дебюту и варианту заболевания (р=0,311 и р=0,326 соответственно, точный критерий Фишера, табл. 1) при этом по типу прогрессирования заболевания имелась выраженная тенденция следующего характера: в группе с сокрытием диагноза гораздо чаще наблюдали медленный вариант прогрессирования заболевания и реже – быстрый (р=0,051, точный критерий Фишера, табл. 1, рис. 1).

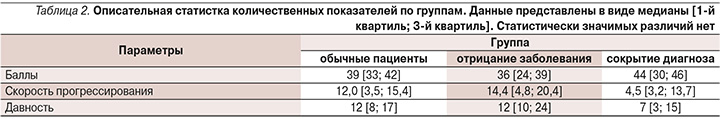

Группы не различались значимо по возрасту пациентов (57,58±10,72, 52,57±12,18 и 62,14±10,24 года для обычных пациентов, группы отрицания заболевания и группы сокрытия диагноза соответственно; р=0,256, рис. 2).

Не было статистически значимых различий между группами и по баллу, скорости прогрессирования и давности заболевания (р=0,177, 0,396 и 0,554 соответственно, критерий Краскелла–Уоллиса, табл. 2).

Больные БАС из подгруппы сокрытия и отрицания диагноза имели нормальный средний балл оценки когнитивных функций по Монреальской шкале (25±2) и нормальный балл в шкале Гамильтона (11±2).

Эволюцию феноменов сокрытия и отрицания заболевания нам удалось проследить лишь в части случаев, т.к. большинство пациентов отказались от динамического наблюдения или не были доступны при попытке контакта с ними с целью приглашения на повторный прием или осуществления визита на дому. Те случаи, в которых эволюцию заболевания проследить удалось хотя бы частично, мы иллюстрируем клиническими примерами ниже.

Клинический пример 1

Пациент Ш. 45 лет был впервые осмотрен в клинике в январе 2018 г. с жалобами на изменение походки и генерализованные мышечные подергивания. Пациент работает чиновником. Давность болезни – 1 год.

При осмотре в неврологическом статусе нарушений высших психических функций, в т.ч. по Монреальской шкале, выявлено не было. Шкала депрессии Гвамильтона в норме. Нарушений черепной иннервации нет. Парез в разгибателях левой стопы до 4б, парез в подвздошно-поясничной мышце слева 4б, других парезов нет. Атрофия короткого разгибателя пальцев стопы слева. Атрофия мышц голени слева. Сухожильные рефлексы с рук в норме, с ног снижены. Фасцикуляции в икроножных мышцах и мышцах бедра. Патологических знаков нет. Чувствительность и координация не нарушена.

Стимуляционная миография отклонений от нормы не выявила. При игольчатой миографии выявлена единичная спонтанная активность в виде потенциалов фибрилляций и фасцикуляций в передних большеберцовых мышцах, слева в прямой мышце бедра, в мышцах рук она отсутствовала. В мышцах рук и ног выявлялась нейрогенная перестройка потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) в виде увеличения длительности средней и максимальной амплитуды, полифазии в передней большеберцовой мышце слева, а также в виде увеличения средней и максимальной амплитуд в передней большеберцовой мышце справа, прямых мышцах бедра, мышцах, приводящих большой палец кисти. Параметры ПДЕ в дельтовидной и трапециевидной мышцах слева были нормальными.

МРТ пояснично-крестцового, грудного отдела позвоночника, головного мозга без патологии.

Анализ на креатинфосфокиназу – 1072 у.е. при норме до 171 у.е. (повышение).

Антинейрональные антитела, антитела к ганглиозидам, анализ крови на боррелиоз, сифилис, гепатиты В и С отрицательные. Общий и биохимический анализы крови, анализ мочи в норме. Общий анализ спинномозговой жидкости без патологии. Генетический анализ на болезнь Кеннеди отрицательный. Проводилась консультация реабилитолога.

Предварительный диагноз: нельзя исключать поясничный дебют БАС. Даны рекомендации по специфической терапии заболевания.

В дальнейшем пациент приобрел незарегистрированные в РФ лекарственные средства для патогенетической терапии заболевания, затем продал их, мотивируя это тем, что прогрессирование заболевания слишком медленное для БАС и скорее всего у него «спинальная амиотрофия», т.к. в частности, у него нет признаков поражения центрального мотонейрона, «что необходимо для постановки диагноза БАС по диагностическим критериям», о которых он узнал в Интернете. Однако по рекомендации клиники он прошел обследование за рубежом, где был поставлен диагноз БАС, а также выполнил дополнительные генетические анализы. При исследовании гена СОД-1 у него выявлена гомозиготная мутация D90A, патогномоничная для крайне медленнопрогрессирующего БАС [23], а при исследовании матери и отца выявлены гетерозиготные мутации D90A соответственно. Также у больного выявлена гомозиготная мутация в гене SIGMAR, патогномоничная для БАС.

После этого пациент вновь приобрел специфические препараты для лечения БАС и начал лечиться. В настоящее время заболевание прогрессирует медленно, имеется нижний вялый парапарез до 3,5–4,0 баллов, при осмотре обращают на себя внимание вновь проявившиеся пирамидные знаки Якобсона, Россолимо, Бабинского, указывающие на сочетанное поражение периферических и центральных мотонейронов, что увеличивает у пациента диагностическую категорию БАС, и это убедило его начать лечиться специфическими препаратами. При повторной игольчатой электромиографии имеются признаки распространения спонтанной активности и усиления выраженности нейрогенной перестройки в ранее менее пораженных мышцах.

Клинический пример 2

Пациентка Д. 67 лет обратилась в клинику по направлению из больницы с жалобами на смазанность речи и нарушения ловкости в правой руке. Выписана из больницы с диагнозом «лакунарный инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии». Работала бухгалтером небольшой организации до выхода на пенсию. Давность болезни – 3 месяца. Живет отдельно от детей.

В неврологическом статусе четких нарушений высших психических функций не выявлено (тест по Монреальской шкале – 25 баллов, норма – 26–30 балллов), небольшое нарушение слухоречевой памяти и нарушение нейродинамическеого теста. Поля зрения в норме. Парез конвергенции, других глазодвигательных гнарушений нет. Мимимка сохранна. Жевание сохранною. Пареза круговой мышцы рта нет. Язык с фасцикуляциями, краевые атрофии. Легкая дизартрия, поперхивания при глотании жидкой пищи. Парез мягкого неба справа. Легкая назофония. Рефлекс Маринеско с двух сторон. Усилен нижнечелюстной рефлекс. Рефлекс Аствацатурова. Пареза мышц шеи нет. Парез в левой дельтовидной мышце справа до 4 баллов, атрофия первого межкостного промежутка справа. Парез межкостных мышц правой кисти до 3б, мышцы утолщения мизинца справа до 4 баллов. Фасцикуляции мышц верхнего плечевого пояса. Гипотрофия трапециевидной мышцы справа. Сухожильные рефлексы равномерно оживлены. Патологические рефлексы Россолимо, Жуковского, Якобсона с двух сторон, симптом Бабинского справа. Чувствительность не нарушена. Дисметрия в обеих руках. Другие координаторные пробы в норме.

Криатифосфокиназа не исследовалась. Общий клинический анализ крови в норме. В биохимическом анализе гиперхолестеринемия до 6 ммоль/л. Повышены уровни аланин- и аспартатаминотрансефразы (АЛТ и АСТ) до 50–65 у.е., γ-гутамилтранспептидаза (ГГТП) до 60 у.е. Артериальное давление (АД) – 150/90 мм рт.ст. Частота сердечных сокращений – 65 уд/мин.

Соматический анамнез без особенностей. В детстве перелом костей левого предплечья. Психический статус – шкала депрессии Гамильтона 12 баллов (выше нормы).

При стимуляционной электромиографии выявлено снижение амплитуды М-ответа правого срединного нерва до 2,3 мВ при норме более 3,5 мВ.

Снижение скорости проведения возбуждения по правому срединному нерву до 40 м/с при норме выше 50 м/с.

При этом возбуждение и проведение по сенсорным волокнам правого срединного нерва не нарушены. Отмечается аксонопатия правого подъязычного нерва до 1,2 мВ при норме более 1,8 мВ без изменения латентности. При игольчатой миографии выявлена спонтанная активность в виде потенциалов фибрилляций, положительных острых волн и потенциалов фасцикуляций с увеличением длительности и амплитуды ПДЕ в правой трапециевидной, правой дельтовидной мышцах и мышце, приводящей большой палец кисти, при этом значения амплитуды превышают во всех случаях 2500 мкв, длительность увеличена на 20–35%, повышена полифазия. В правой прямой мышце бедра и правой передней большеберцовой мышце единичные фибрилляции и фасцикуляции, параметры ПДЕ в норме.

МРТ головного мозга выявило множественные подкорковые сосудистые очаги без признаков атрофии коры, расширение пространств Робина–Вирхова. МРТ шейного отдела позвоночника выявило грыжу С6–7 до 4 мм.

Диагноз: «болезнь мотонейрона, БАС, бульбарный дебют, классический вариант, быстрое прогрессирование. Дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии. Артериальная гипертензия. Токсический гепатит?».

В процессе беседы, при которой озвучен диагноз, пациентка сказала, что «у меня подозревали что-то такое, почему и отправили к вам, я что-то про это почитала, соседка помогла, но я считаю, что у меня просто инсульт, у меня все с правой стороны, мне прописали препараты и моя речь улучшается, когда я их пью». В ответ на объяснение, что изменения выявлены не только на бульбарном уровне, но и в руке, и в ноге, пациентка ответила: «я в этом не разбираюсь, наверное, так и должно быть при инсульте». Назначение препарата рилузол, незарегистрированного в России и стоящего дорого, вызвало у пациентки недоверие.

Через 3 месяца нам позвонила дочь пациентки, жалуясь на то, что нарушение речи стало очень сильным, пациентка не может глотать и ей трудно дышать. Она рассказала, что все это время она пила «сосудистые препараты», утверждая, что ей от них лучше, и не хотела посещать врачей. Антигипертензивные препараты она принимала нерегулярно. Также дочь пациентки рассказала о своих подозрениях по поводу злоупотребления пациенткой алкоголем – «выносила пустые бутылки из квартиры», что подтверждало гипотезу о токсическом гепатите, согласно показателям АЛТ, АСТ, ГГТП. В дальнейшем пациентка ответила отказом на предложение дочери совместно посетить клинику, отказалась и от госпитализации в другие медучреждения, а через 2 недели мы узнали, что она умерла.

Клинический пример 3

В апреле 2016 г. к нам обратились родственники пациентки Б. 71 года с жалобами на нарушения у нее речи, глотания, головокружения, нарушение координации при ходьбе. Пациентка на пенсии, работала мелким чиновником, затем гардеробщицей. Давность болезни 6 месяцев. Не умеет пользоваться интернетом, смартфоном.

В анамнезе пангистэрэктомия в 2006 г., операция по поводу аппендицита в юности, аллергия на новокаин, перелом бугорка левого плеча в 2008 г. Также страдает артериальной гипертензией с максимальными цифрами АД до 170/100 мм рт.ст. Рабочее АД – 130/80, принимает эналаприл, бисопролол.

Перед приемом пациентки состоялась беседа с двумя ее дочерями, которые категорически настаивали на неозвучивании диагноза, «хотя они сами все понимают», они аргументировали это тем, что пациентка очень эмоциональный человек, а они и так сделают все возможное, чтобы принять меры для ее лечения согласно рекомендациям.

В неврологическом статусе нарушения высших психических функций: легкое (Монренальская шкала 24 балла) нарушение программирования, нейродинамики, легкое снижение слухо-речевой памяти, поля зрения в норме, глазодвигательных нарушений нет, жевание не нарушено, парез круговой мышцы рта, легкая дизартрия, дисфагия и назофония, рефлекс Маринеско с двух сторон, глоточный рефлекс усилен, парезов мягкого неба нет, парезов мышц шеи нет, парез короткого разгибателя стопы справа до 4 баллов, гипотрофии первого межкостного промежутка правой кисти, гипотрофия короткого разгибателя пальцев стоп справа, четких фасцикуляций не выявлено, кистевые рефлексы Россолимо и Якобсона, подошвенные рефлексы индифферентны, чувствительность не нарушена, дисметрия в руках, легкая атаксия в левой ноге.

На представленной игольчатой электромиографии в мышцах конечностей спонтанной активности нет. При выполнении игольчатой миографии в клинике спонтанная активность в виде фибрилляций и положительных острых волн в левой трапециевидной мышце с изменениями ПДЕ по типу нейрогенной перестройки, потенциалы фасцикуляций в мышце, приводящей большой палец левой кисти с нейрогенной перестройкой ПДЕ, то же в левой передней большеберцовой мышце, в левой прямой мышце бедра и левой дельтовидной мышце изменений нет.

При стимуляционной миографии выявлена аксонопатия левого малоберцового нерва со снижением М-ответа до 1,4 мВ при норме более 3,5 мВ, снижением скорости проведения возбуждения по нерву голени до 35 м/с, при этом икроножные чувствительные нервы не поражены, изменений по двигательным и чувствительным волокнам срединных нервов в руках нет.

МРТ головного мозга: множественные подкорковые сосудистые очаги в головном мозге, немногочисленные в мозжечке.

Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы: стеноз внутренней сонной артерии слева до 50%, позвоночных артерий справ и слева до 30–40%.

Диагноз: «болезнь мотонейрона, БАС, бульбарный дебют, классический вариант, быстрое прогрессирование».

Пациентке озвучена причина жалоб как «нейродегенеративное заболевание в сочетании с сосудистой патологией головного мозга». Даны рекомендации по лечению специфическими препаратами, замедляющими течение БАС.

В последующем родственники больной многократно консультировались с клиникой по различными аспектам лечения болезни с учетом прогрессирования заболевания; так, мы рекомендовали медикаменты для лечения слюнотечения, нарушений сна, изменений настроения, провели коррекцию антигипертензивных препаратов, при этом пациентка получала препараты для замедления прогрессирования БАС рилузол и ибудиласт, при наступлении анартрии общалась письменно, и клиника отвечала на ее вопросы, от гастростомии и трахеостомии отказалась, проводилось парентеральное питание, умерла через 16 месяцев после приема в нашем центре. Диагноз больной так и не был озвучен ни родственниками, ни клиникой по настоянию родственников.

В данном случае имеет место сокрытие диагноза, при котором пациентка не настаивала на озвучивании точного диагноза в силу нарастающей тяжести состояния и гиперпротекции близких, не будучи способной самостоятельно получить информацию о заболевании в интернете или путем общения с окружающими, при этом с возникшими на позднем этапе заболевания нарушениями настроения, но отсутствием явного когнитивного дефицита.

Обсуждение

Таким образом, феномены сокрытия и отрицания диагноза не были связаны с демографическими характеристиками больных и клиническими характеристиками заболевания, когнитивным и психологическим статусом.

Очевидно, что в феноменах отрицания и сокрытия диагноза решающую роль играет сам стигматизирующий диагноз-приговор, а не клинические детали данного диагноза.

Мы не ставили своей целью оценивать феномен отрицания диагноза по специфическим шкалам, поскольку это имеет чисто научный интерес и малоприменимо в практике клинициста, специализирующегося на БАС, который может в силу имеющихся ограничений, в т.ч. низкого сотрудничества, провести лишь скрининговый осмотр пациента. Также мы не могли оценить влияние данных феноменов на продолжительность жизни в связи с низким сотрудничеством пациентов, однако сравнение групп сокрытия и отрицания диагноза и обычных пациентов свидетельствует о равнозначной представленности типов прогрессирования болезни, что, вероятно, говорит об отсутствии влияния этих феноменов на продолжительность жизни, как и приведенные нами контрастные по длительности болезни клинические примеры с отрицанием заболевания и пример с сокрытием диагноза со средней продолжительностью жизни для больного бульбарным БАС.

В первом клиническом случае у пациента имело место отрицание заболевания, скорее всего по типу адаптивного – критика присутствовала, т.к. он признавал факт болезни и не отказывался обследоваться далее, а при подтверждении диагноза генетическими данными вновь обратился к ранее заброшенному патогенетическому лечению. В данном случае допустима гипотеза о самообмане у психически здоровой личности [10].

Во втором клиническом случае имеет место неадаптивное отрицание заболевания с отказом от лечения, небрежным отношением к лечению сопутствующей патологии, элементами зависимости, как результат – снижением критики, возможно депрессией, минимальными когнитивными нарушениями, вероятно, нежеланием получить альтернативную информацию о заболевании и игнорированием такой возможности.

В третьем клиническом случае с сокрытием диагноза проводилось лечение заболевания без осведомленности больной о диагнозе, следовательно, мы не видим катастрофического быстрого прогрессирования процесса.

Заключение

Безусловно, феномены отрицания заболевания при БАС и его сокрытия требуют более пристального изучения на больших группах пациентов, в т.ч. скринингового обследования с участием клинического психолога.

Дополнительное мнение специалиста могло бы сыграть важную роль в выработке стиля поведения пациента с отрицанием заболевания по типу «хороший-плохой следователь», психолог, принимающий больного вслед за неврологом, мог бы усилить значимость доводов пациента в его глазах, но и мог бы более аргументированно парировать некоторые заблуждения пациента, что нивелировало бы переоценку клиницистом собственных доводов и недооценку доводов пациента, тем более когда прием невролога включает не только неврологическое, но и нейрофизиологическое, а иногда и нейропсихологическое обследования [1]. Необходимо осуществлять связь с родственниками и близкими пациента в случае отрицания им диагноза и объяснять, что при данном стиле поведения пациента качество жизни тех, кто осуществляет за ним уход, ухудшается, а чтобы помешать этому, необходима настойчивая психологическая помощь пациенту. Это согласуется с опытом проведения психотерапии пациентам с отрицанием диагноза при других заболеваниях [2–6, 11].

При желании родственников больного скрыть диагноз от пациента важно уделить дополнительное время для разъяснения родственникам того, что такая ситуация нарушит права пациента. Необходимо предложить донести информацию от приема невролога до пациента альтернативными способами, выслушав некоторые аспекты истории его жизни и предоставив к размышлению определенный опыт жизни других пациентов с БАС из практики психолога [18].

Исследование T. Fullan et al. (2015) показывает, что максимальная приверженность при лечении больного БАС полидисциплинарной бригадой специалистов достигается в области «Физиологиченских функций», тогда как приверженность к сфере «психологического состояния человека, ухаживающего за пациентом» и к сфере «психического здоровья» недостаточна [24]. В связи с этим роль клинического психолога в работе с больными БАС как на очном приеме в клинике, так и на дому неоценима. К сожалению, данный вывод не следует из результатов нашей работы напрямую как результат статистического обоснования, т.к. наши пациенты отказывались от приема сторонними специалистами.

Дополнительная информация

Публикация статьи осуществляется в рамках диссертационной работы на соискание ученой степени докт. мед. наук Г.Н. Левицким: «Особенности клиники, диагностики и лечения бокового амиотрофического склероза».