Введение

Гипертензивные расстройства, нередко осложняющие течение гестации, относятся к приоритетной акушерской неотложной патологии, связаны с неблагоприятными перинатальными исходами и, являясь преморбидным состоянием, способствуют неблагоприятным исходам беременности. Так, хроническая артериальная гипертензия (АГ) ассоциирована с 3−5-кратным увеличением риска преэклампсии, отслойки плаценты, преждевременных родов, задержки роста плода, перинатальной смертности [1], а также с 5−10-кратным увеличением риска материнской смерти, сердечной недостаточности, инсульта, отека легких или острого повреждения почек у родильниц.

Для диагностики гипертензивных нарушений при беременности рекомендовано использовать федеральный клинический протокол «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде» (2021) [10], согласно которому все гипертензивные состояния, выявленные у женщины до беременности или до 20-й недели ее развития, объединяют понятием «хроническая АГ».

Общепризнанным компонентом патогенеза гипертензивных расстройств при беременности считается дисрегуляция материнской системной воспалительной реакции. Повышенная воспалительная реакция – ключевой компонент как преэклампсии, так и инфекции [3]. По данным различных исследований, констатирован более высокий риск развития преэклампсии у беременных с инфекциями в анамнезе, включая Helicobacter pylori [4], Chlamydia pneumoniae и инфекцию мочевыводящих путей [5, 6]. Эти исследования показывают, что инфекция может запускать определенные патофизиологические механизмы, приводящие к развитию гестационной АГ, в дальнейшем возникает хроническое торпидное воспаление, характеризуемое окислительным стрессом, продукцией провоспалительных цитокинов и аномальной функцией клеток иммунной системы [2].

В крупном популяционном исследовании острые респираторные и мочевые инфекции были связаны с преходящим увеличением частоты сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт миокарда и инсульт [7]. В то же время в единичных работах обнаружена обратная связь между гипертензивными расстройствами и послеродовой инфекционной заболеваемостью. В нескольких работах сообщалось о более высоких показателях хориоамнионита и эндометрита у женщин с преэклампсией после влагалищных родов [2, 8], но вероятность развития инфекционных осложнений после кесарева сечения (КС) у пациенток с АГ изучена недостаточно.

Предполагают, что хроническое воспалительное состояние при гипертензивных расстройствах у беременных повышает риск послеоперационной инфекции. Настоящее исследование направлено на изучение возникновения послеродовой (послеоперационной) инфекции путем анализа информативности ее предикторов для последующего формирования рекомендаций по клинической диагностике, лечению и профилактике.

Цель исследования состояла в изучении связи между гипертензивными расстройствами при беременности и развитием эндометрита после КС, определении прогностического значения АГ как независимого предиктора послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений.

Методы

Проведено ретроспективное исследование историй болезни и данных первичной медицинской документации 648 родильниц, родоразрешенных путем операции КС, из них 406 с диагнозом «эндометрит после КС» (основная группа) и 242 – с физиологическим течением послеоперационного периода (контрольная группа).

Критерий включения в исследование: стандартное эпидемиологическое определение случая: эндометрит после КС [9]. Критерий невключения в исследование: отсутствие возможности дополнительной экспертизы первичной медицинской документации (копий, выписок), историй болезни, амбулаторной и обменной карт.

Манифестацией хронической АГ в первой половине беременности считали систолическое артериальное давление (АД)≥140 мм рт.ст. и/или диастолическое АД≥90 мм рт.ст. при двукратном измерении на одной руке с интервалом 15 минут у пациенток без АГ в анамнезе. Известная хроническая АГ была документально подтверждена прегестационным повышением АД, предшествовавшей или текущей антигипертензивной терапией.

Преэклампсию определяли как впервые возникшую АГ (систолическое АД≥140 мм рт.ст. и/или диастолическое АД≥90 мм рт.ст. при двукратном измерении на одной руке с интервалом 15 минут) после 20 недель беременности в сочетании с протеинурией (потеря белка ≥0,3 г/24 ч, или ≥0,3 г/л в 2 порциях мочи, или значение «3+» по тест-полоске).

В ряде случаев при наличии показаний со стороны сопутствовавшей экстрагенитальной патологии применяли дополнительные клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования. Информацию о коморбидном статусе получали путем ретроспективного анализа данных из различных форм первичной медицинской документации, таких как выписные эпикризы, результаты лабораторно-инструментального обследования и консультативные заключения профильных специалистов.

Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью пакета программ Statistica for Windows 10,0. Методы описательной статистики включали расчет частоты наблюдаемых признаков в группах исследуемых, межгрупповые различия по этим показателям оценивали с использованием χ2-критерия.

Проведен многофакторный логистический регрессионный анализ с расчетом отношения шансов (ОШ) развития эндометрита у беременных в соответствующих группах (с наличием проверяемого признака и без такового) с 95% доверительным интервалом (ДИ). Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05.

Результаты

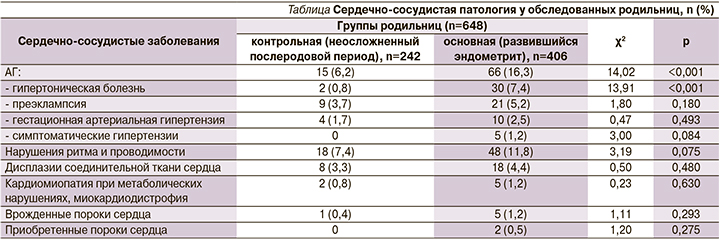

Число здоровых родильниц (без отягощенного преморбидного фона) в основной группе достоверно меньше, чем в группе контроля (18,7%, 76/406 и 62,4%, 151/242 соответственно, χ2=127,1; p<0,001). В структуре экстрагенитальных заболеваний у родильниц с эндометритом сердечно-сосудистая патология заняла 4-е место, уступив только анемическому синдрому, симптомной и бессимптомной инфекции мочевыводящих путей и эндокринной патологии. Частота обнаружения сердечно-сосудистых заболеваний у родильниц основной группы достоверно выше, чем в контрольной группе (36,6%, 149/406 и 18,2% 44/242 соответственно, χ2=24,86; p<0,001). При анализе сопутствовавшей сердечно-сосудистой патологии включенных в исследование женщин обращает на себя внимание значимое различие в частоте обнаружения АГ между контрольной и основной группами (6,2%, 15/242 и 16,3%, 66/406 соответственно, χ2=14,02; p<0,001) (см. таблицу).

Однако реальная частота АГ и аритмий у беременных с высокой вероятностью существенно выше, т.к. эти состояния скрываются за такими диагностическими формулировками, как «вегето-сосудистая, или нейроциркуляторная, дистония», исключенными нами из анализа.

Доля гипертензивных расстройств при беременности была значимо больше среди пациенток с эндометритом после КС по сравнению с группой контроля (16,3%, 66/406 против 6,2%, 15/242; р<0,001). Генез и частота гипертензивных нарушений при беременности в исследуемых группах были различными (рис. 1).

В контрольной группе в большинстве случаев диагностирована АГ, развившаяся непосредственно в связи с беременностью, при этом «чистая» преэклампсия (гестационная АГ и протеинурия) у 60,0% (9/15) пациенток и моносимптомная индуцированная беременностью гестационная АГ у 26,7% (4/15). Сочетанной преэклампсии (возникшей на фоне хронической АГ) и ее дебюта раньше 34 недель в контрольной группе не отмечено.

Частота гипертензивных расстройств, индуцированных беременностью, в группах родильниц достоверно не различалась, тогда как хроническая АГ встречалась у пациенток основной группы в 4 раза чаще, чем в контрольной. У пациенток с послеоперационным эндометритом хроническая АГ диагностирована в 53,0% (35/66) случаев, из них гипертоническая болезнь в 85,7% (30/35), симптоматическая АГ в 14,3% (5/35). Таким образом, доля хронической АГ была значимо больше в основной группе по сравнению с контрольной (53,0%, 35/66 и 13,3%, 2/15 соответственно; р<0,05).

В результате сравнительного анализа структуры гипертензивных нарушений при беременности между группами выявлен ряд различий. Симптоматические (вторичные) АГ зарегистрированы исключительно в основной группе (1,2%; 5/406) и по генезу отнесены к нефрогенным.

У родильниц с эндометритом беременность возникла на фоне гипертонической болезни в 7,4% (30/406) случаев, в контрольной группе – в 0,8% (2/242, χ2=13,91; p<0,001).

У большинства (77,1%, 27/35) пациенток с эссенциальной АГ основной группы обнаружено ее сочетание с метаболическим синдромом. В контрольной группе ассоциация нарушений обмена веществ и эссенциальной АГ установлена только у двоих. Гипертензивные расстройства, особенно в сочетании с прегестационным сахарным диабетом, во время беременности создают предпосылки к формированию таких осложнений, как ретинопатия и ангиопатия сетчатки. Вторичные изменения на глазном дне зарегистрированы у всех пациенток с метаболическим синдромом и у большинства с хронической АГ.

У каждой второй (54,3%; 19/35) пациентки с эндометритом хроническая АГ при беременности осложнилась преэклампсией. Для сочетанной преэклампсии характерно раннее начало (дебют до 34 недель) и осложненное течение (тяжелая АГ, протеинурия >3 г/л и/или симптомы органной дисфункции), чего не наблюдали у пациенток контрольной группы. Первичными исходами тяжелой сочетанной преэклампсии (47,4%; 9/19) были преждевременные роды по медицинским показаниям до 37 недель беременности (т.е. из-за нарушений состояния матери или плода, а не спонтанных родов или разрыва плодных оболочек), отслойка плаценты или гибель плода.

Согласно анализу неинфекционных исходов, у пациенток с АГ чаще возникали ранние послеродовые кровотечения (3,2%, 13/406 против 1,2%, 3/242; χ2=13,91; р=0,120), требовавшие плазмо-, гемотрансфузии и наблюдения родильницы в отделении интенсивной терапии, но статистически значимые межгрупповые различия отсутствовали.

Второе место в сопутствовавшей сердечно-сосудистой патологии у родильниц с эндометритом занимали нарушения ритма и проводимости: наджелудочковые экстрасистолии – 41,7% (20/48), желудочковые экстрасистолии – 29,2% (14/48), синусовая тахикардия – 12,5% (6/48), пароксизмальная АВ-тахикардия – 10,4% (5/48) и пароксизмальная наджелудочковая тахикардия – 6,2% (3/48), при этом статистически значимых межгрупповых различий выявлено не было.

На третьем месте оказалась дисплазия соединительной ткани сердца (пролапс митрального клапана и малые аномалии сердца, в т.ч. открытое овальное окно, ложные хорды и аномальные трабекулы левого желудочка), не сопровождаемая гемодинамически и клинически значимыми нарушениями. Остальная кардиальная патология в общей когорте встречалась с частотой около 1% и менее.

Анализ различий в соматическом статусе между исследуемыми группами позволил оценить их значимость в развитии эндометрита после КС. Результаты многофакторного логистического регрессионного анализа представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, к наиболее значимым предикторам развития эндометрита можно отнести анемию воспаления/хронического заболевания. Показатель ОШ для этого фактора составил 4,12 (ДИ: 1,28–6,19; p<0,001). Значимыми факторами развития эндометрита после КС оказались ожирение (ОШ=3,45; ДИ: 1,14–5,11; p=0,005), бессимптомная бактериурия (ОШ=3,68; ДИ: 1,31–4,94; p<0,001), нарушения углеводного обмена (ОШ=2,84; ДИ: 1,54–3,52; p=0,012) и АГ (ОШ=2,14; ДИ: 1,12–4,04; p=0,032).

Обсуждение

В нашем исследовании обнаружено статистически значимое увеличение послеоперационной инфекционной заболеваемости среди пациенток с хронической АГ. Распространенность гипертензивных расстройств в контрольной группе, в которой инфекционные осложнения зарегистрированы не были, соответствовала популяционной. Значимые межгрупповые различия выявлены и в частоте встречаемости эссенциальной АГ [3].

По данным Американской коллегии акушеров и гинекологов ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists), хроническая АГ у беременных имеет многолетнюю тенденцию к росту ввиду «эпидемии» ожирения и нарушений углеводного обмена, а также увеличения возраста беременных [1]: в исследованной нами когорте родильницы позднего репродуктивного возраста (≥30 лет) составили 67,8%.

При первоначальном анализе выявлена высокая частота послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у женщин с АГ независимо от других факторов риска (16,3 против 6,2%; χ2=14,02; p<0,001). Однако, когда были учтены дополнительные смешанные переменные, повышенный риск эндометрита после КС сохранялся только при эссенциальной гипертензии. Как и ожидалось, сильными факторами риска послеродовой инфекционной заболеваемости в нашем исследовании были метаболическая патология (ожирение, нарушения углеводного обмена), анемия воспаления/хронического заболевания и инфекции мочевыводящих путей. Таким образом, инфекционные осложнения в послеоперационном периоде, наиболее вероятно, являются результатом исходного состояния здоровья женщины, коморбидного фона, а не наличия или отсутствия АГ.

Любые заболевания или патологические состояния, повышающие уровень воспаления, индуцированного беременностью, приводят к развитию послеродовой инфекции за счет снижения материнского системного воспалительного ответа и формирования предрасположенности к инфекционным агентам [11, 12].

Заключение

Увеличение частоты встречаемости гипертензивных расстройств при беременности достаточно выраженно. Уровень послеродовой инфекционной заболеваемости не был выше у родильниц с АГ, индуцированной беременностью (преэклампсия, гестационная АГ). Как известно, преэклампсия может быстрее развиваться у женщин с антенатальной инфекцией в анамнезе, а вот обратное предположение о более высоком уровне послеродовых инфекционных осложнений при преэклампсии оказалось неверным.

Хроническая АГ осложняет течение беременности в 10,8 раза чаще у родильниц с эндометритом после КС (8,6 против 0,8%; χ2=17,11; p<0,001), что позволяет отнести ее к значимым предикторам развития послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений и определяет необходимость более тщательного наблюдения за беременной и родильницей для профилактики данного вида осложнений и может послужить основой для последующего построения прогностической рисковой модели.

Дополнительная информация

Публикация статьи осуществляется в рамках диссертационной работы на соискание ученой степени докт. мед. наук: «Оптимизация лечения и профилактики эндометрита после кесарева сечения у пациенток с коморбидной патологией».